Il museo di Gorizia e il fascino delle divise della Belle Époque

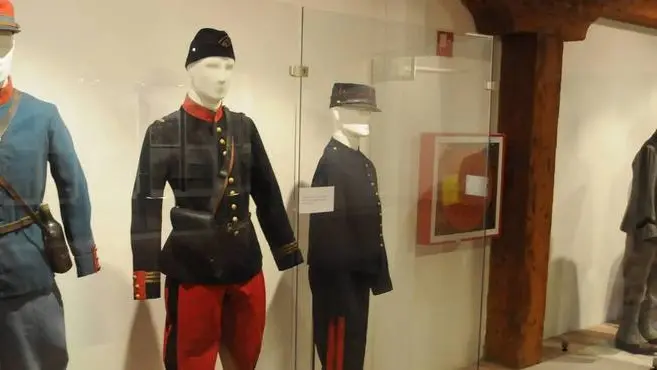

La vigilia della guerra fa moda. Con i suoi soldati-pavoni, dalle uniformi cromaticamente ardite, gli alamari e i bottoni scintillanti, i decori preziosi che testimoniano il grado del militare e accarezzano la vanità dell’uomo. La Belle Époque in divisa è preziosa quanto quella delle signore, adatta al passeggio domenicale con la propria dama al braccio. Sono gli eserciti colorati, raffinati e vanesi, che sfilano nel crepuscolo di un’epoca e nell’illusione di guerre cavalleresche e di breve durata, sull’orlo di un abisso dentro il quale ci saranno soltanto mimetiche e morti. Non più soldati a tinte forti come quelli di legno, non più divise haute couture per scontri frontali, dove gli abbinamenti shock – color block, diremmo oggi – servono per riconoscersi e intimidirsi a vicenda, ma uomini equipaggiati per confondersi nel fango, nel fumo e nelle trincee, per non diventare bersagli dei nuovi e più precisi armamenti.

La mostra allestita ai Musei provinciali di Gorizia, in collaborazione con l’associazione Isonzo-Gruppo di ricerca storica, visitabile fino al 25 gennaio 2015, racconta l’ultimo sogno di eleganza e raffinatezza maschile. Trenta uniformi, di cui ventinove relative ai diversi eserciti europei destinati a fronteggiarsi nel conflitto mondiale e una, che chiude il percorso espositivo, della Marina statunitense. Si tratta di divise pre-belliche, di un periodo compreso tra il 1890 e il 1914, complete di accessori, in alcuni casi vere e proprie chicche da collezionisti. L’arte della guerra stava cambiando, ma i segnali già visibili rimandavano a scenari lontani, allo scontro anglo-boero o a quello russo-giapponese, e parevano ancora dilazionabili, esorcizzabili.

Il concetto di uniforme, come cominciò a delinearsi nella seconda metà del ’600, si basava sulla necessità dei comandanti di distinguere le proprie truppe. I militari dovevano portare abiti, contrassegni e copricapi che li rendessero riconoscibili a colpo d’occhio, senza impedirne i movimenti. Nell’età napoleonica i colori sgargianti servivano a “bucare” lo spesso fumo prodotto dalle esplosioni dovute alla combustione della polvere da sparo e solo quando quest’inconveniente bellico venne eliminato anche la “palette” cominciò a scolorire.

Realpolitik da guardaroba è quella per le forze armate tedesche di fine secolo. La fusione di tanti antichi stati in un solo Reich, operata da Bismarck in forma di riconoscimento della superiorità territoriale e militare prussiana, era stata una sottomissione realisticamente accettata dai rispettivi principi. Ma la “prussianizzazione” forzata sarebbe stato un grave errore e avrebbe acuito, per esempio, l’insofferenza di un grande stato ex-sovrano come la Baviera. La struttura federale dell’Impero fu così rispettata, proprio a partire dalla “esteriorità” di insegne, divise e distintivi, che ricordavano a ciascuno la propria identità regionale. Una macchina bellica patchwork: i generali, gli ufficiali e i soldati bavaresi indossavano una tunica celeste anzichè azzurro scuro come tutti gli altri, salvo i generali del Braunschweig che la portavano nera, a ricordo della tinta preferita dal loro duca al tempo di Napoleone. I bavaresi, inoltre, enfatizzavano l’identità negli accessori: per dieci anni scelsero l’elmo a cimiero in tutte le armi, rifiutando il Pickelhaube, l’elmo chiodato.

La Belle Èpoque in divisa è l’ultimo giro di ballo prima di un cambiamento epocale. Per la moda, una ricorrente fonte di ispirazione. Così alamari, bottoni e cordoni ci restano nell’armadio, dalla parte delle donne.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo