Imparare il latino serve a capire l’Europa di oggi

di ROBERTO CARNERO

Che un saggio sull'importanza del latino arrivi in poche settimane alla terza edizione non è cosa frequente, e già di per sé è una notizia. Per questo ne è orgoglioso l'autore, Nicola Gardini, che ha pubblicato per Garzanti il volume Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile (pp. 240, euro 16,90). Un successo che testimonia quanto, al di là di quanto comunemente si crede, il tema di una riflessione sulle nostre radici culturali sia sentito, anche nell'Italia di oggi, da un ampio numero di persone.

«Questo libro era nella mia testa da tempo», spiega Gardini, poeta, narratore, saggista e da diversi anni docente di Letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford. «Non si chiamava all'inizio Viva il latino; volevo scrivere un libro sulla scuola. Ho insegnato in varie scuole e in molte università, italiane e straniere, cominciando prestissimo. L'esperienza didattica più bella l'ho avuta insegnando latino e greco al liceo classico. Le prime supplenze le ho fatte a vent'anni. Arrivato a cinquanta, ho sentito il desiderio di tirare qualche somma, anche in rapporto alla planetaria mutazione del sapere, anzi dei saperi. L'editor di Garzanti ha pensato che ne sarebbe uscito un libro più unitario se mi fossi concentrato sul latino. La proposta mi è piaciuta».

Professor Gardini, qual è la tesi centrale del suo libro?

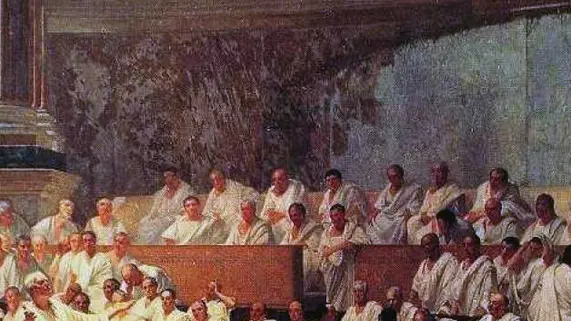

«Il latino è la lingua di una grande civiltà sui cui valori si è costruita l'Europa. Intendo il latino "letterario". Il latino da studiare è quello della tradizione letteraria (da non confondersi con quello medievale, scientifico o ecclesiastico): Cicerone, Catullo, Lucrezio, Virgilio, Tito Livio, Tacito, Apuleio… Studiare il latino è impratichirsi di una scienza storica, che ha al suo centro la ricchezza della parola umana. Molti attaccano lo studio del latino perché non hanno una chiara idea del concetto stesso di studio, e riducono la formazione all'apprendimento di qualche abilità pratica. È una pena vedere anche "uomini di cultura" cadere in generiche condanne del latino, il che implica una condanna di tutto il sapere umanistico, di cui l'Italia ha il primato mondiale».

Vuole spiegare la provocazione del titolo? Una lingua "bella" e "inutile"...

«"Bella" perché complessa, profonda, capace delle più sottili variazioni di pensiero. "Inutile" è ironico, ovviamente: critica l'idea di inutilità contrabbandata dagli "utilitaristi" del sapere, demagoghi che vorrebbero privare i giovani delle occasioni più stimolanti per il loro sviluppo spirituale e intellettuale. Coltivare il pensiero, cioè la critica e l'interpretazione, è il modo più sicuro per arrivare all'armonia. Lo studio del latino e della letteratura in generale è studio di immagini, strutture profonde, valori e sentimenti, che non ha eguali in nessun altro ambito della conoscenza».

Che cosa dovrebbero fare i professori?

«Qui non si sta vendendo niente, . né tanto meno svendendo. I giovani capiscono che lo studio del latino o del greco è un bene inestimabile. Un insegnante, dunque, non deve preoccuparsi di trovare chissà quali vie o attrattive per far amare queste lingue. Le attrattive sono tutte già nella materia. L'insegnante sia competente e avventuroso. La grammaticalizzazione dello studio non diventi fine in sé. Mai dimenticare che la grammatica va affrontata per la lettura dei testi, e dunque per l'analisi di pensieri, meditazioni, racconti. Non ridursi alla pedanteria: lavorare sulle parole, sulle etimologie, sulle parentele concettuali all'interno dello stesso latino e alla luce degli sviluppi successivi, sullo stile dei singoli autori. Stile, sì: insegnare ai giovani che cos'è; iniziare all'idea di originalità linguistica, forma suprema della libertà individuale».

Come cambia, in base alla sua esperienza di docente, la disposizione mentale e l'approccio dei ragazzi di oggi, cioè dei cosiddetti "nativi digitali", al sapere umanistico?

«Si tratta ancora e sempre della necessità di capire e apprezzare storicamente, di riconoscere le continuità e le differenze, altrettanto istruttive e stimolanti. Il digitale, tra l'altro, offre strumenti per la consultazione che hanno del magico: lessici, dizionari, repertori di testi, articoli specialistici, una cornucopia di fonti, insomma. Il digitale è, per certi versi, la faccia di un nuovo umanesimo».

Come dicevamo prima, però, la domanda di molti è radicale: a che cosa serve oggi studiare latino, greco o storia antica?

«A che cosa serve un'equazione di secondo grado? A che serve il secondo principio della termodinamica? In fondo, l'utilità di tutto è opinabile. C'è gente che ha fatto la quinta elementare e, dopo tutto, se l'è cavata benino. In Inghilterra, per esempio, dove insegno, i giovani possono smettere la matematica a quindici anni. Altro che geometria analitica, altro che trigonometria! C'è, però, un errore nel porre la necessità del sapere in termini esclusivi di "utilità". Chi non vuole andare al liceo classico, non ci vada. Ma il liceo classico una società come quella italiana deve continuare ad averlo. Ci sarà sempre una gioventù innamorata della classicità, e a questa gioventù si offriranno forme di studio davvero eccellenti: negarle ad alcuni significa negarle a tutti. Occorre che quel sapere umanistico, quella scienza dello spirito storico di cui le lingue antiche sono la vivente incarnazione venga mantenuto, approfondito e continuamente ripensato. L'Italia ha questo vanto rispetto a tutti i sistemi pedagogici che conosco: inglese, francese, tedesco, americano, spagnolo…».

A proposito dello studio delle lingue classiche, spesso si sente avanzare un'obiezione: non si potrebbe studiare la civiltà, l'arte e la letteratura antica senza "torturare" i ragazzi con uno studio grammaticale e linguistico che spesso viene percepito come arido e fine a se stesso?

«Una volta ciò si faceva già alla media inferiore. Tutti i miei coetanei ricorderanno la lezione di epica. E si studiavano le scoperte archeologiche, la polis, l'impero romano… Chi usa il verbo "torturare" sbaglia, dà ruffianamente di gomito al somaro della classe, che, tra l'altro, di essere somaro non è per nulla contento (l'ho visto nella mia esperienza di insegnante). Chi crede che lo studio del latino e del greco sia una tortura crederà lo stesso anche del cinese, dell'arabo, della fisica teorica, di tutto quello che richiede impegno e ragionamento… Vogliamo dare ascolto a un sentire così poco dignitoso? Non arrendiamoci al qualunquismo, alla gergalità invasiva dei demotivati o, peggio, dei demagoghi, nemici giurati della fantasia e dell'intelligenza. L'individuo umano vuole sapere, è una sua condizione. Non rinunciamo a questa fede. O faremo solo, latino o non latino, un mondo di consumatori, di pedine, di macchine biologiche che non sanno niente di sé né di quello che vogliono».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo