La tragedia dell’Arsa nella miniera del regime la tomba di 185 cavatori

la storia

Cade oggi, 28 febbraio, l’ottantesimo anniversario del disastro della miniera dell’Arsa, localizzata in un bacino dell’Istria orientale. Gestita fino al 1919 dalla viennese Trifailer Kohlenwerks-Gesellschaft, al termine del primo conflitto mondiale ne diventa proprietaria la Società anonima carbonifera Arsa, con sede a Trieste e forte di una capitale stimato, nel 1920, in 45. 000. 000 di lire. Col tempo aumentano le partecipazioni di banche e istituti di credito, indice di un graduale indebitamento. In nome della politica autarchica, che mira a rendere il paese economicamente autonomo riducendo le importazioni e recuperando le risorse entro i confini nazionali, il fascismo supporta il gruppo a fase alterne e a metà degli anni Trenta decide un intervento diretto.

Nel 1935 l’Azienda carboni italiani, ente misto basato in misura ridotta su quote private e in maggioranza statali, diventa l’azionista numero uno dell’Arsa e delle miniere sarde dell’iglesiente. Se l’atteggiamento governativo appare in generale altalenante e rapsodici sono i provvedimenti che adotta, rivolti soprattutto all’elettrificazione dei macchinari estrattivi, nel 1935 inizia lo scomposto decollo industriale dell’Arsa, ora più che mai fonte di sussistenza per gli abitanti dell’area intorno ad Albona. La velocità con cui, nell’intento di spremere al massimo il giacimento, vengono scavate gallerie, budelli e cunicoli, va a discapito del buon funzionamento del sistema d’areazione, provocando un accumulo di gas che, combinato con una scintilla sprigionatasi casualmente, sta forse all’origine del micidiale incendio.

Preannunciata da una catena di sinistri costati la vita, fra il 1936 e 1939, a una ventina di persone, la sciagura del 1940 provoca 185 morti e un numero poco inferiore di feriti. A spiegare l’accaduto concorrono, sul lungo periodo, fattori plurimi: ritmo d’attività estenuante, insufficiente manutenzione degli impianti, prevenzione antinfortunistica delegata in modo quasi esclusivo ai cavatori, attrezzature obsolete, conflittualità fra operai e dirigenti spalleggiati da un regime interessato a guadagnare di più spendendo di meno, che perciò colpisce i salari e si disinteressa della sicurezza della manovalanza. Le vittime dell’esplosione sono in gran parte albonesi, ma non mancano istriani della costa e immigrati provenienti da lontano, perlopiù sposati con prole o celibi aventi a carico parenti anziani, la cui scomparsa ha come logico contraccolpo il venir meno dei mezzi di sostentamento per intere famiglie.

Le carte della magistratura e i documenti relativi alle indagini portate avanti dai carabinieri raccontano il clima d’acuta tensione che regna all’Arsa in quegli anni, segnato da scioperi e richiami disciplinari, situazione che si riverbera sull’esito delle successive inchieste. Il distretto minerario, organismo statale deputato alla verifica dello stato dei cantieri, rimarca, nella perizia tecnica stesa per l’occasione, la loro carente ventilazione, sebbene il motivo scatenante dello scoppio venga infine attribuito all’avventatezza di qualche minatore che accende un cerino per fumare. Un presunto concorso di colpa che è, a ben vedere, un vero e proprio scaricabarile. L’ingresso dell’Italia mussoliniana in guerra, che comporta la necessità di partite di carbone in quantità crescenti, permette di relegare la faccenda in un angolo.

La versione ufficiale sulle cause della disgrazia, tuttavia, non regge a un esame accurato. Secondo le ricerche condotte nel 1938 da un medico di Rovigno, Mario Diana, fra i minatori dell’Arsa è assente la pratica del bere, non per moralismo ma per scongiurare il rischio d’incidenti. Una rigida forma di autocontrollo, questa, che rende assai improbabile, per non dire impossibile, l’assurda ipotesi della sigaretta accesa. Semmai, rileva Diana, il cottimo prima imposto e poi revocato, la consapevolezza di vivere in un contesto di pericolo perdurante e, in breve, lo sfruttamento umano intensivo, demoralizzano e fiaccano oltremisura la manodopera, che alle ore 4.45 del 28 febbraio 1940 subisce una tragedia immane.

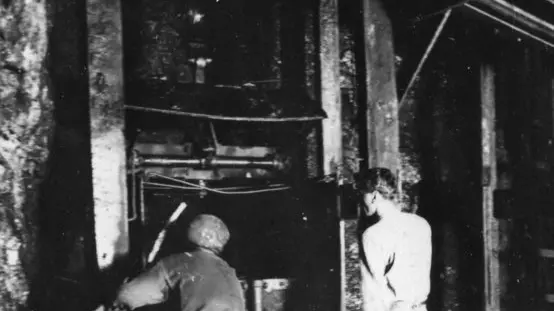

Divampato il fuoco, nei dedali sotterranei della miniera il fascio di fiamme si diffonde in un battibaleno, travolgendo chiunque incontri nelle articolate traiettorie che compie. Le ragioni dei decessi sono legate alla posizione di ciascuno nella cava al momento delle conflagrazione: oltre agli ustionati, c’è chi perisce travolto dal crollo dei sottopassaggi, altri ancora sono soffocati dall’ossido di carbonio. Le operazioni di soccorso e il recupero dei corpi, date le condizioni estreme in cui si svolgono, continuano per due settimane circa, accelerati dal timore che il drammatico episodio catalizzi i malumori della popolazione e crei indesiderabili nessi con le forze antifasciste della regione. I vertici della Società, gli uffici preposti agli accertamenti e le istituzioni del territorio escono incolumi dalla vicenda, il cui unico reo è individuato in colui stesso che subisce il danno: il lavoratore. Il collasso inglorioso del regime alla fine del conflitto investe una classe politica corresponsabile di un evento tremendo, da cui trarre importanti lezioni per il presente. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo