La verità su Luigi Frausin e Natale Kolarič gli antifascisti vittime della guerra di memorie

la recensione

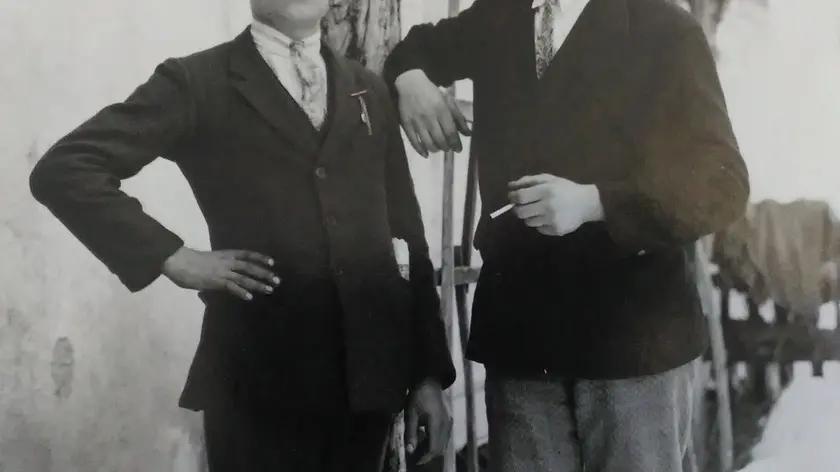

Ci sono vicende del passato, la cui narrazione postuma viene mistificata per ragioni politiche. E ci sono libri capaci di rileggere radicalmente una narrazione data per acquisita. È il caso della biografia di Luigi Frausin e Natale Kolarič, militanti comunisti forgiati nel fuoco del primo Novecento, di cui gli storici Patrick Karlsen e Luca Manenti ripercorrono la parabola, demistificando luoghi comuni storiografici stratificatisi per decenni.

Si tratta di uno dei tanti tragici passaggi vissuti a Trieste fra Seconda guerra mondiale e Resistenza. Le medaglie d’oro Frausin e Kolarič pagarono con la vita la lotta al nazifascismo, ma fino a oggi il loro arresto e la barbara uccisione sono stati attribuiti a una delazione dei compagni sloveni, che si sarebbero serviti della Gestapo per eliminare due esponenti di spicco del Pci, contrari all’annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia di Tito. Qualcosa di non lontano da una Porzûs tutta interna al comunismo. Nel libro «Si soffre ma si tace». Luigi Frausin, Natale Kolarič: comunisti e resistenti (Irsrcec Fvg), gli autori dimostrano però che le cose andarono diversamente e che la cattura fu dovuta a spie dei tedeschi. Più in generale, questa doppia biografia esamina attraverso lenti finalmente oneste i difficili rapporti tra antifascisti italiani e sloveni. Spogli della polarizzazione ideologica e nazionale che ha influenzato la politica (e gli storici) in queste terre, Karlsen e Manenti descrivono Frausin e Kolarič come figure più sfaccettate di quelle disegnate durante la Guerra fredda, quando l’uso politico della storia se ne servì per accrescere i meriti del debole antifascismo italiano e per contrapporre un comunismo “buono” e patriottico a un gemello “cattivo” slavo. Nella «battaglia delle memorie» del lungo dopoguerra, tale ricostruzione faceva comodo tanto alla Dc quanto al Pci, che dal 1948 era entrato in collisione con la Jugoslavia. Il libro racconta il finale tragico di due antifascisti intransigenti, il cui internazionalismo urtò contro il patriottismo esasperato del Cln triestino e le pretese d’annessione dei comunisti jugoslavi. Frausin e Kolarič criticavano duramente i partiti democratici italiani perché disorganizzati e imbevuti di retorica nazionalista e antislava. Né più facili furono le relazioni con gli sloveni, che contrapponevano la linea rivoluzionaria e annessionista di Tito al favore di Frausin e Kolarič per l’autodeterminazione e l’alleanza degli antifascisti di ogni colore. Manenti e Karlsen guardano questi grandi processi dal basso, attraverso gli occhi di due militanti muggesani formatisi nella scuola di partito e nel lavoro politico in fabbriche e campagne. Nella prima parte, Manenti racconta la crescita nel mito della rivoluzione, le azioni armate contro la violenza squadrista, il ruolo di Frausin nel comitato centrale del Pci, l’abbandono dell’Italia (con tappa a Mosca) e il rientro clandestino nel 1932, finito il confino a Ventotene. Dopo l’8 settembre 1943, Frausin e Kolarič tornarono nella Venezia Giulia, da segretario e da responsabile militare della federazione del Pci. Un anno dopo sarebbero stati arrestati, torturati e uccisi. Karlsen si concentra su questo intenso avvicendarsi di giorni, raffigurando il dramma di due comunisti fautori dell’italianità di Trieste e della costa istriana, ma anche della cessione alla Jugoslavia dei territori abitati da sloveni e croati. Criticato dal Comitato di liberazione nazionale, il Cln giuliano chiuse a ogni rinuncia territoriale. Il Fronte sloveno rivendicava invece la Settima repubblica federativa con estensione all’Isonzo. E così fallì subito il tentativo di Frausin di mettere allo stesso tavolo i rappresentanti italiani e sloveni nell’agosto 1944. Frausin e Kolarič erano isolati ed esposti, anche a causa di una rete cospirativa lacerata dal tradimento di due dirigenti locali del Pci italiano. La loro fine non fu dovuta a una soffiata dei titini, come sostenuto in 75 anni di «distorsioni, travisamenti, strumentalizzazioni», dicono gli autori. Kolarič fu fermato a maggio per il doppio gioco di Mariuccia Laurenti, partigiana e spia della Gestapo. All’arresto di Frausin portò ad agosto l’agente cetnico Slavko Zovič, fiancheggiatore dei nazisti in chiave anticomunista. Fatti che emergono da documenti mai studiati, sebbene conservati negli archivi dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza da vent’anni. Dopo la guerra, i membri più in vista del Cln accreditarono tuttavia la tesi della «delazione slava», oscurando le frizioni avute durante la Resistenza con Frausin: monsignor Marzari, Miani, Fonda Savio e Schiffrer inseriscono a più riprese un Frausin “decomunistizzato” in una sorta di pantheon dell’italianità democratica. Sull’altro fronte, Vidali alimenta la versione dello scontro con il comunismo sloveno. La medaglia d’oro al valor militare viene così assegnata nel 1957 al «patriota di sicura fede caduto in mani tedesche per delazione slava», formula impiegata pure nel 1992 per il medesimo riconoscimento a Kolarič. Una banalizzazione della figura dei due comunisti, un falso storico e, come conclude il libro, «una calunnia» contro l’antifascismo sloveno. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo