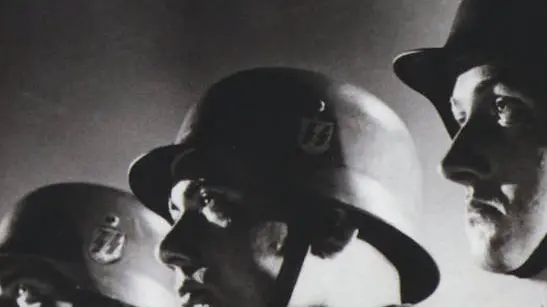

L’Atlante dell’odio cinquemila stragi dei nazisti in Italia

di PIETRO SPIRITO

Nel 1944, Opicina, sul Carso triestino, contava circa tremila abitanti, dei quali ben 156 entrarono a far parte attiva delle unità partigiane, mentre 84 furono attivisti antifascisti. Soprattutto dopo l’occupazione nazista di Trieste, Opicina era l'anello di congiunzione tra le unità partigiane del Carso e il movimento di liberazione attivo in città. Per questo la frazione venne presidiata sin dal 1943 dalle forze tedesche, e durante le grandi operazioni di rastrellamento a Gorizia e in Istria del settembre-ottobre 1943 fu sede del Comando del II SS Panzer Korps.

Uno dei fatti che più di altri è rimasto nella memoria degli opicinesi è quello legato al nome di Rosalia Kocjan, una donna di quasi sessant’ anni, madre di sei figli, due dei quali partigiani, lei stessa staffetta partigiana. Venne arrestata dai tedeschi sul tram di Opicina, non si sa se a seguito di una delazione o perché caduta in una imboscata, e quindi impiccata a un albero, davanti al numero civico 41 di Via Nazionale, all'alba del 7 marzo 1944.

I molti testimoni ricordano il corpo appeso, i suoi calzettoni scuri, i piedi infilati in pantofole felpate, una sciarpa al collo, un cappotto o forse una giacca striminzita nascosta da un enorme cartellone appeso al collo con diverse scritte tra cui anche: “Ich bin Bandit”. Il corpo della partigiana rimase appeso all'albero per due giorni affinché tutti potessero vederlo. Fu il parroco don Zink a intercedere presso il comando tedesco perché il corpo fosse finalmente sepolto.

Così lo storico Giorgio Liuzzi, collaboratore dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia (Irsml FVG) ricorda, nella scheda da lui compilata, una delle 1093 vittime delle 244 stragi e uccisioni compiute dai nazifascisti al di fuori delle azioni di combattimento solo nel Friuli Venezia Giulia. Perché in tutta Italia le stragi e le uccisioni furono 5.550 per un totale di 23.000 vittime civili. Il dato emerge dal nuovo “Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”, un sito (www.straginazifasciste.it), presentato nei giorni scorsi a Trieste, che raccoglie dati, schede e numeri in grado di fornire un quadro completo degli episodi di violenza commessi dall’esercito tedesco e dagli alleati fascisti contro i civili fra il 1943 e il 1945. Nato come spin-off dei lavori della Commissione storica congiunta italo-tedesca istituita nel 2009 dal governo italiano e da quello tedesco con lo scopo di “elaborare un’analisi critica della storia e dell’esperienza comune durante la Seconda guerra mondiale”, promossa in collaborazione fra l’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Insmli) e l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), l’Atlante è stato messo a punto in soli due anni e mezzo di lavoro mobilitando un esercito di 122 storici - tutti collaborat. ori dei vari istituti regionali per la storia del movimento di liberazione - ed è costato 350mila euro, con fondi stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un lavoro capillare, spiega Toni Rovatti, giovane storica del comitato scientifico per la progettazione dell’Atlante, «lavoro gestito da un gruppo di ricerca centralizzato con criteri rigorosamente scientifici, mirato a individuare due tipologie di stragi: le uccisioni di singoli civili, e quelle che riguardano partigiani inermi». Sono escluse le vittime dei lager e dei campi di internamento, Risiera di San Sabba compresa. «La difficoltà maggiore - spiega Toni Rovatti - è stata riuscire a uniformare i dati, riducendo l’estrema complessità dei singoli episodi».

E il lavoro non è finito: a parte l’aggiornamento costante dei dati, è di prossima uscita per Il Mulino un libro con i dati dell’Atlante «più interpretativo che descrittivo», mentre per metà settembre è in programma un convegno internazionale a Milano in cui si confronteranno i risultati ottenuti.

«Per la nostra regione abbiamo avuto ulteriori difficoltà da superare nella compilazione delle schede per l’Atlante», afferma Giorgio Liuzzi, che ha curato in particolare gli episodi riguardanti la provincia di Trieste, mentre altri due ricercatori dell’Irsml, Fabio Verardo e Irene Bolzon si sono occupati rispettivamente della provincia di Udine e della Bassa Friulana e il Pordenonese. «Il problema è stato definire i territori che prima erano italiani e oggi non lo sono più in cui sono avvenute le stragi - continua Liuzzi -, tenendo conto del fattore multietnico e delle peculiarità della zona: a differenza di quanto avvenne per esempio sull’Appennino, dove passava il fronte della linea Gotica e dove la violenza nazifascista fu concentrata in un breve periodo con un altissimo numero di vittime, nella Venezia Giulia e in Friuli la repressione fu più prolungata nel tempo, più mirata e con un minor numero di vittime: l’ultima strage compiuta risale al 2 maggio 1945, ad Avasinis, dove, mentre in parte del territorio si festeggiava già la liberazione, una colonna tedesca in ritirata entrò in paese e compì una strage indiscriminata uccidendo 51 civili comprese donne e bambini».

Da Sant’Anna di Stazzema a Marzabotto, fino alle singole fucilazioni o alle più dimenticate esecuzioni di civili inermi, l’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia riporta una mole impressionante di dati. Solo a leggere l’elenco numerico regione per regione si può avere un’idea della vastità del fenomeno: si va dalle 916 vittime in 363 stragi dell’Abruzzo, alle 4391 vittime in 909 stragi dell’Emilia Romagna fino alle 2298 vittime in 702 stragi per il Veneto. Nella nostra regione si va dalle strage delle Fosse del Natisone (nella caserma “Principe di Piemonte” vennero torturate e fucilate decine di persone senza nessuna parvenza di processo: a liberazione avvenuta furono esumate 113 salme), all’uccisione di quattro soldati italiani sbandati a Ronchi dei Legionari fino ai tredici civili fucilati a San Martino di Terzo: in totale appunto 1093 vittime in 244 stragi. Nelle varie sezioni in cui è suddiviso l’Atlante (“Il progetto”, “Banca dati”, “La memoria”, “Materiali”) c’è anche la “Storia processuale”, con i fascicoli delle commissioni parlamentari d’inchiesta, gli atti delle Corti straordinarie d’Assise, i documenti declassificati dell’Archivio storico della Camera. È forse la parte più “dolente”: a dispetto della scoperta dell’Archivio della vergogna nel 1994, l’armadio che conteneva 695 fascicoli di inchieste mai portate a termine, «possiamo dire che oggi - afferma ancora Toni Rovatti - su oltre cinquemila episodi il 50 per cento sono passati in giudicato». E nessuno ha mai pagato o scontato la pena per le stragi commesse.

p_spirito

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo