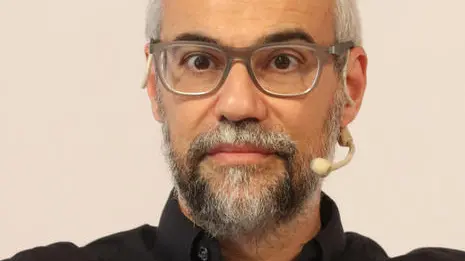

«Leonardo? un detective»Lo dice il giallista Marco Malvaldi

l’intervista

Diversi gli appuntamenti nel palinsesto di èStoria che hanno ricordato Leonardo da Vinci. Dal suo contributo agli aspetti dell’ingegneria militare del Rinascimento all’esposizione, a Palazzo Coronini, del manoscritto di Luca Pacioli sul gioco degli scacchi fino al Leonardo scultore. Sul poliedrico intellettuale toscano si è cimentato anche lo scrittore Marco Malvaldi, il giallista autore dei celeberrimi delitti del Bar Lume, con un romanzo storico in cui Leonardo si scopre anche detective, di cui ha parlato ieri alla tenda Erodoto con Lino Apone.

Malvaldi, per scrivere’La misura dell’uomo’lo ha studiato a fondo: cosa aveva Leonardo, oltre al genio?

«La curiosità. Leonardo, come tutti i geni, era incredibilmente curioso. Sentiva parlare di qualcosa e correva subito a documentarsi, oppure andava a parlare con chi ne sapeva di più. L’altro aspetto che lo contraddistingue era la sincerità del modo in cui guardava la natura. Quello che gli usciva dalla matita o dal pennello era il tentativo di rappresentare il funzionamento del mondo. Tutti gli ingranaggi che disegnava non sono macchine, ma esperimenti mentali per vedere se la natura funziona come dice lui. Lo si vede nella pittura. Qui Leonardo sostiene che bisogna dipingere in modo che chi guarda il ritratto capisca lo stato d’animo del soggetto. Per lui la pittura è scienza e non arte, il tentativo di fare qualcosa di vero».

Questo essere così poliedrico non è stato anche un suo limite?

«Non si sa quanto questa dispersione gli abbia impedito di imparare cose nuove. Leonardo era principalmente un genio della pittura. La comprensione dell’essere umano e della natura gli veniva anche dagli altri studi, come l’anatomia, che gli serviva per disegnare meglio. Oppure era attratto da tutto ciò che afferiva al movimento e al modo in cui le cose cambiano nel tempo, l’aria che muove le vesti, il colore che diventa azzurro, alla fine tutto convergeva nella pittura».

Lei è un chimico, la storia è narrazione. Cosa c’è in comune tra le due discipline?

«La ricerca della coerenza. Non si può arrivare alla certezza in campo storico, ma lo scopo è verificare la coerenza. Lo storico che si comporta correttamente deve usare i fatti in modo da costruire una narrazione coerente, anche se la storia è dichiaratamente una narrazione, non un insieme di fatti ineludibile e preciso».

Da un po’di tempo si assiste a una fioritura del genere giallo. Come mai?

«Il giallo appaga la nostra aspirazione alla giustizia. Sappiamo che all’inizio ci sarà un fatto delittuoso e che alla fine il colpevole verrà trovato e punito. In un paese come il nostro dove i processi si fanno e si disfano, è consolante vedere che da qualche parte le cose funzionano».

Ha detto che le piace far ridere il pubblico. Non trova che nel giallo italiano ci sono già troppe maschere da commedia?

«Dipende da come uno fa ridere. Caterella, per dire, non mi entusiasma, perché si ride’di’qualcuno e non’con’qualcuno. In un giallo mi piace mettere dell’umorismo perché amo ridere e credo che sia il primo passo per imparare». –

Riproduzione riservata © Il Piccolo