Nelle “Stanze di Sgarbi” i maestri dialogano con i pittori dimenticati

di FRANCA MARRI

Una collezione ricca, eterogenea, particolare, insolita e per vari aspetti sorprendente quella che viene presentata al Salone degli Incanti di Trieste nella mostra "Lotto Artemisia Guercino. Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi".

Accanto a dei veri capolavori dei maestri citati nel titolo vengono proposte molte opere di quei cosiddetti "artisti minori" capaci di affascinare sia il conoscitore più attento sia l'appassionato d'arte: dal Quattrocento al Novecento, dalla scultura alla pittura, dalla scuola romana a quella emiliana e veneta, all'ampia sezione dedicata all'arte triestina sono più o meno 200 pezzi selezionati dal critico, insieme al curatore Pietro Di Natale, dalla collezione Cavallini Sgarbi.

Dalle parole dello stesso Sgarbi suggerite a introduzione del percorso espositivo si scopre che tutto ebbe origine poco più di trent'anni fa, quando un'«illuminazione» lo portò dal collezionismo di libri rari e antichi a quello di dipinti e sculture, con un "brivido di onnipotenza" dato dalla possibilità di possedere opere d'arte, non considerate più soltanto come «beni spiritualmente universali ma materialmente indisponibili». Decisivi sono stati gli incontri con personalità quali Mario Lanfranchi o Luciano Maranzi, e anche con Giovanni Testori e Alessandro Marabottini, «personalità corsare, eccentriche e curiose al limite del dandismo o del puro divertimento», collezionisti curiosi, amanti del bello.

Proprio dal divertimento della ricerca e dal piacere della scoperta deriva la collezione di Vittorio Sgarbi, intitolata anche alla madre, Rina Cavallini, scomparsa quasi un anno e mezzo fa: è infatti grazie a lei se Vittorio «è riuscito a circondarsi di tutta quella bellezza». Era lei, infatti, a partecipare alle aste delle opere che Vittorio le indicava e ci piace immaginare pure lei presa dal divertimento di quello che «non è esattamente un giuoco da ragazzi. C'è sempre chi prova a fare il furbo - raccontava la stessa Rina -, chi cerca di tagliarti fuori e, a volte, per farsi rispettare mi tocca anche litigare».

Tra le prime opere che incontra il visitatore al Salone degli Incanti c'è la potente "Aquila" in terracotta attribuita a Niccolò dell'Arca, autore di grande forza espressiva, di origine dalmata, che dalla Puglia giunse a Bologna dove realizzò uno dei capolavori della scultura del Quattrocento, il "Compianto sul Cristo morto". Poco più in là una "Sacra Famiglia con San Giovannino" di Cola dell'Amatrice, l'"Ascensione di Cristo" del Garofalo e la "Circoncisione" dell'Ortolano ricordano la lezione di Raffaello nelle loro personali rielaborazioni.

È quindi nella seconda stanza che sono riuniti i due splendidi ritratti del veneziano Lorenzo Lotto, dalla straordinaria capacità di introspezione psicologica, la "Cleopatra" di Artemisia Gentileschi, tanto generosa nelle forme quanto disperata nell'espressione, e la "Santa Maria Maddalena portata in cielo dagli angeli" dipinta in tutta la sua prorompente sensualità da Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone. Sempre nello stesso spazio viene esposto il "Ritratto di Francesco Righetti" del Guercino acquisito dal Kimbell Art Museum di Forth Worth: con le sue gote rosse guarda diretto lo spettatore, placido e tranquillo ma intimamente fiero della sua professione, accanto ai codici di diritto.

E ancora "L'allegoria della pittura" di Simone Cantarini, pesarese, "largo stimator di se stesso, sprezzator d'ogni altro" e il "Cristo morto, la Madonna e Sant'Andrea apostolo" del Cavalier d'Arpino, "pictor unicus, rarus et excellens" che ebbe a bottega pittori quali Guido Reni e Caravaggio.

Nella saletta dedicata alle opere settecentesche accanto alle allegorie e alle scene mitologiche in leggiadro stile rococò di Francesco Maria Raineri, attraggono l'attenzione le due teste in cera di Anna Morandi Manzolini, anatomista e scultrice italiana, docente di Anatomia all'Università di Bologna, realizzatrice di molti modelli di parti del corpo umano, ricercata da molte corti europee. Ci si fanno poi incontro due ritratti di prelati di Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio, straordinario ritrattista barocco: il suo cardinale Spinola appare con un volto sin troppo rubizzo, visto il ruolo che ricopre, e lo sguardo inaspettatamente complice.

Tra i quadri dell'Ottocento tra tutti colpisce il "Cristo crocifisso" di Gaetano Previati: risalente al 1881, precede la fase divisionista dell'autore e stupisce proprio per quel cielo cupo denso di nubi e drammaticità. Realizzata negli ultimissimi anni dell'Ottocento, "Mimì, Mimì, (La morte di Mimì)" del pittore toscano Lionello Balestrieri, di cui il Museo Revoltella custodisce la grande tela intitolata "Beethoven", introduce quindi alle stanze triestine.

Rispetto alle precedenti esposizioni della collezione Cavallini Sgarbi tenutesi a Osimo e Cortina d'Ampezzo, la mostra allestita al Salone degli Incanti propone le opere di molti autori triestini o legati alla città di Trieste: dai quadretti di Giuseppe Bernardino Bison, ai ritratti di Giuseppe Tominz, agli spettacolari, grandi cartoni di Carlo Sbisà realizzati per gli affreschi degli anni Trenta del Museo del Risorgimento, con le allegorie delle città della Venezia Giulia e dell'Istria unite all'Italia nel 1918.

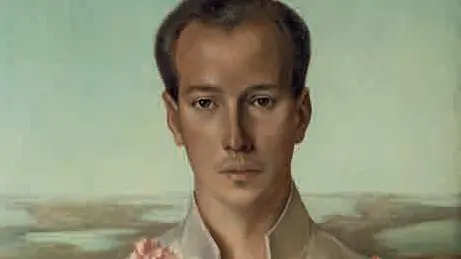

Dello stesso autore anche i ritratti del Signor Cobez, di Dario de Rosa, della Signora Poli e alcuni disegni. Un delicato ritratto di Sbisà realizzato a matita da Leonor Fini è invece una delle ultime opere acquistate da Sgarbi ed esposte in questa sezione. Ancora della mano di Leonor Fini è l'inquieto, malinconico, affascinante ritratto del Principe Hassan Aziz Hassan, del 1951. Ci sono quindi le sofisticate e diafane donne di Oscar Hermann Lamb, un denso "Notturno veneziano" di Guido Marussig, un magico "Paesaggio" di Edgardo Sambo, alcuni eleganti ritratti di Bruno Croatto.

È un Umberto Veruda singolarmente espressionista quello che appare con "L'Uomo che ride" del 1888, laddove nel ritratto di Gabriele D'Annunzio e in quello del figlio è possibile riconoscere l'intensità e la raffinatezza del tratto di Arturo Rietti. Ricca anche la galleria delle sculture: dall'originalissimo "San Sebastiano" in bronzo di Franco Asco all'ascetica "Donna in preghiera" di Ivan Mestrovich, al giovane "Chierichetto" di Attilio Selva. Completano l'esposizione due filmati: il primo è un cortometraggio del 2001 diretto dalla sorella, Elisabetta Sgarbi, intitolato "Belle di notte. La collezione di Via dell'Anima di Vittorio Sgarbi". Qui il critico d'arte dialoga con il regista Luciano Emmer di cinema, di Pasolini e d'arte: è lo Sgarbi che sa sedurre con la parola.

Il secondo è un video più recente, realizzato da Maria Elisabetta Marelli che ha seguito il critico con la sua telecamera per 37 giorni, diventando la sua ombra: è lo Sgarbi che unisce genio e sregolatezza, insieme alla sua corte e nelle stanze d'albergo, lo Sgarbi che sa essere simpaticamente e puramente insopportabile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo