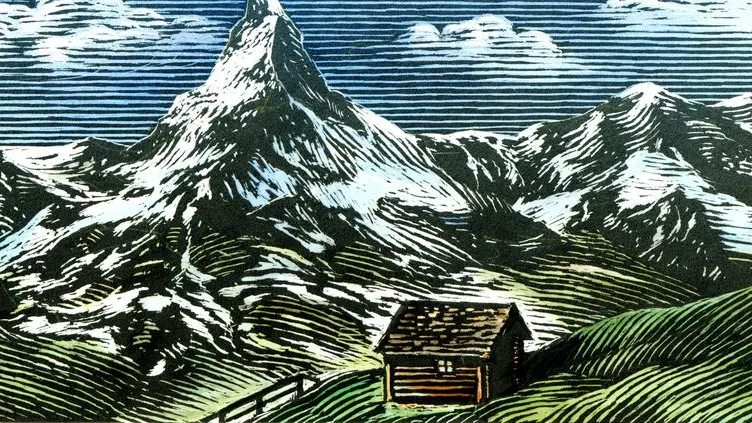

Nostalgie di altre vite nei rifugi alpini

Il primo è stato la capanna delle Pierre Ronde sul Monte Bianco di Saint-Gervaris, nel 1785. Da allora i rifugi di montagna sono sorti come funghi, assieme ai loro fratellini minori, i bivacchi, nati nel 1925, sempre nel massicci del Bianco, sull’esempio delle «scatole in lamiera ondulate» utilizzate durante la Grande guerra.

Alzi la mano chi non è mai stato almeno una volta in un rifugio. Magari solo per rifocillarsi, un tè caldo o un piatto di pasta, o per passare una notte agitata prima di una scalata. Chi lo ha fatto sa che «il rifugio continua a essere sempre un posto speciale, simbolo del turismo leggero e rispettoso, sopravvissuto miracolosamente al disincanto globale». Anche perché «il rufugio è una favola senza tempo, figlia di un altro tempo, di una leggera idea del tempo, e i personaggi delle favole vivono per sempre».

Parole di Enrico Camanni, alpinista, giornalista e scrittore, autore de “L’incanto del rifugio”, ovvero “Piccolo elogio della notte in montagna” (pagg. 93, euro 8,5), nuovo titolo della intelligente e raffinata collana “Piccola filosofia di viaggio” delle edizioni Ediciclo . Com’è nello spirito di questi libelli, tra racconto, riflessione, saggio, Camanni ripercorre con stile agile e brillante la storia dei rifugi di montagna, tipologia abitativa che riflette l’anima dei tempi. I rifugi nacquero con la modernità quando i ripari artificiali in quota furono ideati non per contemplare la natura, ma per sfidarla e sottometterla».

Il rifugio non è più utile al pastore, «non serve a niente e nessuno secondo i canoni della tradizione alpina». È un simbolo della modernità, della sportività e della conquista. Ma, a tutt’oggi, il rifugio di montagna porta con sè anche «storie private, odori d’infanzia, reminiscenze letterarie, nostalgie di altre vite».

Pietro Spirito

Riproduzione riservata © Il Piccolo