Ornella Volta la vampirologa amica di Fellini

di PAOLO LUGHI

«Ornella Volta? La vampirologa? Voglio conoscerla!». Così esclamò Fellini quando, nel 1967, seppe dal suo sceneggiatore Bernardino Zapponi che lei si trovava a Roma (viveva e vive tuttora a Parigi). Così nacque una lunga amicizia e la collaborazione per “I clowns”.

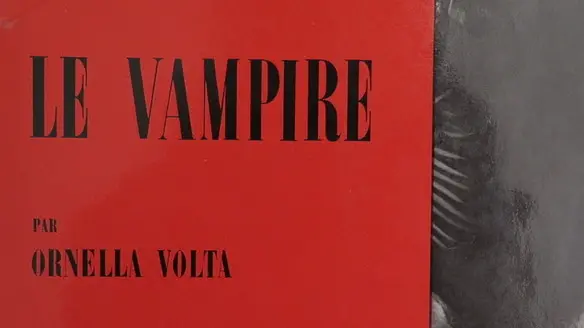

Questo è solo uno dei momenti affascinanti nella vita singolarissima, creativa e piena di interessi di Ornella Volta, intellettuale nata a Trieste e protagonista negli anni ’60 della cultura fantastica europea con tre libri pionieristici, “I vampiri tra noi” (edito da Feltrinelli nel 1960), “Le vampire” (1962, Pouvert) e “Frankenstein & Company” (1965, Sugar).

Una donna libera e tenace, che dopo l’infanzia triestina voleva fare l’architetto o la regista, che ha vissuto l’”age d’or” della cinefilia parigina e che è diventata un’influente saggista e organizzatrice culturale. Dagli anni Settanta è l’anima della Fondation Erik Satie di Parigi, coronando così un’esistenza che ha avuto svolte impreviste come uno spettacolo d’arte varia, e che vale la pena raccontare.

Proprio alla Fondation Satie la raggiungiamo al telefono.

Festeggerà novant’anni tra un giorno (è nata infatti il 1° gennaio 1927), ma grazia, intelligenza e humour sono giovani: «Prima di scrivere quei libri non avevo mai sentito parlare di vampiri», esordisce a sorpresa.

«Vivevo a Parigi dal 1957 e facevo tra l’altro traduzioni per Feltrinelli. Un giorno mi chiamò da Milano il redattore Valerio Riva: “Già che sei lì, dove è più facile fare ricerche, potresti collaborare a un’antologia sui vampiri?”. Così mi misi al lavoro, mi documentai e nell’aprile ‘60 uscì ‘I vampiri tra noi’, 800 pagine di testi più le biografie degli autori (da Le Fanu a Polidori, da Hoffman a Stoker), curato insieme a Riva e con un’introduzione di Roger Vadim, che aveva appena diretto ‘Et mourir de plaisir’ tratto da ‘Carmilla’».

I suoi scritti mostravano già uno stile personale e una grande passione interdisciplinare per il soggetto.

«A Parigi in quegli anni scrivevo articoli su tante cose, di cui in genere non sapevo niente. Mi occupavo di qualsiasi argomento, anche di giardinaggio, su cui dovevo sempre documentarmi, e così acquisii un metodo. Riguardo alle mie passioni, finito il liceo a Milano volevo fare l’architetto e frequentai per un anno il Politecnico. Mio padre però mi ostacolò, perché per lui non era una professione da donna. Allora nei primi anni ’50 andai a Parigi, dove però l’architettura era un’altra cosa: gli ingegneri facevano le case e gli architetti le facciate. Nello stesso tempo scoprii il cinema alla Cinémathèque française. Divenni amica del futuro regista Frédéric Rossif, che era il vice del direttore Henry Langlois, e così entravo ogni sera gratis a vedere film meravigliosi. Ho imparato tutta la storia del cinema in una sola stagione!».

Fu all’epoca che volle diventare regista?

«Sì, preparai i documenti per iscrivermi all’Idhec, la scuola francese di cinema, ma soppressero il primo anno. Allora andai a Roma al Centro sperimentale di cinematografia, nel corso di regia. Ma anche lì, dopo qualche mese, il direttore democristiano del Centro decise che le donne non potevano diplomarsi come registe, al massimo come segreterie di edizione! Lavorai come segretaria per “La bella di Roma” (1955) di Comencini con Sordi, di cui divenni amica. Ma il lavoro non faceva per me, e mi trasferii a Parigi nel ‘57».

Come nacque il sofisticato “Le vampire”, pubblicato poi in italiano da Sugar nel ’64?

«Mi telefonò l’editore Jean-Jacques Pauvert, che aveva visto l’edizione francese de ‘I vampiri tra noi’, e mi commissionò un saggio illustrato sul vampirismo per la sua collezione di ‘erotologia’. Accettai senza sapere bene come si facesse un libro, e così pensai a una specie di montaggio cinematografico, inserendo immagini di ogni tipo e di epoche diverse cercando tra loro analogie, oltre alle foto di film che stavano uscendo come ‘Dracula’ con Christopher Lee. Avevo scoperto quelle pellicole grazie all’amicizia con l’artista Jean Boullet, che organizzava proiezioni notturne segrete nella cantina di casa sua».

Secondo lei, cosa simboleggia il vampiro?

«Vedo Dracula come una figura contestataria, non cattolica, che vuole far sopravvivere anche il corpo e non solo l’anima. Il vampiro e le figure fantastiche sono un’opposizione alla realtà convenzionale, quindi sono spesso portatrici di una visione ‘engagé’. Questo mi ha sempre interessato di più nel vampirismo. ‘Le vampire’ fu prima vietato ai minori, poi interdetto alla vendita, e infine dissequestrato solo nel ’74. La libreria ‘La Joie de Lire’ di François Maspero, nel quartiere latino, fu chiusa perché lo vendeva di nascosto insieme a ‘Les larmes de Eros’ di Bataille. Per poter premiare ‘Le vampire’ fu fondata apposta a Parigi la ‘Société des Amis de Bram Stoker’ da Boullet e altri. Gli stessi che fondarono la rivista ‘Midi-Minuit Fantastique’ intorno alla nuova passione per i film horror, di cui allora si stava spargendo la voce, e che venivano proiettati a mezzanotte al cinema Mac Mahon. Tutto questo mi aiutò a realizzare nel ’65, per l’editore Sugar, l’antologia ‘Frankenstein & Company’, con 300 illustrazioni e 800 pagine sulle altre creature filmiche più famose oltre a Dracula».

Come conobbe Federico Fellini?

«Grazie al suo sceneggiatore Bernardino Zapponi, della cui rivista ‘Il delatore’ ero corrispondente. Ero da lui a Roma e Fellini lo venne a sapere. In quel momento Federico si interessava al fantastico, aveva girato ‘Giulietta degli spiriti’. Ci incontrammo e venne poi a Parigi perché voleva che gli facessi da tramite con l’ambiente francese, ma senza grandi risultati! ‘I clowns’ (1970) è l’unico film che ho fatto veramente con lui, lavorando sul set, compiendo ricerche sul circo e curando la versione francese dei dialoghi. Poi l’ho frequentato a lungo, realizzando molte interviste per la rivista ‘Positif’».

Che ricordo ha di Fellini?

«Si meravigliava lui per primo delle cose incredibili che realizzava. Aveva l’impressione, diceva, di essere un medium, un tramite con una realtà stranissima, non percepibile. Si sentiva soltanto un interprete di altri mondi, non un creatore. Infatti alla fine si addentrò in un mondo sempre più fantastico».

Nel 1972 su “Positif” lei ha fatto la prima importante intervista a un altro genio, Mario Bava.

«L’ho incontrato solo in quell’occasione, ma abbiamo subito simpatizzato. Ricordo che aveva il mio ‘Vampiro’ nascosto in borsa. Non voleva mostrarsi in pubblico con uno di questi libri, anche se mi disse che il preferito fra i suoi film era ‘I tre volti della paura’ con l’episodio vampiresco ‘I Wurdalak’».

Come è nata la Fondation Satie negli anni ‘70?

«Sempre per la stessa storia. Un giorno mi chiamò il direttore d’orchestra Marcello Panni chiedendomi, già che ero a Parigi, di fare delle ricerche su Satie. Come era avvenuto altre volte, anche prima di occuparmi dei vampiri, ho avuto un’incomprensibile malattia iniziatica. Un virus misterioso che in quel caso era il ‘virus di Satie’! Mi sono appassionata, gli ho dedicato libri, mostre e questa fondazione con gli archivi completi, poi donati agli archivi nazionali. Non è stato facile, perché pubblicare Satie era considerato in Francia economicamente rischioso. Oggi, invece di occuparmi come prima di tante cose, mi occupo solo di Satie, però sotto molteplici aspetti».

Che ruolo ha avuto Trieste nella sua vita?

«Trieste è molto importante per me. Vi ho trascorso tutta l’infanzia. È una città mitteleuropea più che italiana e, anche se vivo a Parigi da tanti anni, mi sento ancora mitteleuropea più che italiana o francese. Trieste è una città di frontiera e anch’io mi sento di frontiera. Sto bene in un posto solo se non mi sento identificata».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo