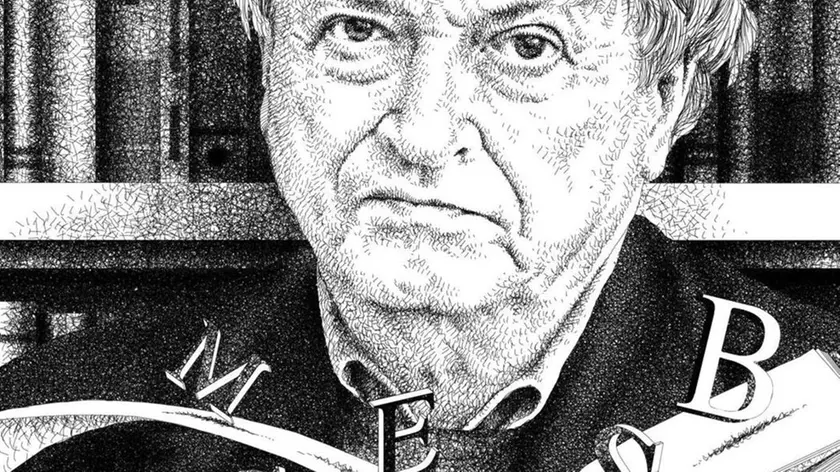

Predrag Matvejević l’ultimo intellettuale della nuova Mitteleuropa

il ricordo

Tre colpi di pistola, in pieno giorno, in pieno centro, dietro piazza Ban Jelačić, contro la sua cassetta delle lettere, gli fanno capire che è in pericolo. Gli fanno capire che per la seconda volta dovrà prendere la via dell’esilio perché il regime non accetta le sue critiche. È dicembre 1991, accade a Zagabria, in piena orgia nazionalista, in guerra con i Serbi. La Jugoslavia si sta disintegrando. Il personaggio preso di mira è Predrag Matvejević, uno dei più grandi intellettuali jugoslavi del XX secolo, candidato al Premio Nobel, di cui ricorre l’anniversario della morte.

Sul muro accanto alla cassetta è scritto “porco jugoslavo”. Perché lui nella Jugoslavia ha creduto e ci crederà fino alla fine. Lo dimostra con le durissime lettere ai leader separatisti (ecco perché è stata presa di mira la cassetta della posta) scritte a Slobodan Milošević e Franjo Tuđman, invitandoli a “suicidarsi” per il bene dei loro popoli.

Milošević è il presidente serbo che con l’infuocato discorso a Kosovo Polje del 28 giugno 1989 ha acceso le micce. Era il giorno di San Vito, come quello dell’attentato a Sarajevo che nel ’14 ha scatenato la Grande Guerra. Milošević scatena l’ultima guerra balcanica nel ricordo della battaglia perduta dai serbi contro gli ottomani nel 1389, con il miraggio della Grande Serbia.

L’altro, Franjo Tuđman, segue le sue orme. Ex generale titino, diventato presidente con il miraggio della Grande Croazia. E dire che Matvejević, lo aveva difeso nel ’72, ritenendolo malato di cuore, quando Tito lo aveva incarcerato due anni per attività sovversive legate alla “primavera croata”, dove guidava l’ala nazionalista. Sì perché Matvejević dalla fine degli Anni Sessanta si occupa di dissidenti, ce l’ha nel Dna, padre russo nato in Ucraina e rifugiato in Jugoslavia, madre croato bosniaca cattolica.

Il giovane, garbato professore di francese, che non alza mai la voce, fresco di dottorato a Parigi, dopo gli studi a Sarajevo e Zagabria, viene subito messo all’indice dal regime di Tito e gli viene impedito di parlare agli studenti dell’università di Zagabria. La Jugoslavia è scossa dal rinascere dei nazionalismi: la “primavera croata” è ben diversa da quella di Praga perché dietro la domanda di democrazia si celano forti spinte nazionalistiche. Inevitabile lo scontro di Matvejević sia con i nazionalismi, sia con la Lega dei comunisti. E così si espone con una serie di “lettere aperte” (in una osa perfino chiedere a Tito di dimettersi) a difesa dei dissidenti, jugoslavi e pure sovietici. Ecco perché verrà presa di mira la cassetta della posta perché queste ultime sono la sua “arma”. Viene espulso dal partito. Diventa pure lui un dissidente. E prende per la prima volta la via dell’esilio in Francia. Nell’89, quando ormai la Jugoslavia socialista sta precipitando nella guerra civile, partecipa alla breve avventura dell’«Associazione per l’iniziativa democratica jugoslava» in cui accanto alla democratizzazione del sistema si vuole mantenere unita la Jugoslavia. Purtroppo è tardi. Il Paese sta esplodendo: non si otterrà la democrazia e la Jugoslavia sarà cancellata dalle carte geografiche.

Il nome di Matvejević è ormai noto ben oltre i Balcani: il suo libro “Mediterraneo – Un nuovo breviario”, definito “geniale, fulminante, inatteso”, da Claudio Magris, suo grande amico, lo fa conoscere al grande pubblico italiano. Le altre sue opere “Sarajevo”, “Un’Europa maledetta”, “Pane nostro”, “Confini e frontiere” sono tradotte in molte lingue. A Trieste poi è conosciuto e amato come un intellettuale “mitteleuropeo” legato a Slapater, Stuparich, Svevo, Saba, fino a Biagio Marin, Fulvio Tomizza e Boris Pahor. «È questa – secondo il germanista e scrittore Marino Freschi – la sua più autentica patria», perché Matvejević appartiene a quella koiné culturale e spirituale che dall’Adriatico si estende a Praga, a Cracovia, a Budapest fino alle comunità yiddish della Galizia, della Bucovina. «Un universo, sostenuto per secoli da una grandiosa tolleranza».

A Trieste è socio onorario del Pen Club e riceve vari riconoscimenti. Gli intellettuali cittadini insieme a quelli italiani si mobilitano quando viene condannato per aver definito “talebani” i nazionalisti croati e serbi. Una condanna che gli avvelenerà gli ultimi anni della vita, perché confermata in Cassazione. Lui non ricorre, è pronto ad andare in carcere. Ma non accadrà.

Era tornato in Patria pensando che il nazionalismo avesse perso mordente. Poteva godersi il suo esilio-asilo in Francia e in Italia, dove aveva ottenuto la cittadinanza e dove insegnava alla Sapienza, ma il suo impegno civile lo aveva richiamato in Croazia. Un impegno che aveva mostrato anche nei confronti degli esuli italiani che, giovane di leva a Fiume nell’immediato dopoguerra, aveva visto lasciare le loro terre. Ne aveva scritto quando altri non lo facevano in Italia e tanto meno in Jugoslavia, sottolineando però che quella tragedia era stata generata da altre tragedie: «Ovviamente, nessun crimine può essere ridotto o giustificato con un altro. La terribile verità sulle foibe ha la sua contestualità storica, che non dobbiamo trascurare se davvero desideriamo parlare della verità e se cerchiamo che quella verità confermi e nobiliti i nostri dispiaceri. Perché le falsificazioni e le omissioni umiliano e offendono».

Muore il 2 febbraio 2017, l’anno prima era stato candidato al Nobel per la letteratura. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo