Quando Marin a Trieste preferiva evitare Saba «È più scorbutico di me»

di RENZO SANSON

«Lascerò Trieste molto malvolentieri. A Trieste io mi sono trovato e mi trovo bene tuttora. Qui ho trovato amici ed estimatori. E la vita è bella e la gente cordiale». Così scriveva Biagio Marin sul suo diario il 12 giugno 1967, mentre un comitato di gradesi ricuciva pazientemente lo "strappo" che nel 1939 aveva costretto il poeta ad abbandonare l'isola.

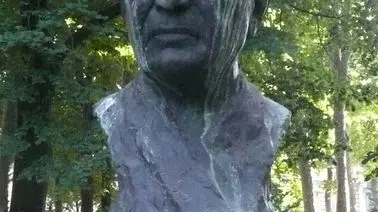

Marin era di casa a Trieste. Ci visse fino al 1969, prima di ritornare definitivamente a Grado, dove si spense il 24 dicembre 1985. Trent'anni tutti da raccontare. Lo fa Giovanni Gregori nel suo nuovo libro "Biagio Marin, caro a Trieste" (Hammerle Editori, pagg. 256, euro 15), che sarà presentato venerdì 13 novembre alla Libreria Minerva, in via San Nicolò 20 a Trieste, da Elvio Guagnini e Edda Serra.

Estimatore e interprete del poeta di cui fu amico, Gregori prosegue il lavoro di ricerca iniziato nel 2009 con "Biagio Marin ai Gradesi" (Edizioni della laguna, dedicato alla corrispondenza tra Biaseto e i conisolani) e in questo libro ripercorre il profondo legame di Marin con Trieste attraverso un itinerario scandito dalle citazioni di "Strade e rive di Trieste", che riunisce le pagine scritte dal poeta nel 1957 per una rubrica curata su Radio Trieste.

L'autore attinge, inoltre, a saggi di critici e storici, pubblicati in particolare da "Studi mariniani", come pure ai diari e agli epistolari già stampati; poi dipana con pazienza la matassa dei molti fili biografici e narrativi e la riaggomitola, intessendo un saggio di scorrevole lettura, «costruito quasi in forma di collage» come rileva Guagnini nelle note introduttive, mentre Edda Serra, presidente del Centro studi mariniano, ne sottolinea l'intento divulgativo assieme al pregio di proporre scritti poco noti, soprattutto articoli di Marin per giornali e riviste del secondo dopoguerra, ancora in attesa di pubblicazione.

Emerge così la figura del poeta, ma soprattutto dell'uomo e dell'intellettuale impegnato in prima linea nella vita pubblica di Trieste (nelle file del Partito liberale, poi tra i radicali) in un periodo drammatico e cruciale della sua storia. Dopo tre anni come insegnante, dal 1941 al '56 Marin, che abita prima in via Donadoni e poi in vicolo del Castagneto, è bibliotecario delle Assicurazioni Generali. Nel 1945 presiede il Comitato Nazionale di Liberazione, poi è tra i fondatori del Circolo della Cultura e delle Arti, di cui dirige per 17 anni la Sezione Lettere, valorizzando gli autori giuliani e portando a Trieste grandi nomi della letteratura italiana e internazionale. Il poeta, che fin dagli anni fiorentini della "Voce" conosce Slataper, Giotti, gli Stuparich, a Trieste frequenta un po' tutti i personaggi e i protagonisti dell'epoca, da Devescovi a Spaini, da Camber a Quarantotti Gambini, dal vescovo Santin a Vittorio Vidali. Qui incontra Stelio Crise, Manlio Cecovini, il giovane Magris, Tomizza, Giorgio Voghera... Molti gli sono amici, vogliono bene al poeta e sopportano il suo caratteraccio, seppure talvolta, quando si fa vivo con le sue impellenze e i suoi sfoghi, vorrebbero dirgli "non sono in casa". Biaseto, dal canto suo, ammette che, pur stimandolo, preferiva evitare Umberto Saba, che era ben più scorbutico di lui. Comunque, nel '67 scrive a Prezzolini e sul diario: «A Trieste vivo non solo più tempo, ma umanamente di più. Qui ho amici, qui ci sono attività capaci di prendermi, qui ci sono uomini che lavorano come me, che parlano il mio linguaggio, con i quali mi posso scontrare, ma anche incontrare. Trieste per me è stata la città dove ho trovato cordialità, comprensione e con esse la mia pace».

Tuttavia la sua presenza è forte e scomoda soprattutto sul fronte politico. Si batte per una vera unità nazionale ed europea contro il particolarismo e i movimenti autonomisti, affrontando di petto temi scottanti quali i non facili rapporti tra triestini e friulani e tra italiani e slavi, ma sempre li inquadra nell'ottica europea, perché ritiene necessaria «la coscienza superiore di una italianità che deve essere concepita da europei e in funzione dell'Europa», poiché «l'Europa è il nostro futuro». In questo modo, Marin alimenta nei propri confronti anche quella «maldisposta corrente di pensiero» stigmatizzata da Crise recensendo, nel 1974 sul "Piccolo", il primo volume dei "Canti de l'Isola", l'Opera Omnia del poeta, curata da Edda Serra e pubblicata dalla Lint per la benemerita Cassa di Risparmio di Trieste, di cui lo stesso Gregori è stato alto funzionario. Quella di Biagio Marin è una voce che si leva sempre alta e fuori del coro. Basti citare l'episodio del 1978, quando al Ridotto del Teatro Verdi, inaugurando l'anno sociale del Cca, di cui è stato appena nominato presidente onorario, tiene un discorso che suscita le ire della Lista per Trieste, allora alla guida del Comune, in cui profetizza tra l'altro: «Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, ma anche di avere il coraggio di dircela. In che cosa consiste la triestinità? Io penso che Trieste non può e non deve morire. Il pericolo è comunque molto grave. Certo dobbiamo sperare in un'Europa più pura, dobbiamo sperare che Trieste divenga nuovamente un grande porto dell'Europa, ma in attesa di questo dobbiamo pur resistere, dobbiamo pur vivere e anche questo è un problema di cultura, che non è solo letteraria, ma anche economica, politica, civile».

Anche per comprendere meglio il rapporto del poeta con Trieste (ma non solo) sarebbe utile avere in mano i tanti Diari ancora inediti del poeta, la cui pubblicazione si è arenata ai quaderni dei primi anni Cinquanta. E sono una testimonianza autobiografica e di pensiero senza la quale non si può tracciare un profilo a tutto tondo di Biagio Marin, con tutte le sue sfaccettature e contraddizioni. Il ritratto di un intellettuale che «incarna la grande tradizione di Trieste e rappresenta il legame con quella generazione che sognava di vivere una nuova aurora e visse invece il tramonto di un secolare ordine di civiltà», come disse Claudio Magris il 28 giugno di trent'anni fa, quando al poeta novantaquattrenne fu conferita la cittadinanza onoraria di Trieste.

Asburgicamente previdente, il 22 aprile 1972 Biaseto aggiorna sul diario le sue ultime volontà. E al settimo punto precisa: «Sulla mia fossa, o magari a capo della mia fossa, si ponga un cippo come quelli romani, in pietra del Carso con sopra incise le seguenti parole: "Qui le ceneri/ di Biagio Marin/ poeta di Grado/ e cittadino di Trieste/ 1891-19..."». Marin caro a Trieste? Forse il titolo più giusto era "Trieste cara a Marin".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo