Riposa sotto una tenda di marmo a Londra il nomade che visse e morì a Trieste

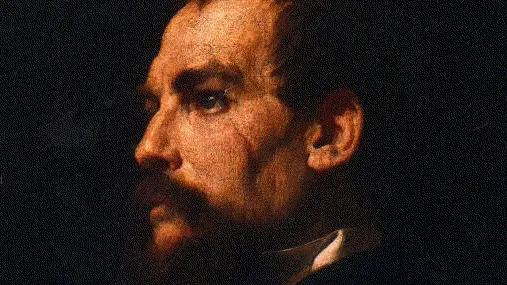

TRIESTE Quale altra città al mondo avrebbe potuto offrire migliore asilo al Capitano Burton se non Trieste, porta verso l’Oriente, città di esuli, crocevia di culture e lingue diverse? Richard Francis Burton (Torquay 1821-Trieste 1890) soldato, arabista, etnografo, poliglotta, esploratore, campione di scherma, antropologo, sessuologo, archeologo, poeta, traduttore e cercatore d’oro approdò a Trieste il 6 dicembre del 1872, in qualità di console generale di Sua Maestà Britannica, con la moglie Isabel Arundell. Era un imponente uomo di mezza età, il cupo volto era sfigurato da una cicatrice: in Somalia una lancia gli aveva trapassato le guance. Era in grado di parlare ventinove lingue, aveva visto gran parte del mondo: l’Europa, l’India, l’Arabia, le Americhe, l’Africa, la Crimea e l’Islanda. Quando arrivò a Trieste aveva già pubblicato i resoconti dei suoi spettacolari viaggi, in particolare quello alla Mecca travestito da pellegrino mussulmano o quelli nell’Africa Nera alla ricerca delle fonti del Nilo. In realtà Burton a Trieste era stato mandato in punizione, dopo aver creato problemi a Damasco sia col governo turco che con le comunità ebraiche, cristiane e musulmane siriane. Per l’eterno nomade, Trieste si rivelò un porto sicuro che gli permise di dedicarsi alle grandi opere per cui è ricordato, come la traduzione del Kamasutra e dei racconti delle Mille e una notte.

La vita dei Burton a Trieste è descritta in The Life of Captain Sir R. F. Burton, la “mito-biografia” che Isabel Arundell dedicò al marito. Il secondo volume fornisce una dettagliata ricostruzione dei diciotto anni che la coppia trascorse a Trieste fino alla morte di Richard nel 1890. Dopo una prima sistemazione all’Hotel de la Ville, sulle Rive, la coppia occupò un appartamento di ventisette stanze, all’ultimo piano del palazzo che si trova su piazza della Libertà tra via Ghega e via Cellini. Nel 1883 si trasferirono alla Villa Gossleth (Villa Economo) in largo Promontorio, che aveva un ampio giardino e dove trovarono pace la biblioteca e tutti cimeli dei loro viaggi. Richard aveva anche un pied-à-terre a Opicina, alla Locanda Daneu (Hotel all’Obelisco). Burton amava inoltre percorrere il Carso in cerca d’antiche iscrizioni e Castellieri e visitò in più occasioni l’Istria e la Dalmazia pubblicando le sue scoperte nelle riviste dell’Antropological Society di Londra. Nel 1876 partecipò a una spedizione per l’inaugurazione del faro sulla sperduta isola di Pelagosa assieme a De Marchesetti; oltre a lui, a Trieste, Burton aveva moltissimi amici, come il barone de Pino-Friedenthal, il barone Emilio de Morpurgo e famiglia, Attilio Hortis, i principi Torre e Tasso, i Sartoris e i Serravallo. I Burton mangiavano sempre fuori, d’inverno all’Hotel de La Ville e nella bella stagione in osterie con giardino. Meta preferita era San Bartolomeo, oltre Muggia, in località Lazzaretto, che raggiungevano via mare. I piatti preferiti da Richard erano il risotto, i ravioli, la polenta, il baccalà, i “capuzi garbi” ma soprattutto il maialino da latte arrosto con salsa di mele. Richard e Isabel nuotavano, si esercitavano nella scherma e andavano a vedere qualche nuova opera lirica al Teatro Comunale. Rimasero però scioccati dalla violenza della Bora, che più volte li spaventò seriamente. Come si sarà intuito, Burton non era interessato all’attività consolare, e lasciava sbrigare il lavoro al vice-console E.W. Brock devolvendogli parte del proprio stipendio. Così approfittò per tornare in Africa e in India, andare spesso a Londra e per spostarsi in Europa alla ricerca di località termali. Nel 1884, quando la salute iniziò a creare problemi, Burton capì ch’era arrivato il momento di tradurre dall’arabo le mille e una storia di Sherazad, che aveva amato e ascoltate nel deserto, di notte, sotto le tende dei beduini: storie di pesci parlanti, lampade meravigliose, eunuchi e cavalli alati. Sarebbe stata la prima versione integrale, non censurata e annotata delle Mille e una notte. Un’impresa straordinaria, tanto che nel 1886 la regina Vittoria gli conferì il titolo di cavaliere. Burton era un uomo dal carattere ombroso, tendente alla depressione. Amava scandalizzare, ma finì per vivere un pudibondo ménage matrimoniale vittoriano. Il rapporto tra l’ateo Richard e la cattolica Isabel fu, per loro ammissione, simile a un legame tra fratello e sorella. E ognuno dormiva nel proprio letto.

Le acque termali, che aveva scoperto anche a Monfalcone, non danno però eterna giovinezza e presto Burton fu costretto ad avere un medico “al seguito”. Morì a 69 anni, nella notte del 19 ottobre 1890 mentre stava lavorando agli ultimi capitoli di The Scented Garden dedicati alla pederastia.

Ormai indifeso, Isabel gli potè far impartire l’estrema unzione e organizzò un affollato funerale cattolico. L’orazione funebre fu letta da Attilio Hortis. Il feretro fu “parcheggiato” nella camera ardente del cimitero evangelico in attesa del rimpatrio.

Il capitano Richard F. Burton, che odiò per tutta la vita la chiesa e le sue istituzioni, giace ora accanto alla moglie nel cimitero cattolico di Mortlake, a sud di Londra, in un mausoleo di marmo, eretto su disegno di Isabel, che – come aveva desiderato Richard – riproduce la forma delle tende dei beduini del deserto. Prima di lasciare Trieste, Isabel bruciò le carte e i manoscritti del marito che avrebbero potuto risvegliare “il gusto per l’osceno”, salvò dal rogo i diari, che usò per scriverne la biografia. Poi bruciò anche quelli. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo