Sarajevo è ancora l’epicentro di possibili catastrofi umane

di GIGI RIVA

Un secolo fa a Sarajevo governava l’Austria-Ungheria, i serbi anelavano all’indipendenza e uno di loro, un diciannovenne panslavista, Gavrilo Princip, nell’anniversario della “gloriosa sconfitta” di Kosovo Polje contro i turchi (28 giugno 1389), ammazzò l’arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia: il pretesto per la Grande guerra.

Oggi a Sarajevo governano i bosgnacchi (musulmani di Bosnia) i serbi rimasti nella capitale sono diecimila (contro i 160 mila del 1991, poco prima del terzo conflitto del Novecento), una larga fetta di loro anela a riunirsi alla madre patria, Belgrado, e il loro leader Milorad Dodik minaccia costantemente un referendum secessionista.

Basterebbe questa plastica fotografia di ieri e oggi per rimarcare come, persino nell’epicentro del vulcano e pur nelle ovvie differenze d’epoca (i paragoni sono tutti zoppi), cent’anni per certi aspetti sono passati invano. Sarajevo sta sempre adagiata su una delicata faglia sismica di possibili catastrofi umane.

Un’area di influenze contese dove si scaricano tutte le tensioni geostrategiche, dove entrano in collisione mondi, imperi nascenti e imperi risorgenti.

Non per caso Radoslav Gacinovic, pronipote di Vladimir Gacinovic, fondatore e ideologo di “Mlada Bosna” (La Giovane Bosnia), l’organizzazione di cui faceva parte Princip, rimarca come oggi sia la Turchia «ad avere gli influssi più forti»: un rientro da potenza economica, dopo che fu cacciata dai Balcani poco prima della Guerra per cui si definì l’appellativo di “mondiale”.

Lo sparo di Gavrilo risuona ancora, una lunga eco che penetra negli Anni Duemila e colpisce una regione d’Europa dove la storia è eterno presente senza soluzioni di continuità. E le celebrazioni dell’anniversario tondo diventano motivo di divisione, occasione di dispute furibonde che non alludono al passato ma sono politica attuale. La figura di Princip si sovrappone, per i bosgnacchi, a quella degli aggressori che tra il 1992 e il 1995 assediarono e bombardarono la città.

Costretti dalla portata internazionale della ricorrenza, aprono sì un museo sul luogo dell’eccidio, ma pongono una targa con la seguente scritta: «Da qui il 28 giugno 1914 Gavrilo Princip ha assassinato l’erede al trono D’Austria e la moglie». Quando quella di epoca jugoslava, rimossa, esaltava l’attentato come espressione della «protesta popolare contro la tirannia».

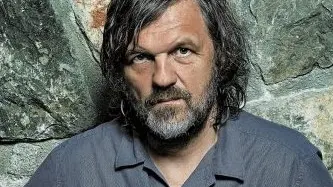

Un terrorista, insomma, nei libri di scuola dei ragazzi musulmani. Un eroe sui testi per i serbi. Il regista due volte Palma d’oro a Cannes e Leone d’oro a Venezia Emir Kusturica, nato musulmano, battezzatosi da adulto ortodosso col nome “Nemanja”, gli dedica un monumento e uno spettacolo teatrale e si fa promotore delle contromanifestazioni in quella Visegrad dove è ambientato “Il Ponte sulla Drina” del Premio Nobel Ivo Andric, scelto come campione di uno jugoslavismo a forte componente serbista.

Una statua in onore dell’omicida viene eretta nella Sarajevo orientale, cioé nei quartieri serbi, mentre l’altra Sarajevo osserva stupefatta l’andirivieni di autorità arrivate a rimarcare l’evento e si chiede se ce ne fosse bisogno, se non sia un caso eclatante di “cinismo” per usare il termine di Zlatko Dizdarevic, già direttore di “Oslobodjenje” il quotidiano che fu pubblicato tutti i giorni dell’ultimo conflitto nonostante le incredibili e rocambolesche difficoltà, poi diplomatico in Croazia e in Medio Oriente.

“Cinismo” di un’Europa a cui Sarajevo sente profondamente di appartenere e da cui si sente abbandonata a un destino crudele. Toccava anche litigare su un episodio di cent’anni fa in un Paese che si regge su un’architettura costituzionale mostruosa e traballante (frutto dell’accordo di Dayton del 1995), diviso in due entità che non riescono ad avere osmosi, sempre sull’orlo di secessioni minacciate (non solo da parte serba, anche i croati di Erzegovina hanno l’unificazione con Zagabria nel loro libro dei sogni).

E senza il conforto di un’esistenza almeno dignitosa se l’economia arranca, col 40 per cento delle famiglie che sostiene di aver bisogno degli aiuti per vivere, una disoccupazione giovanile che viaggia verso il 50 per cento, un budget che si regge sugli aiuti internazionali ed è inghiottito per la sua metà da un apparato amministrativo famelico, pletorico e ridicolo ( 140 ministri, 800 parlamentari!).

Sarajevo avrebbe altre incombenze. Dovrebbe una risposta ai suoi figli che, stanchi di contrapposizioni etniche, vorrebbero finalmente immaginarsi un futuro e scendono in piazza tutti assieme, senza distinzioni, per rivendicare che sono loro la continuità di quella città dalla meravigliosa anima tollerante e cosmopolita, per tanti intervalli di epoche un’eccezione nel cuore dei Balcani nazionalisti.

Ma alla fine sempre presa per i capelli, risucchiata e ancorata alla maledizione dello sparo di Princip: simbolicamente il segno di una rottura che si perpetua anche contro la volontà di oblio per poter guardare avanti.

Sostiene il grande Tzvetan Todorov che i popoli si costruiscono un progetto non tanto sulla memoria ma su quanto riescono a dimenticare degli orrori e degli errori del passato.

Non così qui, almeno non ancora. Non dove l’Europa è incapace di assumersi una responsabilità verso una parte di se stessa.

Lascia un impotente Alto Rappresentante (ironia della sorte è austriaco, come il governatore di un secolo fa, si chiama Valentin Inzko) a gestire una catastrofe quotidiana senza uno straccio di strategia e permette che quel vuoto di iniziativa politica sia colmato da altre potenze desiderose di espansione.

Sorgono edifici “neo ottomani”, i Paesi del Golfo finanziano l’apertura di centri culturali e moschee. Mentre sul versante opposto la Russia riannoda relazioni in nome di una mai disciolta fratellanza panslavista. Il secolo, con grande esibizione di fanfare, torna oggi sul luogo del suo delitto.

Avrebbe voglia di gridare il classico “mai più”. Ma sembrano davvero passati invano cent’anni e tre guerre.

Riproduzione riservata © Il Piccolo