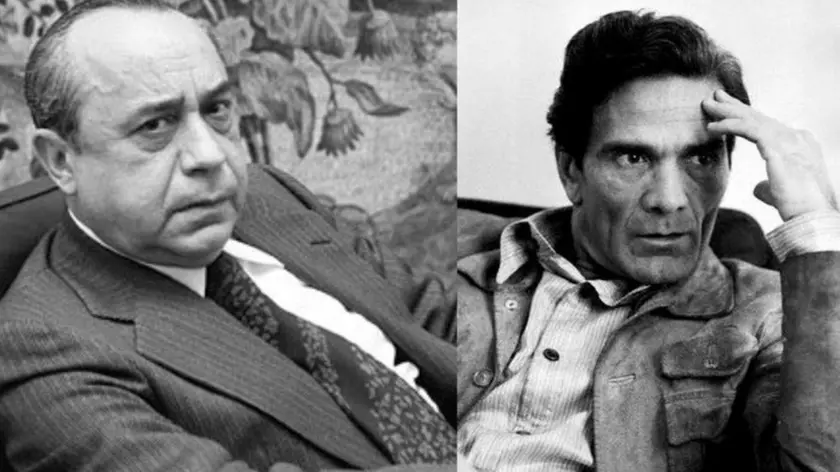

Sciascia e Pasolini storia degli ultimi eretici e di un’amicizia corsara

l’intervista

«Io ero – e lo dico senza vantarmene, dolorosamente – la sola persona con cui lui potesse veramente parlare. Negli ultimi anni abbiamo pensato le sesse cose, dette le stesse cose, sofferto e pagato per le stesse cose». Con queste parole Leonardo Sciascia commentava la scomparsa di Pier Paolo Pasolini, in seguito al brutale omicidio avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia. E ancora, pochi anni dopo, in una lunga intervista resa a Davide Lajolo dichiarerà: «Ho voluto molto bene a Pasolini e gli sono stato amico anche se, negli ultimi anni, ci siamo scritti e visti pochissimo. Quando è morto, e morto in quel modo, mi sono sentito straziato e solo, tanto più solo. Dicevamo quasi le stesse cose, ma io sommessamente. Da quando non c’è lui mi sono accorto, mi accorgo, di parlare più forte».

Due scrittori geograficamente e caratterialmente agli antipodi come Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini, hanno però avuto un dialogo a distanza nel corso degli anni e si sono interessati spesso degli stessi temi (uno su tutti: il terrorismo e le dinamiche della criminalità organizzata). Eppure sono anche marcate le differenze, pur nella comune concezione della letteratura come “impegno”.

Ne parliamo con Bruno Pischedda, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università Statale di Milano, che interverrà oggi a Casarsa della Delizia sul tema “Parlare a voce alta. Pasolini e Sciascia polemisti”. «Sciascia non condivide di Pasolini - spiega - il populismo prima entusiasta e poi luttuoso; resta per tanta parte al di qua di quella che potremmo chiamare la barriera di un idoleggiamento naturalista, secondo cui è lecito celebrare taluni aspetti arcaici del costume, con un ultimo e più contraddittorio comporsi di struggimento amoroso e abiura viscerale quando su una scena già accentuatamente idealizzata irrompe il mutamento. A lasciarlo freddo è in altri termini una vitalità straordinaria come quella di cui si rende interprete Pasolini, ma vocata buiamente (“inevitabilmente”, dice Sciascia nell’Affaire Moro) all’autodistruzione».

Discorda, Sciascia, nel giudizio da esprimere riguardo al referendum sul divorzio: «Per lo scrittore friulano - dice Pischedda - a tutto vantaggio dei ceti edonisti e medio borghesi suscitati dal nuovo potere permissivo, per quello siciliano un punto fermo a vantaggio della laicità italiana. Più drastica è poi la sua avversione al fronte cattolico, riformato o conservatore; e netta, senza attenuanti, la ripulsa per la strategia del Compromesso storico, alla quale Pasolini sembra ripensare in chiave possibilista nella tarda primavera del 1974, subito dopo la crisi energetica e il rischio di un crollo economico generalizzato».

Questi esempi suggeriscono un’altalena di consonanze e di sottaciute divaricazioni nel discorso civico formulato nel corso degli anni dai due intellettuali; ne deriva una tela di sintonie profonde, ma anche di cautele critiche. Pischedda sottolinea un dato significativo: «Nel quinquennio circa che va dalla metà degli anni settanta ai primi della decade seguente, vale a dire tra La scomparsa di Majorana, L’affaire Moro e i lavori della commissione parlamentare riguardo al rapimento e all’uccisione del presidente democristiano, Sciascia intensifica la disputa civile, e parla a voce più alta, rimediando in cuor suo, e forse forzando un carattere schivo, all’assenza di un mattatore-monitore di primo piano come Pasolini, del quale intende riprendere i modi della pubblica contesa e la missione interrotta».

Possiamo dunque mettere Pasolini e Sciascia l’uno accanto all’altro? «Certamente - risponde Pischedda -: l’elemento che li accomuna è la straordinaria passione civile. Ma non si tratta di un mero sodalizio a distanza, o di un ruolo che in Sciascia si rilancia e si rafforza con un’oltranza protagonistica dopo la scomparsa di Pasolini: si tratta semmai di un ricalco altamente personalizzato per quanto riguarda le funzioni pubbliche esercitate». Ciò a cui assistiamo sembra essere effettivamente un procedimento inverso: «Pasolini prende il patrimonio tradizionale del letterato e con energia centrifuga lo fa reagire con la propria vita e con la propria esperienza personale, mettendo sempre se stesso al centro del discorso pubblico anche in termini molto idiosincratici. Negli Scritti corsari dice di aver capito alcune cose della società italiana di quegli anni attraverso il proprio corpo: attraverso cioè la propria libido, il proprio erotismo, dunque qualcosa di estremamente intimo e soggettivo. Sciascia si attesta più tradizionalmente su una strategia centripeta, che ribadisce continuamente la centralità della parola e della tradizione letteraria per attingere alla verità storica e sociale del presente. Il suo atteggiamento è più quello dell’intellettuale illuminista, che cerca di utilizzare una lucida razionalità più che il sentimento, l’istinto e l’esperienza soggettiva come punto di partenza per un ragionamento più ampio e generale, come fa invece Pasolini». Tuttavia, e su questo non ci sono dubbi, entrambi hanno avuto un impatto salutare presso il pubblico italiano, di cui per un periodo cruciale hanno promos-so l’autocoscienza. «Però - specifica Pischedda - non nel senso di uno stringente parallelismo: le mentalità e le attitudini profonde dei due erano molto diverse e, fortunatamente, originali». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo