Sessant’anni fa nasceva la didattica a distanza Dalla tv il maestro Manzi insegnava all’Italia

il personaggio

Ormai da diverse settimane, causa l'emergenza sanitaria coronavirus, la didattica a distanza è una realtà sempre più presente e diffusa su tutto il terriotrio nazionale. Agli insegnanti va dato atto di aver risposto con senso di responsabilità, e in molti casi con generosità, a questa sfida: anche quelli che erano meno esperti nelle nuove tecnologie si sono attrezzati molto in fretta. I lettori più maturi ricorderanno però che l'idea di insegnare tramite i media, in particolare la televisione, non è nuova. In Italia la didattica a distanza è stata infatti "inventata" ben 60 anni fa da un personaggio singolare e originale, il maestro Alberto Manzi (1924-1997).

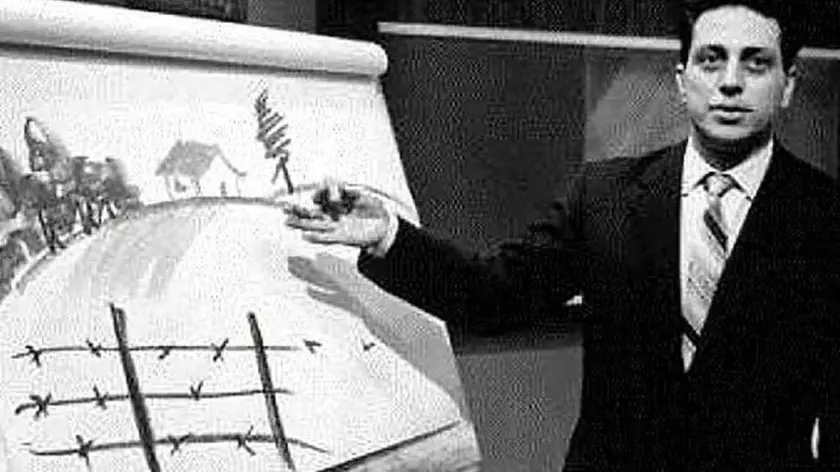

È il 1960 quando la Rai comincia a trasmettere un ciclo di trasmissioni che andranno avanti fino al '68: “Non è mai troppo tardi”. Con questo fortunato format televisivo, Manzi è stato il primo a creare, per così dire, un'"aula virtuale", diventando il simpatico "maestro degli italiani". Scopo del programma era quello di insegnare a leggere e a scrivere ai nostri connazionali ancora analfabeti. Furono moltissimi gli italiani che conseguirono la licenza elementare grazie a queste lezioni televisive, in cui il conduttore, munito di lavagna di ardesia e gessetti, spiegava la grammatica e i rudimenti delle altre discipline a uno sparuto gruppetto di studenti, molti dei quali già molto anziani. Chi per la povertà, le guerre o le varie situazioni di svantaggio sociale non ci era riuscito prima, ora aveva una chance di raggiungere il sospirato traguardo.

La trasmissione era nata da un'idea del pedagogista cattolico Nazzareno Padellaro, allora direttore generale del Ministero della Pubblica istruzione. Il progetto non si limitava alla trasmissione delle lezioni, ma prevedeva che la messa in onda del programma fosse accompagnata sul territorio nazionale dalla presenza di oltre duemila "punti di ascolto televisivo", in ciascuno dei quali un insegnante fisicamente presente avrebbe seguito la trasmissione con gli allievi, con i quali avrebbe poi svolto tutta una serie di attività di consolidamento.

L’idea alla base di questa capillare organizzazione era quella di superare la concezione della didattica televisiva come "messa in scena", davanti a un pubblico remoto, di una situazione fittizia del tipo "insegnante più classe". Fondamentale era invece l'idea dell'interazione: sarebbe stato lo stesso "pubblico" a diventare la "classe". Perciò era importante trovare una persona capace non tanto di recitare la parte dell'insegnante di fronte alle telecamere, quanto di mettere a frutto le potenzialità del mezzo televisivo a fini didattici.

Questa persona fu individuata in Alberto Manzi. E si può dire che la fortuna della trasmissione dipese in larga parte dalle sue capacità e dal suo carisma. Nel 2014 una miniserie televisiva per la regia di Giacomo Campiotti - con lo stesso titolo della trasmissione da lui condotta, “Non è mai troppo tardi” - ha fatto conoscere anche ai più giovani la figura di Alberto Manzi (interpretato nella fiction da Claudio Santamaria).

Se gran parte della notorietà di Manzi è legata all'impegno televisivo, in realtà nella sua biografia ci sono molte altre cose degne di nota. Manzi è stato anche un prolifico autore di testi scolastici e di divulgazione scientifica, oltre che di romanzi, tra il realistico e il fiabesco, spesso dedicati ai ragazzi ma senza atteggiamenti didascalici, come “Grogh, storia di un castoro” (1952), “Orzowei” (1955), “La luna nelle baracche” (1974). Fondamentale il suo impegno a favore degli ultimi: per molti anni ha lavorato in Sudamerica per l'alfabetizzazione degli indios. Peraltro ha sempre continuato a insegnare a scuola, l’Istituto "Fratelli Bandiera" di Roma, dove è rimasto sino al pensionamento.

Amatissimo dai suoi allievi, è stato anche molto insofferente nei confronti della crescente burocratizzazione della scuola italiana.

Nel 1977 veniva imposta ai maestri elementari la compilazione di una scheda di valutazione degli alunni, in cui dovevano essere riportate osservazioni sistematiche realtive ai livelli di maturazione raggiunti: osservazioni non limitate al profitto scolastico, ma estese a ogni manifestazione della loro personalità. Manzi si rifiutò di compilare queste schede e fu per questo sospeso per due mesi dall’incarico.

Gli echi di tale provvedimento disciplinare giunsero fino all'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, al quale i genitori degli alunni di Manzi avevano inviato una petizione per difendere l'operato del maestro.

«Non è mio dovere», affermò Manzi in quei giorni in un'intervista, «parlare della vita del ragazzo, della sua partecipazione individuale alla vita della scuola; non è mio dovere dare un giudizio relativo al comportamento psicologico dell’alunno». Obbligato in seguito a piegarsi alle richieste del Ministero, Alberto Manzi vergò sulle famigerate schede questo laconico giudizio: «L’allievo fa quel che può e quel che non può non fa». Anche oggi, in fondo, è così: nella scuola in presenza, come in quella a distanza. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo