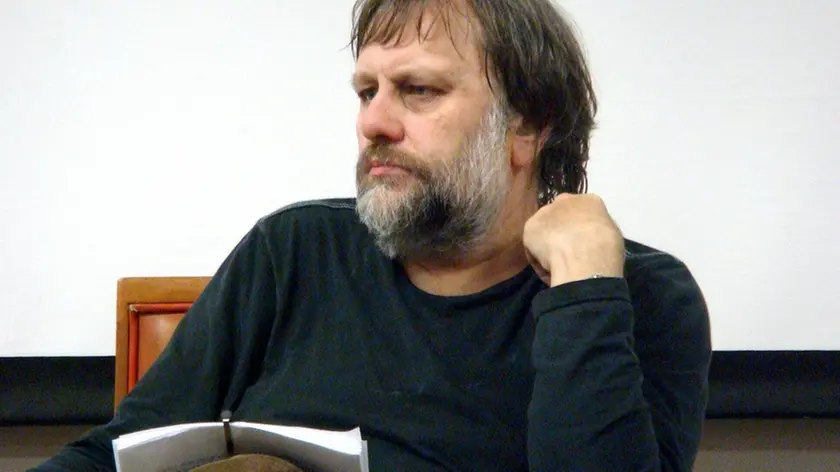

Slavoj Žižek: «Il coronavirus è come il divorzio prima c’è la rabbia poi arriva la depressione»

la recensione

Si intitola “Virus. Catastrofe e solidarietà” il saggio di Slavoj Žižek (Ponte alle Grazie, pagg. 79, ebook euro 4,99) e raccoglie alcune riflessioni del filosofo in tempo di pandemia. Che cosa sia il virus di per sé non è questione che all’autore possa interessare, anche perché un occhio attento capisce che il virus, su un sistema ecologico e di mercato portato alla deriva, il virus appunto potremmo essere noi. Ma di fatto questa è solo una metafora, Žižek lo dice bene, la natura in fondo fa quello che vuole e (anche) del tutto casualmente, niente retropensieri e complotti, e forse la casualità è la cosa più difficile da accettare. Il filosofo, sul Covid-19, affronta altri fenomeni. Fenomeni sociali, politici con il solito sguardo che affonda su molteplici prospettive, fregandosene di essere “politicamente corretto”. Anche perché – come esamina in questo stesso saggio – il politicamente corretto nasconde parecchi paradossi etici.

Nel frattempo individua un codice emotivo in cui incasellare le reazioni all’epidemia. Lo trova nel modello di Elisabeth Kübler-Ross, ovvero le cinque fasi di chi scopre di avere una malattia terminale: la negazione (ci si rifiuta di accettare il fatto); la rabbia (che scoppia quando non si può più negare il fatto: «perché proprio a me?»); la negoziazione (la speranza che il fatto possa essere posticipato o ridotto: «che almeno viva abbastanza da vedere i miei figli laureati»); la depressione (disinvestimento libidico: «presto morirò, allora perché mai dovrebbe interessarmi qualcosa?») e infine l’accettazione («non posso combatterla, potrei pure prepararmi»). Kübler-Ross estende poi queste fasi a qualunque forma catastrofica di perdita: perdita del lavoro, morte di una persona amata, divorzio, tossicodipendenza.

È possibile distinguere le stesse cinque fasi in ogni congiuntura che ponga la società di fronte a una qualche rottura traumatica, dice Žižek: prendiamo la minaccia della catastrofe ecologica, oppure quella del controllo digitale o di chi ha subito il trauma della presidenza di Trump. Allo stesso modo il modello si applica anche per le reazioni al coronavirus: «anzitutto c’è stata la negazione (non sta succedendo niente di grave…); poi è subentrata la rabbia (di solito sotto forma di razzismo o anti-statalismo); segue allora la negoziazione (va bene, si contano alcune vittime, ma possiamo limitare i danni…); se però non funziona, insorge la depressione (non ci prendiamo in giro, siamo tutti spacciati)... Ma che forma potrebbe assumere in questo caso l’accettazione?».

In generale la cosa che balza agli occhi è che per quanto spettacolari possano essere gli edifici spirituali del genere umano, una stupida contingenza naturale come un virus o un asteroide può decretarne la fine. Ma ciò che il libro esamina, non senza energiche destrutturazioni del pensiero comune, è che il primo passo verso tale accettazione dovrebbe essere instaurare un minimo di fiducia tra il potere dello Stato e la popolazione.

Certo la Cina è in un doppio mirino, perché è vero, questa fiducia non c’è stata, ma è anche vero che «la Cina ha saputo mettere in quarantena decine di milioni di persone, e dovremmo solo provare a figurarci un’epidemia delle stesse proporzioni negli Stati Uniti – lo Stato saprebbe imporre le stesse misure? Migliaia di libertari armati combatterebbero pur di scappare, spinti dal sospetto che la quarantena sia un complotto dello Stato…».

Sta di fatto che è difficile separare la libertà di parola “buona” dalle voci cattive: «Quando le voci critiche si lamentano che “la verità sarà sempre trattata come una diceria” dalle autorità cinesi, si dovrebbe aggiungere che i mezzi d’informazione ufficiali e il vasto ambito delle notizie dal mondo digitale sono già pieni di voci infondate». E fa diversi esempi, tra cui quello di una delle principali reti televisive russe, Channel One, che ogni giorno dedica una rubrica alle teorie complottiste sul coronavirus.

Ma appunto, Žižek insiste, è necessaria una rinnovata fiducia tra potere e popolo e soprattutto una cooperazione internazionale, senza la quale non ci sarà salvezza. Sarebbe ora di «abbandonare ogni nostalgia per il vecchio comunismo del XX secolo e inventarci nuove forme di attività comunitarie». Insomma nuovi muri e altre quarantene non risolveranno il problema, giacché «servono solidarietà e una risposta coordinata su scala globale, una nuova forma di quello che un tempo veniva chiamato comunismo».

Il problema, dice, non è che il governo crei un stato d’eccezione, la questione è se tutte queste normative siano sufficienti per contenere il contagio. E si inoltra poi in disquisizioni più speculative e, triangolando i nomi di Dawkins, Tolstoj, Dennet, immagina il cervello umano come un organo infettato dal linguaggio, qualcosa di simile a un virus che trasforma l’uomo in «un veicolo vuoto e passivo infetto da elementi culturali che, connotati da una carica emotiva, come bacilli contagiosi si diffondono da un soggetto a un altro». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo