Sull’arca di Noè di Saba gli animali di carta soffrono come gli uomini

L’analisi

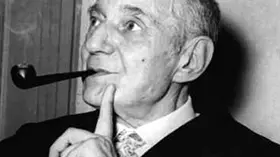

Cani, capre, agnelli, maiali, merli, pollastre, passari, canarini: sono soltanto alcune delle specie animali presenti nell'opera di Umberto Saba, sia in versi che in prosa. In molti ricorderanno alcune celebri poesie del Canzoniere, in cui gli animali ricoprono un ruolo fondamentale. Per esempio la memorabile lirica A mia moglie, una sorta di manifesto della «poesia onesta» propugnata da Saba: una poesia che aderisce alla concreta realtà della vita, senza preziosismi e orpelli stilistici. Con termini di paragone legati a uno scenario domestico e attraverso toni di voluta ingenuità, l’autore intesse un singolare elogio dell’amata moglie Lina, paragonandola ai «sereni animali / che avvicinano a Dio». Un testo reso famoso proprio dalla stravaganza dei paragoni (con la «giovane», «bianca pollastra», le «gallinelle», la «gravida / giovenca», la «lunga / cagna», la «pavida / coniglia», la «rondine / che torna in primavera», la «provvida / formica»), che il poeta introduce per parlare della moglie.

Di norma, l’accostamento di una donna a una gallina o a una mucca non viene percepito in senso positivo, e in effetti Lina, a quanto ci racconta l’autore, non fu all’inizio entusiasta di questo componimento: «Era invece rimasta male, molto male; mancò poco che litigasse con me. Ma è anche vero che poca fatica durai a persuaderla che nessuna offesa ne veniva alla sua persona, che era “la mia più bella poesia”, e che “la dovevo a lei”». In realtà, la comparazione con gli animali rappresenta un elogio sentito e commosso della moglie.

Alla base di queste inconsuete similitudini, infatti, c’è un’idea precisa: la natura è una, e la sostanza dell’esistenza è la medesima per tutti gli esseri viventi, ugualmente provati dalla sofferenza. Grazie alla semplicità e alla nudità della loro esistenza, gli animali – che il poeta contempla stupito come un fanciullo – sono in grado di avvicinarci a Dio molto più degli esseri umani, costretti all’ipocrisia e alla finzione dalle esigenze della convivenza civile.

Si tratta di una concezione religiosa della natura che avvicina la poesia di Saba al Cantico delle creature di San Francesco e ad alcune pagine della Bibbia. In molti luoghi dell’Antico Testamento gli animali sono considerati simili agli esseri umani e perciò collocati sul loro stesso piano di fronte a Dio: «Ecco, l’ippopotamo che io ho creato al pari di te, si nutre di erba come il bue. Esso è la prima delle opere di Dio» (Giobbe, 40, 15; 19); «Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa: come muoiono queste, così muoiono quelli; c’è un solo soffio vitale per tutti. L’uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo: tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna» (Ecclesiaste, 3, 19-20). Definiti da Saba «sereni», in quanto estranei alle inquietudini e alle complicazioni che la ragione determina nell’umano, gli animali «avvicinano a Dio» perché, nella loro semplice istintività, sono più prossimi alla fonte della vita, cioè, appunto, alla divinità; attraverso di loro, l’essere umano può entrare in contatto con essa.

Non è un caso che un recente studio di Marzia Minutelli sulla presenza degli animali nell'opera sabiana si intitoli L'arca di Saba (Olschki, pp. 340, euro 29,00). L'immagine dell'arca è difatti tutta biblica: e sappiamo quanto il background ebraico e scritturistico sia stato fondamentale per il poeta triestino. Stupisce che vista la centralità del tema nella produzione di Saba finora non fosse mai stato condotto uno studio organico e sistematico su questo argomento, carenza che la studiosa denuncia e che ora va egregiamente a colmare, soffermandosi anche su testi meno noti dell'autore. Il quale del resto, nella lirica Tutto il mondo, ammoniva: «Chi può rider di me, di me che immerso / nello studio mi godo del pollaio?». Tanto più che - attraverso questa approfondita indagine critica sugli animali "di carta" di Saba - il libro di Marzia Minutelli illumina, passando dal particolare al generale, aspetti e questioni ben più vaste dell'opera dell'autore triestino: la celebrazione del quotidiano, il mito del regresso all'infanzia, il senso di religiosa adesione alla realtà della vita. Sono molti i testi di Saba in cui gli animali la fanno da protagonisti. Si ricordi la poesia “La capra”: alla vista di questo animale, solo su un prato, legato e sotto la pioggia, il poeta rimane dapprima indifferente; il belato lamentoso gli suggerisce anzi una scherzosa imitazione («io risposi, prima / per celia»). Ma subito dopo quel suono gli si rivela identico a quello di un qualsiasi altro essere vivente che soffre – incluso l’essere umano – e comprende che il dolore, proprio o altrui, degli animali o delle persone, merita sempre la medesima pietà. Il poeta coglie quindi tra sé e la capra un legame determinato dalla sofferenza che affratella tutte le creature.

Questo è il messaggio più originale della lezione di Saba: il senso di una comune appartenenza - uomini e animali - alla vita, al mondo, al creato. Con Saba gli animali - scrive l'autrice - «nella provincia, snobistica e zoofoba se altre mai, delle patrie lettere si vedono finalmente riconoscere paritario diritto di cittadinanza con l'"animale uomo" appunto in ragione del loro specifico statuto ontologico, in quanto, cioè, detentori di un'originaria purezza illesa dalla storia». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo