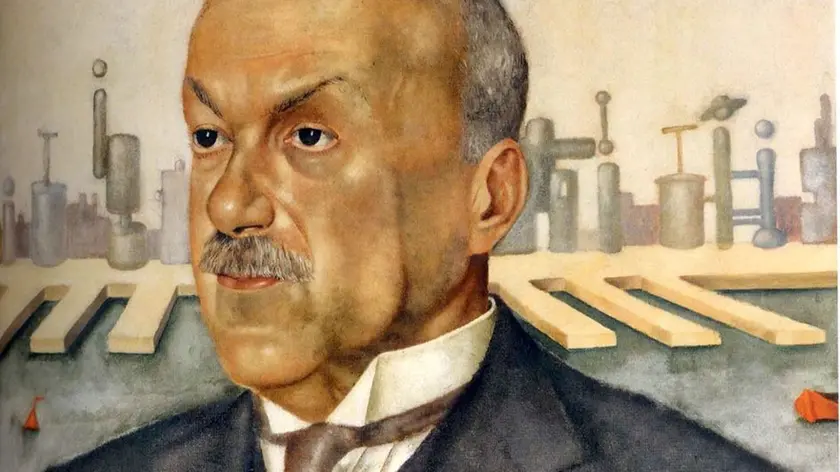

Svevo nel romanzo italiano storia di una malattia che non voleva guarire

la recensione

Per una storia della narrativa contemporanea non solo non è possibile prescindere dal nome Italo Svevo, ma si può affermare che lo scrittore triestino vi occupi un posto centrale. Tre opere tutte recentemente pubblicate da Carocci testimoniano come Svevo vada collocato al centro di una ricostruzione critica delle vicende del romanzo novecentesco.

La prima è un’opera collettanea dal titolo “Il romanzo in Italia”, curata da Giancarlo Alfano e Francesco de Cristofaro in quattro densi tomi, che racconta la storia della forma principe della modernità letteraria, il romanzo appunto, affrontando i temi e le questioni che ne hanno accompagnato l’affermazione nel nostro Paese, in particolare negli ultimi due secoli. Il saggio dedicato a Svevo è dovuto alla penna di Nunzia Palmieri, che si sofferma sul capolavoro dello scrittore, “La coscienza di Zeno”, forse il romanzo italiano che più di ogni altro rappresenta la crisi di certezze e di valori tipica dei primi decenni del Novecento. Il suo protagonista è un testimone esemplare della dissoluzione dei fondamenti filosofici su cui si era basata la civiltà borghese del secolo precedente: intossicato dal fumo, debole e suggestionabile, soffre in realtà di un male tutto interiore, di una sorta di patologia della volontà che tenta di vincere ripercorrendo le pieghe oscure dell’inconscio. Il romanzo è il racconto, scrive la studiosa, «di un uomo in cerca della guarigione da una malattia che non riesce a definire e di cui non conosce le cause».

La seconda opera cui accennavamo è una monografia di Matteo Palumbo intitolata “Il romanzo italiano da Foscolo a Svevo”. Qui Svevo appare il nome terminale di un’evoluzione della forma romanzo, dei suoi contenuti, della struttura e dell’ideologia che dal primo Ottocento arriva al primo Novecento. La parte su Svevo occupa, di fatto, quasi la metà del volume, interrogandosi sulle origini della scrittura sveviana, sulle sue fonti, su possibili e plausibili “interferenze” tra Svevo e Pirandello. Un rapporto, questo tra i due grandi scrittori, ricavabile però – sostiene Palumbo – soltanto «attraverso segnali indiretti», che lo studioso si incarica di scoprire. Palumbo sintetizza così il messaggio sveviano: «Pretendere di guarire è un’illusione. Per un verso la malattia nasce con lo sviluppo della vita individuale; per un altro si intreccia al destino collettivo dell’umanità, annidandosi nelle remote fondamenta del suo progresso».

Parlando di Svevo, infine, non si può non trattare di psicanalisi. A questo proposito segnaliamo il volume di Giancarlo Alfano e Carmelo Colangelo dal titolo “Il testo del desiderio”. Letteratura e psicanalisi, che affronta la questione dei rapporti tra queste due discipline su un piano teorico e storico. Senza dubbio Svevo è stato uno dei primi scrittori italiani a essersi avvicinato alla psicanalisi (comincia nel 1908 a leggere gli scritti di Freud) e si è molto discusso su quanto lo scrittore ne abbia assimilato i princìpi, ma si può essere d’accordo con il critico Mario Lavagetto quando scriveva che «stabilire quanto della teoria Svevo conoscesse di prima mano perde di importanza di fronte alla sua geniale capacità di sceneggiatore: all’astuzia con cui riesce ad ignorare o a dimenticare la psicoanalisi per rifonderla nel suo romanzo». Inserendosi nella corrente del romanzo d’analisi europeo, «che indaga con coraggio la malattia e la crisi che travolgono» le certezze dell’uomo moderno, l’opera letteraria di Svevo si addentra nella psicologia dei personaggi senza offrire rimedi o consolazione. Svevo non vuole riscattare gli individui dalle loro insicurezze, anzi, affila le armi della critica e dell’ironia. I lettori lo hanno ignorato a lungo, poco disposti a specchiarsi nelle sue pagine: esaminando se stesso, Svevo ha messo a nudo le contraddizioni e le mediocrità di ognuno di noi. Per questo è un grande classico e insieme uno scrittore straordinariamente attuale. –

Riproduzione riservata © Il Piccolo