Tullio Kezich, il “geniaccio” del cinema che riuscì a fare di Trieste la sua ispirazione

la ricorrenza

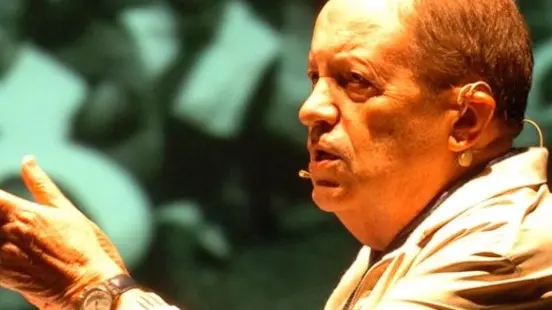

A dieci anni dalla sua scomparsa (17 agosto 2009), Tullio Kezich ci appare sempre più come un protagonista del mondo della cultura e dello spettacolo italiani della seconda metà del’900. Critico cinematografico, drammaturgo, sceneggiatore, scrittore, produttore, insomma genio (“geniaccio” avrebbe forse preferito) inesauribile in più campi – cinema, teatro, letteratura, televisione, radio, editoria – Kezich è stato “uomo di poliedrica attività”, come ha scritto il suo amico Claudio Magris, aggiungendo: “Tullio è tante cose”.

Pur essendo presto emigrato a Milano e poi a Roma, Kezich è stato un triestino per sempre. La città dove è nato e cresciuto fino ai 25 anni gli è sempre rimasta nel cuore come fonte di ispirazione umana e artistica, dai temi ricorrenti (Svevo, Strehler), ai ricordi con cui condiva le recensioni, fino all’uso del dialetto nei più svariati contesti della sua vita professionale. Come l’esortazione ad alta voce in sala, anche ai festival internazionali, quando la proiezione non si decideva a partire: “’Ndemo!”.

Kezich era nato il 17 settembre 1928, quattro giorni dopo la morte di Italo Svevo, in una casa ancora oggi anonima di viale XX Settembre al numero 13. Di fronte a quella, al numero 16, dove una targa del Comune e dell’Università ricorda che era nato Svevo. Tullio aveva scoperto lo scrittore solo nel dopoguerra trovando “La coscienza di Zeno” nella biblioteca del padre, l’avvocato Giovanni, ma non lo abbandonerà più. È stato Kezich a rivelare il teatro di Svevo, considerato non rappresentabile, con la televisiva “Burla riuscita” (1962) e con lo sceneggiato capolavoro “La coscienza di Zeno” (1964) con Alberto Lionello.

Fra gli scritti di Kezich c’è anche uno “Svevo e Zeno: vite parallele”. Come in un gioco di specchi, vi si può scorgere in un riflesso autobiografico – a partire dal segno del destino della casa natale – la vita parallela immaginata da Tullio accanto a quella di Svevo, dando dignità al teatro dello scrittore e ricercando una comune “triestinità” profonda. Ma ci sono state altre importanti “vite parallele” per Kezich. Quelle affettuose delle due mogli, Lalla e Alessandra Levantesi, entrambe letterate di vaglia. E quelle di alcuni amici speciali, di formidabili compagni di viaggio. Ne abbiamo scelti sette, come i personaggi sulla diligenza del suo adorato “Ombre rosse” di John Ford. Il primo è Callisto Cosulich, con cui ha condiviso gli esordi cinefili a Trieste (il cineclub al Cca nel 1947, la collaborazione 70 anni fa a “Cuori senza frontiere” di Zampa, girato nel 1949 sul Carso), nonché il successivo ruolo da protagonista nella critica cinematografica nazionale. Kezich & Cosulich sono stati nel dopoguerra il simbolo di una nuova generazione in questo campo, non proveniente dalla letteratura o dal teatro. In particolare, Kezich è stato il più autorevole e rispettato fra queste nuove voci, recensore per le maggiori testate ( “Panorama”, “Repubblica”, “Corriere”), e probabilmente il più letto per la scrittura sempre vivace, volutamente poco specialistica, appassionata, ricca di amori e odi, riferimenti e riflessioni, che ne faceva un esempio ante litteram di moderna e avvincente storytelling. E dopo Cosulich, il critico parmense Pietrino Bianchi, suo direttore a “Settimo giorno” e maestro riconosciuto, definito “diverso dagli scribi di cinema, un personaggio imbevuto di cultura”.

Un terzo compagno di viaggio fondamentale è stato Ermanno Olmi, con cui ha fondato a Milano nel 1961 la società “22 dicembre” producendo film dello stesso Olmi, Rossellini, Damiani, e i debutti della Wertmüller ed Eriprando Visconti. Per Olmi, Kezich inoltre ha sceneggiato da Joseph Roth “La leggenda del santo bevitore” (1988), Leone d’oro a Venezia. Un quarto personaggio è un altro triestino, Franco Giraldi. Con le sue regie, Giraldi corona un’attività ventennale di produttore di film d’autore per la Rai, attingendo a testi di autori triestini, da “La rosa rossa” di Quarantotti Gambini a “Un anno di scuola” di Giani Stuparich, e ancora Svevo col documentario “La città di Zeno”. Poi c’è stato Giorgio Strehler, con cui ha tentato invano la riduzione scritta dei “Mémoires” goldoniani. E poi Federico Fellini, di cui era grande amico dai tempi non sospetti de “Lo sceicco bianco”, suo biografo più autorevole, autore del diario dal mitico set de “La dolce vita”. E che aveva accompagnato a Trieste nel 1962 per cercare una “prosperosa venere” per “8 e 1/2”.

E c’è stato infine John Ford, maestro del suo genere prediletto, il western da lui battezzato “maggiorenne”, e autore del suo film più amato, “Ombre rosse”, visto “infinite volte” dopo la prima del 13 novembre 1940 al cinema Excelsior. Un film che gli è stato “di compagnia per tutta la vita”, caro anche per la simpatia di Ford per i perdenti. Come Thomas Mitchell, il medico alcolizzato e disprezzato con cui il giovane Kezich si identificava. Oppure Hatfield, il giocatore, che aveva regalato a Kezich la frase che lui avrebbe voluto pronunciare morendo: “Quando vedrete il giudice Greenfield, ditegli di suo figlio”. Una frase che racchiude il senso amaro e bellissimo di ricapitolazione di tutta un’esistenza, e che gli ricordava le parole in punto di morte di Svevo: “Figlioli, non è niente morire”. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo