Uno spazio “sotterraneo” in via Franca, e Cappella Underground divenne trendy

TRIESTE. “Trieste Settanta. Arte e sperimentazione”: a due passi dallo storico ’68 anche Trieste si apriva alle novità, testimoniate ora al Museo Revoltella da una variegata e interessante rassegna curata da Laura Carlini Fanfogna, direttore Servizio Musei e Biblioteche, e da Lorenzo Michelli.

Uno dei testimoni attivi di quel periodo fu Gianni Contessi che poi, sul fiorire degli anni Ottanta, lasciò la nostra città per trasferirsi a Milano e a Torino, nel cui ateneo è professore ordinario di Storia dell’arte contemporanea. È autore dei volumi “Umberto Nordio: architettura a Trieste 1926-1943”; “Il luogo dell’immagine. Scrittori, architetture, città, paesaggi”; “Il saggio, l’architettura e le arti”; “Scritture disegnate: arte, architettura e didattica da Piranesi a Ruskin”; “Sulle tracce della metropoli. Testi e scenari 1895-1930”; “Vite al limite. Giorgio Morandi, Aldo Rossi, Mark Rothko”; “Architetti-pittori e pittori-architetti da Giotto all’età contemporanea”; “Lo sguardo reticente. Vittorio Sereni critico d’arte”. Ha inoltre curato l’edizione di libri di Le Corbusier, Léger, Giulia Veronesi, Sereni, Fossati, Reszler, von Schlosser.

La mostra ricorda, attraverso i protagonisti di allora, alcune vive realtà di quel mitico decennio, quali le Gallerie Tommaseo e La Cavana, il gruppo di Arte Viva, il Gruppo78 e la Cappella Underground. E fu proprio all’interno della Cappella, spazio “sotterraneo” situato all’epoca in via Franca, che Contessi realizzò alcuni suoi progetti.

«C’è stato un momento - ricorda lo storico dell’arte, che ha insegnato anche all’Accademia di Brera, allo Iuav di Venezia, all’Università di Udine e alla Facoltà di architettura del Politecnico di Milano - in cui la Cappella era vista come un punto di riferimento culturale della città. Che suppliva, secondo Giulio Montenero, allora direttore del Museo Revoltella, l’assenza delle istituzioni. La prima delle tre esposizioni del ciclo intitolato “Per pura pittura”, da me ideato, e che la rassegna in corso al Revoltella testimonia con vari documenti, fu la prima mostra di tendenza ospitata a Trieste e dedicata a una situazione italiana ancora non codificata per la quale si proponeva una lettura unificante».

Come vede ora questi suoi “interventi”?

«Naturalmente c’è un tempo per essere giovani, innovativi e avanguardistici, o addirittura sperimentali. Viene poi il tempo dello sguardo disincantato e della sistemazione storica. Il giovanilismo a oltranza è ridicolo: i Rolling Stones ultrasettantenni, conciati come mezzo secolo fa, diventano patetici».

Ma, all’epoca, qual era il suo progetto culturale?

«Ciò che cercavo di fare nel lavoro svolto nei primi anni Settanta con gli amici della Cappella era di conferire qualche minima sostanza storica alle cose che proponevo anche con acerbità giovanile. Testimonianza di ciò sono i testi di accompagnamento pubblicati nei cataloghi delle mostre da me curate, come quelli del ciclo “Per pura pittura”, dedicato alla nuova astrazione italiana, inglese e americana. Tema che è stato successivamente ripreso da altri critici in altre città».

Che cosa intendeva come “pittura pura”?

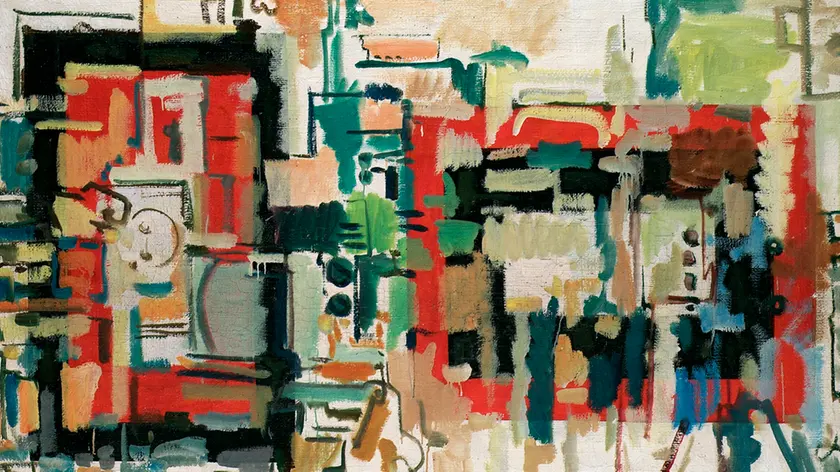

«La pittura cui pensavo all’epoca era quella delle grandi superfici colorate basate su una progettualità costruttiva, indecisa fra geometria e libera attestazione del colore. A sua volta la mostra “Basta il progetto”, anch’essa testimoniata nella rassegna in corso al Revoltella nello spazio riservato alla Cappella, tendeva ad asserire l’autonomia della forma di rappresentazione che precede la realizzazione dell’opera (nella fattispecie si trattava della scultura neocostruttivista italiana). In fondo quella mostra (che proponeva, tra gli altri, autori quali Aricò, Bonalumi, Celli, Uncini, ndr) si rivelò un antefatto della lunga e ancora perdurante mia ricognizione sulle forme della rappresentazione architettonica esperita teoricamente e storicamente in alcuni dei miei libri e in una grande esposizione, allestita nel ’78 con ampio riscontro di stampa e di critica alla Loggetta Lombardesca di Ravenna, dopo essere stata rifiutata a Trieste dall’Azienda di soggiorno».

In che cosa consisteva questa rassegna?

«S’intitolava “I nodi della rappresentazione” e metteva a confronto, ribaltando gli assunti consueti, alcuni architetti che dipingevano o disegnavano e artisti che invece invadevano lo spazio fisico con le loro opere».

Come giudica tutto ciò oggi, a quasi mezzo secolo di distanza?

«Avendo da vari decenni percorso altre strade, osservo le cose con molto distacco, anche se rimango affezionato a quelle prime esperienze sulle quali, comunque, ho costruito ciò che è venuto dopo. È importante ciò che viene inventato, che nasce in un determinato luogo anche senza legami storici con esso, ben più di ciò che viene importato e che purtroppo conferma una condizione provinciale di quel luogo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo