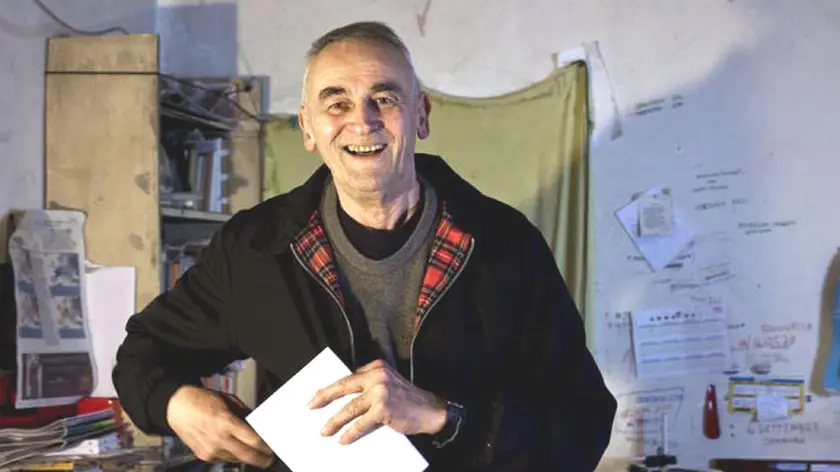

Valentino Zeichen, il dandy profugo e poeta contro corrente: da Fiume alla baracca piena di serpenti

TRIESTE. Chi l’ha conosciuto sa quanto il poeta d’origine fiumana Valentino Zeichen fosse provocatore, originale, soprattutto stimolato dal contrasto, sia nella vita che nell’arte. Vestiva i panni del dandy, salvo abitare in una sorta di baracca sulla via Flaminia, davvero fatiscente, tanto da cacciare i serpenti che alcune estati gli piovevano dal tetto. Ma su quella casa-baracca esistono infinità di leggende. Al contempo frequentava i salotti più mondani. Lui stesso si descrisse alla perfezione: «Io sono il protagonista di “Una Cena Elegante” di Robert Walser.

Un estraneo che arriva in un posto, si siede, si vede offrire cibo, sorrisi e sigari e poi va via senza che nessuno abbia veramente capito chi sia». Invece la poesia ha sempre saputo perfettamente chi fosse, ad iniziare dai suoi esordi nel 1974, fino all’ Oscar Mondadori “Poesie 1963-2014”, passando attraverso il bellissimo “Ogni cosa a ogni cosa ha detto addio” (Fazi, 2000). Oggi ne fa un perfetto ritratto la poetessa romana Gabriella Sica, amica da sempre, con versi scritti proprio per Zeichen, un intero libro dedicato, «quaranta poesie in quaranta settimane», scrive, raccolte sotto il titolo “Tu, io e Montale a cena” (Interno Poesia Editore, pag. 90, euro 10).

Nei versi di Sica ritroviamo Valentino tutto intero, ogni poesia traccia un quadro perfettamente dentro la sua esistenza. Era nato a Fiume, nel 1938. Il 5 luglio è stato il quarto anniversario della sua scomparsa a causa di un infarto, a seguito di un ictus che lo aveva colpito nell’aprile del 2016. Dopo l’esodo istriano ha vissuto a Parma, poi a Roma dove si era avvicinato alla poesia. La sua prima raccolta è “Aria di rigore”, con l’introduzione di Elio Pagliarani. Successivamente pubblica con Guanda, Mondadori e Fazi.

«Zeichen scrive come vive» ha detto di lui un’altra autorevole poetessa, Biancamaria Frabotta. Ritratto che trova conferma nel libro di Gabriella Sica dove esplode la narrazione in versi di questo personaggio fuori dal comune, dotato di un carisma naturale, tanto da oscurarne l’opera a volte. Un’opera che corrisponde ai tratti di quel carattere coerente, ma anche ossimorico, capace di coniugare l’intensità della ragione con quella del sentimento come nel bellissimo incipit “Come dirti ancora amore mio,/mia, mio, adesso/che gli aggettivi possessivi/sono istruiti di dubbi, svogliati…”.

Ed è proprio questo aspetto che Sica riesce a evidenziare, calandosi nella profondità di un rapporto fatto di letteratura, ma anche di istintiva empatia: «Le telefonate della domenica mattina erano quelle fisse», scrive «e nessuno mi faceva ridere come lui». Zeichen ha sempre osservato la vita con apparente distacco, con eleganza e ironia in quadri dal sapore crepuscolare che, singolarmente, vestono i “fasti” dell’Impero. Soprattutto la sua poetica ha contemplato il dondolio del tempo, quell’andare su e giù dalla storia.

E il paesaggio romano. Un panorama raccolto in una città che è anche universo perturbato, pieno di piccoli e grandi allarmi, ora detti, ora lasciati intendere con composta finezza, anche nella parola secca. Sica ci spiega come Zeichen si sia sempre ritenuto cittadino della capitale, la città che l’ha accolto dopo l’esodo. Una vita non facile la sua, espropriato della terra e degli affetti fin da bambino, “Dal finestrino nella foschia/ti intravedo che corri appena sceso/corri e corri a cercare Evelina”, recita un testo dal nome “Evelina”, la madre del poeta.

La poetessa ripercorre la sua arte, l’umanità, la sua poetica, i maestri (la lezione di Pagliarani) e il sano senso di provocazione, “bastian contrario” come Bernhard. E infatti Zeichen fu contro corrente anche in questo, nei momenti in cui la poesia italiana si concentrava sulle eccellenze del significante, lui produceva canti che vanno dritti alla sostanza. La provocazione, appunto, era la sua forza. Dandy fuori e dentro, lontano dai più comuni immaginari collettivi, come l’idea di lavoro, casa e famiglia.

Piuttosto la scelta fu quella di una dimora-baracca e scarpe inglesi ai piedi, sottolineando però la sua vocazione conservatrice. Insomma, un paradosso. D’altra parte tutti i poeti più validi lo sono, animati da esperienze complesse, audaci nel renderci partecipi. Per lui furono la guerra, l’esodo, la morte della madre e l’abbandono, da parte del padre, in un orfanotrofio di Firenze. Alla domanda cosa avesse percepito dell’affetto paterno, rispose: «L’amore per le scarpe bicolore, che mio padre adorava».

Si può allora capire il suo aspetto più ironico e anti lirico ma appunto, scrive Sica, forse alla fine stava riemergendo un lato più nascosto: «poesie affettive e quasi sentimentali». La poetessa romana ce lo restituisce (anche) come una sorta di eroe, di Enea: “Anche tu sei dall’est in fiamme sceso”, anche se a Fiume non voleva più tornarci. Ma forse i versi più commoventi sono quelli di “Valentino nel vento”, evocati da un titolo dello stesso poeta “Ogni cosa a ogni cosa ha detto addio”, a cui Gabriella Sica replica: “ogni cosa dice addio all’altra/e tu dici addio a noi”. Non sarà così per la sua poesia, capace di mostrarci l’oscura grazia delle cose, il mistero e la leggerezza, una lirica ferita e chiara, scheggiata in cose che, inevitabilmente, ad ogni cosa dicono addio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo