Viaggio “Sotto Trieste” seguendo tracce e arte dai Romani fino ad oggi

la presentazione

Forse pochi sanno che gli antichi romani “triestini” si cibavano di maiale, capra, pecora e bue ma anche di selvaggina e di pollame. Così come di uova e derivati dal latte. E poi ancora di murici, molluschi che nell’antichità erano sfruttati anche per ricavare dalla loro ghiandola la porpora, usata per tingere le stoffe. E di ostriche, per le famiglie più facoltose. Sulla tavola di ogni giorno poi non potevano mancare olio, vino, salsa di pesce e le conserve di pesce sotto sale. A raccontarlo sono le analisi delle ossa animali e delle conchiglie e alcuni elementi dei resti dei contenitori di trasporto rinvenuti durante gli scavi archeologici nel centro storico di Trieste negli anni passati e oggi narrati, con lavoro certosino, nel libro “Sotto Trieste. Visitare la città, ripercorrere la storia” (Luglio editore, pagg. 254, euro 15). Volume che è un viaggio alla scoperta della storia della città, delle sue vicende storiche e trasformazioni urbanistiche e degli aspetti di vita quotidiana, attraverso sì i palazzi, i monumenti e le chiese, ma soprattutto i reperti archeologici accessibili al pubblico, che possiamo trovare ad esempio nei musei cittadini o sotto il pavimento di qualche negozio o casa, con una particolare attenzione alle tracce meno conosciute o a volte poco evidenti. Il volume si presenta come una preziosa, ricercata e inedita guida alla città, con tre itinerari suddivisi in base all’epoca, è tutto al femminile. A scriverla infatti sono state tre archeologhe libere professioniste: Paola Maggi, Renata Merlatti e Gabriella Petrucci. Ognuna, con una specializzazione diversa, ha fatto parte del gruppo di lavoro dello scavo in Crosada, che rientrava nel progetto dell’Università di Trieste “SottoTrieste”. Petrucci si occupa della fauna antica e del paesaggio antico, con l’intento anche di ricostruire la storia dell’alimentazione. L’occhio di Maggi invece è rivolto all’architettura del paesaggio e allo studio dei reperti romani e alla storia del commercio. Merlatti, infine, è esperta della parte protostorica e specializzata nell’architettura romana. Il libro inoltre raccoglie i contributi di Paola Ventura, funzionario archeologo della Soprintendenza Fvg e di Marzia Vidulli Torlo, conservatore del Civico Museo d’Antichità J. J Winchelmann del Comune di Trieste, che hanno partecipato ieri alla presentazione del libro nella sede della Soprintendenza, alla presenza, oltre che dalle autrici, della soprintendente Simonotta Bonomi, dall’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi e dalla direttrice del dipartimento di Studi umanistici dell’università di Trieste, che ha realizzato il volume con il coordinamento di Mainardis, in proficua sinergia con la Soprintendenza.

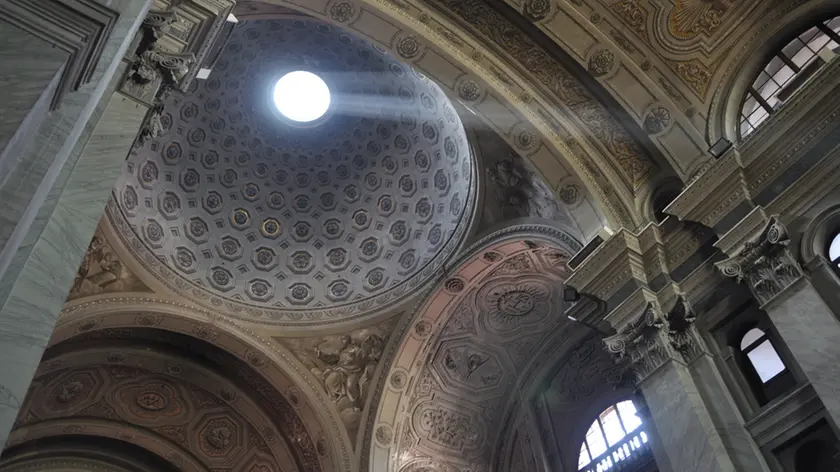

Tre sono i capitoli, che corrispondono ai periodi principali della storia triestina – romano, medioevale-rinascimentale e Settecento e primi decenni del Novecento – e che hanno uno scopo prettamente divulgativo. Portando quasi per mano il cittadino, il turista o l’appassionato attraverso percorsi e proposte delle tre autrici, si passa così dalla Tergeste romana alla Trieste moderna e cosmopolita. Ognuna delle tre sezioni – alla fine delle quali è stato inserito anche un glossario con i termini meno comuni e più tecnici – si apre con brevi capitoli sulle vicende storiche e le trasformazioni urbanistiche e sociali dell’epoca, per lasciare poi spazio alle “storie narrate” su alcuni reperti caratteristici del periodo storico, per chiudere con una proposta di percorso di visita (con due mappe all’interno della prima e quarta di copertina) che si allaccia idealmente alla parte successiva. All’inizio del libro, inoltre, uno spazio è dedicato al paesaggio prima dell’intervento umano, per passare successivamente a una descrizione della Trieste che ospita, attorno al 1600 a.C., gli insediamenti denominati castellieri, abitati posti in posizione elevata e caratterizzati da una o più cinte murarie realizzate in pietra e rinforzate con palizzate in legno, antecedenti alla fondazione della Tergeste romana. Si ricorda così che, in epoca romana, dove oggi sorge l’hotel Greif Maria Theresia, a Barcola, si ergeva una villa scavata alla fine dell’Ottocento, forse appartenuta per un periodo alla ricchissima concubina di Nerone, Calvia Crispinilla. Si estendeva per ben 200 metri quadrati con vista mare, disposta su più terrazze con uno spettacolare effetto panoramico e conteneva anche tre impianti termali, un giardino, una palestra e un ninfeo: alcuni raffinati mosaici ed elementi ornamentali della residenza sono oggi visibili nel Lapidario tergestino. Una cinquantina di pagine dopo si capita invece tra Seicento e Settecento, epoca da cui spuntano altri oggetti curiosi, come una dozzina di grandi pitali impermeabilizzati grazie a una vernice chiamata vetrina. Erano alti circa 30-40 centimetri ed erano usati in casa, ospedali e monasteri. Da maneggiare con cura invece la collezione di terraglie, oggi al Civico Museo Sartorio, una ceramica simile alla porcellana ma più leggera ed economica. La produzione – si legge – fu introdotta dal mercante ferrarese Giacomo Balletti, che nel 1773 aprì “una fabbrica di maiolica e Faience dipinte”, dove poi sorse il borgo Giuseppino. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo