Vita e foto di Andrea Pollitzer, l’industriale alpinista diviso tra vette bianche e uomini rossi

TRIESTE Capitano d’industria, alpinista, esploratore, fotografo di grande capacità documentaristiche e organizzative. Andrea Pollitzer a cui è dedicata questa storia, ha diretto la fabbrica di saponi e prodotti chimici “Adria”, ha partecipato negli anni Venti e Trenta a decine di regate inalberando sul Novena, l’imbarcazione di famiglia, il guidone dello Yacht Club Adriaco, ha organizzato e preso parte a una serie di spedizioni alpinistiche, la più importante delle quali ha avuto come meta l’Elbrus, la vetta più alta del Caucaso con i suoi 5641 metri di quota.

Di questa impresa snodatasi nel 1929 nel territorio della Russia sovietica, Andrea Pollitzer ci ha lasciato una preziosa documentazione fotografica, confluita in un libro pubblicato nel 1932. Ha per titolo “Montagne bianche, uomini rossi” e Pollitzer nelle 476 pagine del volume stampato dall’Editoriale italiana contemporanea di Arezzo, racconta passo passo tutte le tappe della “sua” spedizione. Sua perché l’aveva progettata e finanziata di persona.

Il racconto parte dai preparativi svoltisi tra gli uffici della sua fabbrica e la sede della Società Alpina delle Giulie; la narrazione si snoda tra i cataloghi e le lettere inviate a numerose ditte per scegliere i materiali adatti alla spedizione: dalle tende, ai fornelli, agli abiti per difendersi dal freddo dell’alta quota; si passa poi alla definizione dell’itinerario di avvicinamento e ai contatti epistolari con le autorità sovietiche per ottenere i “visti” e i “permessi” per inoltrarsi tra i monti del Caucaso. Infine Andrea Pollitzer riferisce molti dettagli del viaggio su una nave del Lloyd triestino diretta in Mar Nero, lo sbarco, l’approccio con le tradizioni degli abitanti della Georgia e soprattutto con le severe e spesso incomprensibili “regole” imposte dal regime comunista.

Della spedizione faceva parte Vladimiro Dougan, uno dei più forti alpinisti triestini di quel periodo: era stato l’allievo prediletto, il compagno di cordata e d’armi di Julius Kugy nell’esercito asburgico schierato sullo Jof Fuart e su altre cime delle Alpi Giulie nel corso della Grande Guerra. Poi negli anni seguiti al conflitto mondiale era diventato anche amico di Emilio Comici.

La spedizione partì da Trieste per Istambul l’11 luglio 1929 a bordo del piroscafo “Tevere”, l’ex “Gablonz”. Poi si trasferì in quel porto sul “Palestina”, una motonave della stessa compagnia di navigazione che raggiunse Datum. Lì avvenne lo sbarco e iniziò l’itinerario via terra per raggiungere il Caucaso. “Arriviamo a Baku” scrive Pollitzer. “Voglio fotografare i pozzi di petrolio dal treno, ma dicono che è proibito. All’arrivo vado dalla milizia per ottenere il permesso di fotografare e mi dicono che posso fotografe i monti anche senza permesso”. Il trasferimento verso i monti da esplorare è piuttosto complesso e tutt’altro che facile. Il 3 agosto la spedizione triestina è ai piedi dell’Elbrus. Inizia la salita e Vladimiro Dougan raggiunge in solitaria la vetta nel mezzo di una devastante tempesta di neve e vento. Così Pollitzer ne scrive nel libro: “il merito di questo successo fu tutto di Dougan, un uomo semplice, nella cui persona si associa al vigore fisico, un animo eletto e una inflessibile volontà”.

L’autore, al contrario, era stato bloccato a 5200 metri di quota, sotto le rocce della cima Est. Ecco il suo racconto. “Fa molto freddo, il vento soffia con violenza crescente. Nevica, siamo in una nuvola, non si vede più niente. Ogni passo diventa doloroso. Ogni quarto d’ora dobbiamo fermarci per riposare e Miro si addormenta sempre. A me la testa bolle, ho illusioni ottiche e mi sembra che la neve cambi continuamente di colore. Ho perso completamente il senso dell’equilibrio. Faccio fatica a parlare, il respiro viene meno, mi sembra di soffocare. Non mi reggo più in piedi, non so cosa dico, credo di avere la febbre, sono in pieno delirio. Comprendo che sono di impaccio e che mai potrei arrivare in cima, sono disperato. Miro vuole che mi fermi, tenterà lui di salire in vetta”.

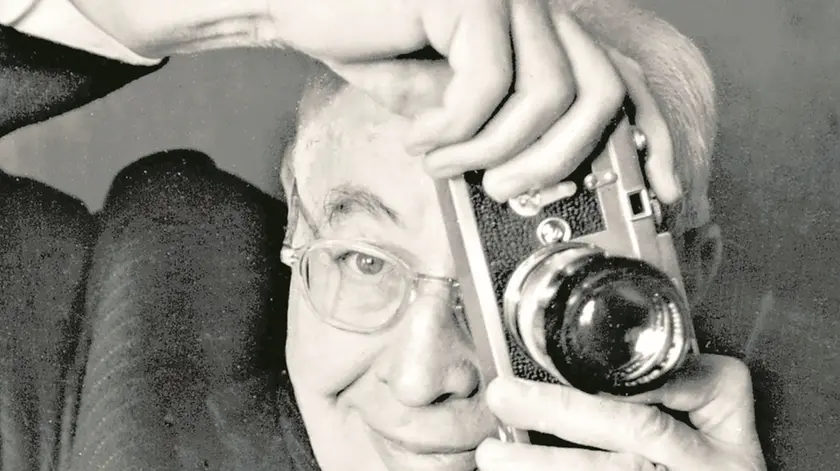

Finché il maltempo e l’alta quota non lo avevano bloccato Andrea Pollitzer aveva continuato a fotografare. Nel libro è pubblicata un’immagine in cui si vedono i due alpinisti accompagnati da un portatore salire a fatica per un pendio innevato. Poi più nulla, anche a causa della tormenta. Per documentare la spedizione erano state scelte tre fotocamere. “L’equipaggiamento comprendeva una grande Goertz 9x12, un po’ antiquata: una Goertz pieghevole a pack film 6x9, sperimentata personalmente in montagna e a me molto cara con obiettivo Dogmar 4.5 e, come riserva, una nuovissima Zeiss - Ikon 6x9, anch’essa pieghevole a pack film, dotata di un Tessar 4.5”. La spedizione si proponeva di realizzare anche un filmato. “Pendevano le trattative per la vendita del film. Ora per forza di esse non ci restava che una sola scelta: un minimo Pathé Baby da 9,5 millimetri”. Le sue immagini della spedizione alpinistica nel Caucaso ma anche quelle che testimoniano la sua abilità di chimico all’interno della camera oscura, anni fa hanno indotto lo storico della fotografia Italo Zannier a scriverne in un suo saggio. “Si sviluppò a Trieste un fertile dibattito sulla fotografia che non mancò di riflettersi anche sull’attività professionale, come si può rilevare oggi, ricordando l’opera di alcuni componenti del glorioso Circolo fotografico, come Andrea Pollitzer che fin dal 1926 si dedicava a tecniche espressive pittorialistiche raffinate, come la resinotipia”. Alla spedizione nel Caucaso seguì quella del 1932 nell’Alto Atlante, in cui Andrea Pollitzer, fu accompagnato oltre che da Miro Dougan anche da Mauro Botteri. Ma non era finita. La spedizione sui monti del Marocco fu seguita da quelle sugli immensi ghiacciai dell’Islanda e tra i laghi e i fiumi della Lapponia, esplorati in canoa. Anche in queste occasioni - ampiamente documentate da immagini fotografiche - Pollitzer organizzò da solo i trasferimenti e scelse gli itinerari da affrontare con gli altri esploratori. Tutte le lastre, le pellicole negative, molte stampe e un discreto numero di diapositive sono ben conservate e adeguatamente ordinate nell’archivio di famiglia ma alcune stampe sono anche custodite dall’archivio del Circolo la gondola di Venezia. Tra le immagini vi sono anche fotografie di tradizionali viaggi in Europa e negli Stati Uniti che, se fossero pubblicate, costituirebbero un reportage giornalistico in stile National Geografic. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo