Attorno a de Henriquez il testimone scomodo tante figure inquietanti

di Pietro Spirito

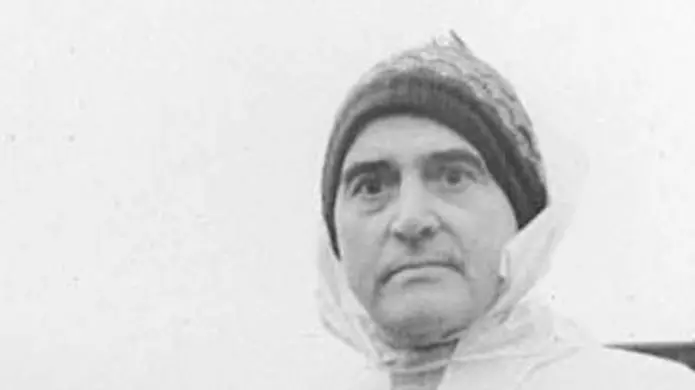

Tutti dicono de Herinquez. A più di quarant’anni dalla sua misteriosa morte l’eccentrico studioso e collezionista che odiava la guerra al punto da fare incetta di ogni oggetto o strumento che la rappresentasse, rimane un enigma tutto da svelare. La sua figura continua non solo a emanare una molteplicità di significati e indicazioni storiche, come ha dimostrato Claudio Magris facendone il tema e il perno del suo ultimo romanzo, “Non luogo a procedere” (Garzanti), ma offre un “corpus” di materiali - spesso ambigui e controversi - ancora da indagare, come evidenzia il libro appena uscito dall’editrice triestina Beit “Diego de Henriquez - Il testimone scomodo” (pagg. 227, euro 18,00) firmato da una quadriglia di autori formata da Vincenzo Cerceo, Claudia Cernigoi, Luca Lorusso e Maria Tolone. Il libro sarà presentato domani alle 18 al bar libreria Knulp di via Madonna del Mare, 7a.

Nato nel 1909 da una famiglia di ascendenza nobiliare spagnola e di tradizioni legate alla Marina imperiale asburgica, diplomato all'Istituto nautico nel 1928, capace di parlare otto lingue, Diego de Henriquez fu un bimbo-prodigio autodidatta che sin dalla più tenera età mostrò una vera ossessione per quella che sarebbe stata la missione della sua vita: il collezionismo militare. Come ammise egli stesso, e come abbiamo già avuto modo di ricordare su “Il Piccolo”, dilapidò beni di famiglia e "fondi aurei" per coronare il sogno di un grande e onnicomprensivo museo dedicato agli eventi bellici di ogni tempo, sempre e comunque nel segno della pace.

Un sogno che iniziò a realizzare pezzo su pezzo durante il servizio militare, quando ebbe il via libera dai superiori per cominciare una raccolta di armi, divise, documenti. L'eccezionalità dell'attività di de Henriquez, da raccoglitore bulimico più che da collezionista, sta proprio nella capacità che aveva di ottenere sempre, in qualsiasi situazione e sotto qualsiasi bandiera, l'appoggio quasi incondizionato di istituzioni, enti, amministrazioni pubbliche.

Abilissimo nei rapporti personali, de Henriquez riusciva ad attraversare schieramenti contrapposti, infilandosi ovunque e parlando con tutti, raccattando e acquistando qualsiasi oggetto, testimonianza, cimelio - dal carrarmato al bottone di una divisa fino ai soldatini di cartone - potesse essere utile al suo museo. Un museo che, nelle sue intenzioni, doveva rappresentare un deposito senza limiti di tutto ciò che l'esperienza umana aveva prodotto e produceva per annientare l'umanità stessa.

Con la medesima passione bulimica che animava il suo lavoro di raccoglitore, de Henriquez fu cronista insaziabile: era sempre presente sulla scena degli avvenimenti cittadini, e nulla di quanto gli accadeva intorno doveva sfuggire alla sua penna: la registrazione giornaliera, a volte minuto per minuto, di quanto vedeva e sentiva, diventò una pratica irrinunciabile che lo porterà fino all'ultimo dei suoi giorni a riempire decine di migliaia di pagine con cronache, osservazioni, interviste. Un materiale vasto ed eterogeneo, che mette insieme notazioni brillanti e testimonianze inedite a banali e minute osservazioni, comprese barzellette e persino oscenità.

L’aspetto più importante della sua attività riguarda il periodo della seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra nella Venezia Giulia. In particolare tra il 1941 e il 1945 de Henriquez ottenne permessi speciali per raccogliere materiale bellico, informazioni e fotografie prima dai comandi italiani, poi da quelli nazisti e infine persino da quelli jugoslavi, mettendo insieme una messe di dati come a nessun altro venne concesso. A Trieste conosceva tutti e tutti lo conoscevano. E lo lasciavano fare.

L’enorme registro della contemporaneità confluì nei suoi famosi diari, 287 quaderni, di circa quattrocento pagine l’uno, dei quali una ventina risultano a tutt’oggi mancanti. Assenza che rimanda dritto alla tragica fine del loro estensore, morto carbonizzato nell’incendio che distrusse la sua abitazione la sera del 2 maggio 1974. Un episodio che la magistratura ha archiviato con un “non luogo a procedere” appunto, ma che mantiene intatto il mistero: l’incendio - appurò in seguito l’indagine di un ufficiale dei carabinieri, il capitano Ferdinando Musella - non fu di origine accidentale.

Il libro pubblicato dalla Beit si sviluppa, appunto, intorno all’assunto secondo il quale de Henriquez fosse da tanti considerato, allora come forse oggi, “un testimone scomodo”. Non c’è dubbio che le sue molteplici frquentazioni, la sua capacità di interessarsi di tutto e di tutti spinto dalla “missione” di dare conto del suo tempo e del suo mondo, lo abbiano portato a toccare tasti sensibili, come la famosa trascrizione dei graffiti nelle celle della Risiera, scritte imbiancate prima che de Henriquez finisse il suo lavoro di ricopiatura.

Il libro della Beit tenta ora un approccio a tutto campo intorno alla figura e al lavoro di de Henriquez. Nel volume Claudia Cernigoi compie una ricognizione delle varie inchieste e ipotesi, sia giudiziarie che giornalistiche, fiorite in merito alla scomparsa del collezionista (con rimandi a casi eclatanti come la strage di Peteano e i delitto Perusini), ricordando fra l’altro come, specie negli ultimi tempi, de Henriquez fosse circondato da una pletora di figure losche, soprattutto aderenti all’estrema destra, fanatici di armi e violenti. Luca Lorusso, invece, ricostruisce la vicenda, altrettanto ingarbugliata, della nascita e crescita del “Museo di guerra per la pace” (percorso, ricorda Lorusso, iniziato a livello istituzionale nel lontano 1968), mentre Maria Tolone ripercorre la biografia del collezionista, con l’aggiunta di alcune testimonianze dirette di chi lo ha conosciuto. Ma la struttura portate del saggio sono i diari, letti e commentati da Vincenzo Cerceo.

Materiale complesso, vasto, già oggetto di studi parziali da parte di storici, ricercatori e giornalisti come Marina Rossi e Guido Botteri anche se, nota Cerceo, «finora nessuno storico professionista ha mai ritenuto di dover esaminare con sistematicità quella documentazione e la cosa, in effetti è molto strana». Cerceo invece li ha letti e collazionati tutti, arrivando alla conclusione che «gran parte delle acquisizioni della “vulgata” storica, sul recente passato di Trieste, andranno necessariamente smentite e rimesse in discussione quando questa lacuna sarà finalmente colmata». Per quanto lo riguarda Cerceo riassume la sua lettura in una serie di trentatrè paragrafi che vanno dalle note sulla prima guerra mondiale fino a “Le collezioni di de Henriquez nei suoi diari”, passando per tutta una serie di episodi, dalla - citiamo - “Cosiddetta ’insurrezione’ di Trieste a fine aprile 1945” ai fatti del ’53.

Il saggio pubblicato dalla Beit rimette in moto la “questione de Henriquez”, evidenziando quanto complessa sia la materia, e quanto la figura del collezionista vada studiata evitando di dare valore assulto a tale complessità. Perché ad assumerla senza solidi criteri di analisi si corre il rischio di compiere, prima ancora che un approcio da dilettanti, un errore di metodo.

p_spirito

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo