Dal Litorale alla Russia la rivoluzione negata dei soldati dell’impero

Italiani, sloveni e croati ebbero un ruolo attivo nei moti del “biennio rosso”, caso unico e peculiare

Comunemente si tende a credere, a causa della scarsa comunicazione in materia, alimentata dal nuovo tipo di guerra fredda in corso, che la Russia di Putin dedichi maggiore attenzione agli anniversari della Grande guerra patriottica (1941-1945) che al centenario della rivoluzione del 1917. Ma non è così: nella Russia di oggi il ’17 continua a essere molto presente nella memoria collettiva nei suoi aspetti positivi e negativi. Il divario economico provocato dal mercato globale induce tanta gente, anche acculturata, a rimpiangere lo stato sociale dell’era comunista.

Oggi la crisi economica è aggravata dalle sanzioni, dalla guerra perdurante nel Danbass e in Siria. Agli eventi del ’17 i media dedicano da tempo una costante attenzione, peraltro mai venuta meno, in ambito storiografico, cinematografico, televisivo. I giornali di maggiore diffusione pubblicano di continuo articoli e foto rievocative, da mesi. Il 27 settembre il Conservatorio di Mosca ha presentato in anteprima mondiale, con sottotitoli in inglese, uno spettacolo dopo mesi di intenso lavoro dall’Accademia Russa delle Scienze insieme all’università statale Lomonosov, la più prestigiosa facoltà di Scienze Politiche del paese MGIMO e l’università di di San Pietroburgo. Hanno introdotto i lavori il professor Aleksander Chubarian, direttore scientifico dell’Istituto di Storia mondiale, Anatoly Torkunov, rettore dell’Università MGIMO, coordinava il professor Vadim Damier.

Due giorni di confronto intensissimo, con più di 80 relazioni di storici di tutto il mondo. Ne è emersa una panoramica di ampio respiro, affrontata con metodo interdisciplinare, in cui l’impero zarista, poi sovietico, si è confrontato nelle diverse fasi storiche, in modo preciso e stringente con la realtà di oggi. Da qui l’interesse dei promotori nei confronti degli storici provenienti dalle repubbliche indipendenti dell’Asia Centrale come il Kazakhstan e l’Uzbekistan, il Tagikistan, il Turkmenistan, la Repubblica di Kirghiza, dalla Transcaucasia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, dall’Ucraina, dalle Repubbliche Baltiche, dalla Moldavia. Molta attenzione è stata rivolta al continente latino-americano, ripercorrendo nell’arco del ‘900 il difficile rapporto tra il partito comunista dell’Urss e i partiti comunisti, socialisti o anarchici di altri paesi. Ne hanno parlato, in una sezione affollatissima, storici di Messico, Cile, Bolivia, Argentina, Brasile, Uruguay.

È riemersa la figura di Tina Modotti nell’intervento di Rosa Casanova. Per l’Italia è intervenuto Silvio Pons, presidente della Fondazione Gramsci. Il professor Anton Giulio De Robertis dell’Università di Bari si è soffermato sulle problematiche del trattato di Brest-Litovsk. Vittorio Strada ha inviato il suo contributo su “Dal bolscevismo nazionale all’imperial-comunismo”. All’immensa panoramica hanno concorso università del Nord Europa (Svezia, Finlandia, Norvegia), della Francia, Germania, Repubblica Ceca, l’università di Tel Aviv, di Pechino, atenei americani (Columbia University, Indiana University.

A cent’anni di distanza dagli eventi rivoluzionari di Russia, in un mondo in cui il predominio del capitale finanziario sembra aver spento ogni utopia mirante alla giustizia sociale, è importante infrangere la rimozione che ha pesato su quel fatale 1917. In particolare al confine orientale d’Italia la guerra fredda e i problemi interni al mondo comunista hanno messo in ombra la memoria e l’esperienza delle due rivoluzioni russe vissute direttamente dai prigionieri austro-ungarici italiani, sloveni e croati internati nel vasto impero zarista. Altri silenzi hanno frenato fino a tempi recenti dell’era post-comunista la ricerca storiografica riguardante l’apporto dei partigiani sovietici, già prigionieri della Wehrmacht, alla Resistenza europea. Difficoltà di ordine politico non hanno consentito, agli studiosi, se non in rare occasioni, di rimarcare i rapporti storici di lungo periodo tra il confine orientale d’Italia e la Russia.

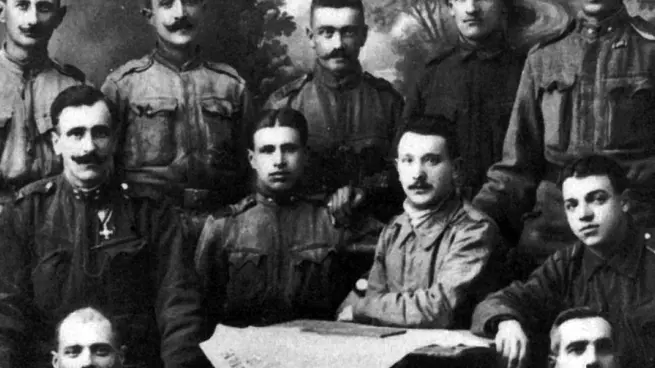

I rapporti storici tra il confine orientale e la Russia risalgono al XVIII secolo. Era l’epoca in cui la flotta dell’impero zarista, stanziata nel Mediterraneo, riforniva la cambusa nel porto franco triestino. Lo Stabilimento Tecnico Triestino e il cantiere San Rocco di Muggia costruirono, tra ‘800 e ‘900, le navi da guerra per l’impero asburgico e per quello zarista. Ma fu la Prima guerra mondiale a determinare rapporti esclusivi e peculiari, rispetto al resto d’Italia, perché i militari austroungarici italiani, sloveni e croati impegnati al fronte orientale furono testimoni diretti o presero parte attiva alla rivoluzione d’Ottobre. Nel Litorale le informazioni maggiori sulla rivoluzione furono riportate dal quotidiano socialdemocratico di lingua italiana «Il Lavoratore», che vi dedicò una serie di editoriali dai titoli significativi ed emblematici come “Il mondo è nostro” e “Conquistiamo la terra”. Articoli e notizie di ogni tipo avrebbero innescato agitazioni e lotte di un’intensità e di un’ampiezza mai raggiunte in precedenza. Nel gennaio 1918, una serie di scioperi politici collegavano idealmente il Litorale al movimento iniziato in Ungheria e negli stabilimenti dell’Austria inferiore, sotto la spinta di un’organizzazione di tipo consiliare. Lottarono insieme, per rivendicazioni economiche e per una pace “a qualunque costo” operai, studenti, sottoproletari ed elementi inurbati del contado come Maria Rosa da Tomaj, accusata di aver guidato l’assalto a un forno.

Gli ultimi a rientrare in fabbrica furono gli operai del cantiere S. Rocco di Muggia, protagonisti di un clamoroso gesto di sfida all’autorità costituita: «Per noi la Russia sovietica era un emblema, un baluardo, e fu per commemorare la rivoluzione che Sterlin issò la bandiera rossa in cima al campanile» ricordò l’operaio metallurgico Bonomo Tominez. Quegli stessi operai avrebbero aderito con slancio ai moti del “biennio rosso” e non avrebbero esitato ad entrare come volontari nei GAP e nelle file della brigata “Zol”. Nel corso degli anni ’20 e ’30 dirigenti e semplici militanti comunisti della regione Giulia emigrarono in Urss per sfuggire alla condanna del Tribunale speciale e frequentarono, in molti casi, le scuole quadri di marxismo-leninismo di Mosca. Alcuni di questi emigrati, tra cui Vincenzo Bianco, sarebbero divenuti istruttori politici nelle scuole di antifascismo create dai sovietici nei campi di prigionia. Negli anni durissimi della collettivizzazione forzata gli emigrati d’origine italiana, residenti in Unione sovietica da qualche generazione, decisero di rimpatriare per non perdere la cittadinanza.

Diversi nuclei familiari si stabilirono nella nostra regione. Il rimpatrio divenne obbligatorio per gli ex-prigionieri austroungarici, che avevano preso moglie in Russia. Questi particolari cittadini del Regno furono costretti, insieme agli italiani e agli sloveni della Venezia Giulia, se in età di leva, a partecipare alle spedizioni del Csir e dell’Armir; a volte, furono utilizzati, grazie alla conoscenza anche parziale del russo, come interpreti dell’esercito italiano. Per molti comunisti italiani e sloveni, la partecipazione dell’Italia all’invasione dell’Urss fu vissuta come un evento tragico che confermava tutta la negatività del fascismo. La violenza del regime della Venezia Giulia era rivolta contro lo stato guida, emblema, per gli oppressi, di ogni speranza di riscatto sociale e nazionale: «Ricevere dalla radio notizie sull’invasione della Russia era per noi come ricevere delle coltellate. Una cugina di mio cognato aveva una figlia sposata con uno dei segretari del Fascio che ci riferiva ogni giorno le notizie riportate dai bollettini di guerra… Navi da guerra tedesche sono giunte nel porto di Vladivostock; a Smolensk sono andati da questa parte; ogni giorno vivevamo una tragedia dentro a noi stessi».

L’avventura vissuta dal Regio Corpo di Spedizione Italiano nel nord della Russia, in Murmania e in Siberia insieme a 2.500 prigionieri italiani, di cui 1.500 trentini e 900 giuliani, a fianco delle potenze dell’Intesa, rimase del pari in ombra perché si trattò di una sconfitta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche