“Il Gelso dei Fabiani” di Renato Ferrari compie 50 anni: il discorso del figlio Daniele

Il discorso scritto dal figlio di Renato a mezzo secolo di distanza dall’uscita del romanzo: «Papà? Severo ma buono»

Pubblichiamo il discorso di Daniele Ferrari che sarà letto venerdì pomeriggio all’Antico Caffè san Marco di Trieste, nell’ambito di un incontro dedicato ai cinquant’anni de “Il Gelso dei Fabiani. Un secolo di pace sul Carso”, scritto dal padre Renato.

Renato Ferrari: che dire di lui e della sua lunga vita? Il nostro, purtroppo, è stato un rapporto reso difficoltoso da cause esterne alla nostra personale volontà, ragione per cui ho rari e vaghi ricordi di lui durante la mia infanzia, la mia adolescenza, in pratica per buona parte della vita, almeno finché non è morta sua moglie, mia madre.

Che ricordo mi è rimasto di papà? Quello di un padre dall’aspetto severo, ma buono d’animo, equilibrato e gentile, non l’ho mai sentito alzare la voce, imprecare o peggio ancora bestemmiare, perché in fondo era nato nella buona culla dei cattolicissimi Fabiani. Nonostante fosse stato maltrattato dal destino, era una persona responsabile e ha affrontato molte traversie che gli hanno reso la vita alquanto difficile, sempre sotto pressione con il lavoro e con le esigenze della moglie ammalata, ragione per cui non era mai disponibile. Il nostro rapporto ne ha certo sofferto, però tra noi non c’è mai stata ruggine né alcun malanimo, casomai un po’ di tristezza mista a rabbia, perché gli volevo bene, ma non potevo parlargli, confidarmi o godermelo come avrei voluto. Ricordo che da piccolo noi due siamo andati in vacanza insieme solo tre volte.

Dalla sua “nonna di ferro”, Maria Theresa Fabiani detta Nonna Sina, Renato aveva ereditato un certo rigore morale, dovuto probabilmente alla sgridata da brivido che lui e suo cugino Renzi, figlio di Max, non hanno mai dimenticato. L’amata nonnina, infatti, “levò la pelle” ai suoi giovani nipoti scavezzacollo, quando tornarono a casa dal confino, negli anni Venti del secolo scorso, dopo essere stati rinchiusi nelle patrie galere per volantinaggio antifascista. Era una “bravata” che nonna Sina considerava assai disdicevole per la famiglia che, di sane e cattolicissime tradizioni asburgiche, non tollerava trasgressioni alle regole, di qualsiasi genere fossero.

A mio padre piacevano molto le discussioni, i dibattiti, e più si facevano educatamente accesi più gli piacevano. A questo proposito, ricordo i duetti storico-politico-filosofico-letterari con il suo grande amico Erni Illy che negli anni ’50 e ’60, quando veniva a Milano per affari, invece di soggiornare in un qualsiasi grand hotel di lusso, si stabiliva a casa nostra per il grande piacere di conversare con papà. Quando la discussione si faceva più animata, le pipe che fumavano iniziavano a sbuffare come le ciminiere di una locomotiva. Era uno scontro molto amichevole tra due grandi cervelli.

Papà amava altresì provocare bonariamente le persone, ma guai a replicare punzecchiandolo allo stesso modo: non gradiva. Come accadde dopo che la contessa Laura Caccia Dominioni entrò felicemente nella sua vita. Eravamo a Kobdilj, davanti alla tomba dei Fabiani sormontata dallo stemma stilizzato di famiglia, quando lo stuzzicai sulle origini nobili degli avi che lui, da vetero-comunista qual era, si ostinava a negare. Come previsto lui non gradì: “Monate, noi non siamo più niente”, disse con un sorriso a denti stretti. “Vero, nessuno di noi se la tira sul blasone, ma un conto è il tuo credo politico e un altro sono le proprie radici che, volenti o nolenti, non si possono cancellare” gli risposi. Non disse nulla, mi tenne un po' il muso, poi mi indicò un angolo del cimitero verso il bosco, dove avrebbe gradito essere sepolto, perché si poteva udire meglio l’urlo della bora. Alla sera passò tutto davanti ad un buon piatto di jota, di carne alla brace e un buon bicchiere di terrano in una piccola trattoria di campagna vicino a Stanjel. Fu una serata piacevole, come tutto quel viaggio in Slovenia voluto da Laura. Fu la prima vacanza noi due insieme, dopo ventidue anni.

Dotato di grande cultura, Renato era cresciuto studiando, leggendo e poi traducendo i grandi classici, sapeva leggere libri anche in lingua germanica stampati in carattere gotico, un’impresa difficile per molte persone anche erudite. Papà parlava inglese, francese e ovviamente tedesco, essendo nato suddito dell’imperatore Franz Joseph d’Asburgo, saltuariamente parlava anche un po' di sloveno quando tornava nella sua amata Stanjel. Nato nel 1908, papà ha attraversato due Guerre mondiali, e talvolta penso a come avrebbe reagito alle attuali vicende internazionali, alle guerre in corso, allo sconvolgente dilagare di ignoranza che ci hanno scaraventato in questa Era Volgare, magistralmente definita così da Claudio Magris.

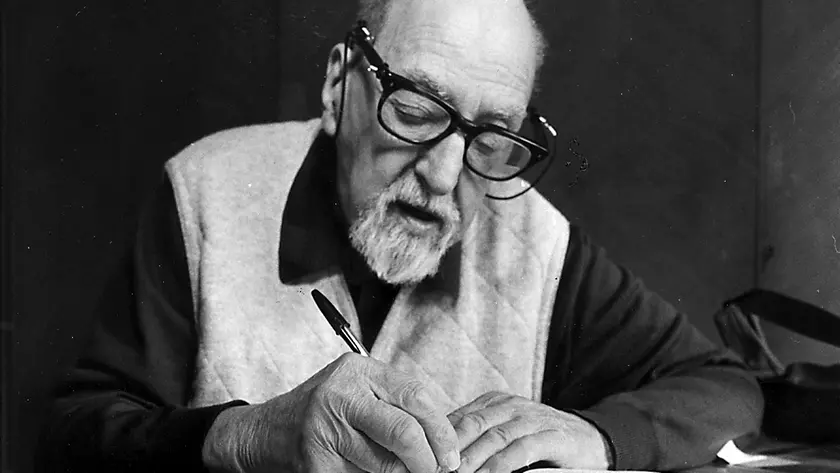

Renato viveva fisicamente nel ‘900, però la sua mentalità era ottocentesca, per questo motivo la sua traduzione del “Moby Dick” di Herman Melville fu considerata dall’editore che gliela aveva commissionata, la migliore mai realizzata all’epoca. Quando traduceva un libro, mio padre stava seduto ore alla scrivania, concentrato, con l’eterna pipa in bocca, ricurvo sulla sua Olivetti con libri, dizionari e block-notes sparsi davanti a lui. In quei momenti, in casa non si doveva sentire volare una mosca. Poi, dopo un frugale pasto usciva per andare a insegnare inglese e tedesco in istituti privati di giorno, e nelle scuole del Comune di Milano, la sera. Quella affaticante maratona, pressoché quotidiana, iniziò negli anni ’50, quando sua moglie si ammalò di cancro. Papà fu come scaraventato dentro un ciclone, perché oltre al normale impegno di mantenere la sua famiglia, si trovò improvvisamente sulle spalle anche l’onere di pagare le faraoniche spese di una famosa clinica privata di Varese, scelta perché in quegli anni era una delle poche strutture in Italia all’avanguardia nelle cure tumorali.

Renato affrontò quel calvario con rinunce e sacrifici durati trent’anni, e davvero non so come abbia potuto resistere, ma dimostrò una pazienza, una forza e un coraggio encomiabili in un uomo mite come lui. Mio padre aveva un carattere decisamente onesto, “limpido” e una radicata, buona educazione, per cui credeva che il mondo fosse sì magari un po' crudele, ma che non fosse poi così malvagio come si raccontava in giro. La sua onestà gli faceva odiare tutti i furbi e gli impediva di compiere qualsiasi atto furbesco ai danni del prossimo, ma non lo salvava dalle furbizie altrui e in particolare dai raggiri femminili, verso i quali dimostrò sempre una ingenua cecità.

Se non ricordo male, fu tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta che mio padre iniziò a stendere le prime pagine del Gelso, certamente per sua personale soddisfazione, ma anche per estraniarsi dal pesante pensiero della malattia di sua moglie. Si concentrò sul testo dedicandogli tutto il tempo che gli rimaneva libero, certe sere si chiudeva nel suo studio e andava avanti a ticchettare sulla Olivetti fino a notte inoltrata. Uno sforzo che produsse il libro di successo che commemoriamo qui questa sera.

Dopo tre estenuanti decenni, papà rimase vedovo. Ne uscì provato, esausto, ma finalmente sollevato da quel gravosissimo impegno. In breve tempo, lasciò la vecchia casa in cui aveva abitato con sua moglie per quarant’anni, acquistò un appartamentino in una deliziosa casa di ringhiera, tipica dell’architettura lombarda del ’700, e vi andò a vivere. L’abitazione era in pieno centro a Milano, a due passi dal Duomo, proprio di fronte al palazzo in cui viveva la contessa Laura Caccia Dominioni. I due edifici erano divisi da un vicolo così stretto che a loro due bastava affacciarsi alle rispettive finestre per salutarsi. Laura e papà erano amici di vecchia data, già in passato si frequentavano insieme ai rispettivi coniugi, finché rimasti entrambi vedovi poco più che settantenni, non decisero di tenersi compagnia. L’ingresso di Laura nella vita di Renato fu per lui una rinascita, un imprevisto miracolo. Lo vidi finalmente risorgere dal buio degli anni precedenti, fatto di sacrifici, di momenti di tensione, di grande stanchezza, ma anche di doveri sempre assolti. Papà riprese forza e fiducia grazie a Laura che sapeva ascoltarlo con intelligenza e dolcezza, lei fu l’unica donna della sua vita a occuparsi di lui, senza furbizie e salamelecchi vari. Laura seppe offrirgli una decina d’anni di grande tranquillità, di piccole gioie e attenzioni condite con molto affetto, e accanto a lei mio padre ritrovò anche una vita sociale interessante, che condivideva con gli amici e con il numeroso simpatico parentado di Laura.

In quel contesto, sia ai ricevimenti milanesi come ai festosi raduni nella villa di famiglia nella campagna bergamasca, Laura e papà erano la coppia più anziana, apparivano un po' come dei nonni ed erano coccolati da tutti. Viaggiavano, e una volta andarono in vacanza in Alto Adige e, tra canederli allo speck e torte di mele, passarono anche da Laion dove papà si comprò un tavolino da scultore, alcuni pezzi di legno di cirmolo e diverse sgorbie, perché si era messo in testa di scolpire, poi caricò tutto in macchina e tornò a Milano felice e contento come un bambino, sotto lo sguardo divertito di Laura.

Il 1991 fu purtroppo per Renato l’Anno Horribilis: la vita, bella e beffarda, gli fece un tremendo sgambetto portandosi via Laura. Il dolore per quella perdita raggelò papà, ne fu così sconvolto che temetti seriamente per lui. Rimasto di nuovo solo, ultraottantenne, se ne stava rintanato nella sua casetta come un orso ferito, passava il tempo dedicandosi alla scultura lignea e siccome non sapeva disegnare, io lo aiutavo trasferendogli a matita le figure che poi avrebbe scolpito sul blocchetto di cirmolo. Papà aveva la fortuna di essere in buona forma fisica e mentale, era autosufficiente, ma io lo sentivo quasi quotidianamente e non lo lasciavo mai solo a lungo. Anche Cloti, la figlia di Laura, si mise a disposizione per stargli vicino; lei che è stata per me una carissima, vera, grande amica, era la sorellona che ho sempre desiderato avere: buona, saggia, sincera, generosa, leale, onesta.

Oltre a Cloti, a darmi una mano con papà c’erano anche mia nipote Valentina e, ovviamente Olga, che Renato amava particolarmente, soprattutto da quando scoprì che era la nipote dello scrittore Guido Morselli. Ci fu subito un bel rapporto tra loro, tanto che dopo la morte di Laura portammo papà con noi in vacanza in Croazia, a godere del mare e del buon pesce. Si parlava di tante cose, di politica, di viaggi, di Laura, di libri e in particolare di quelli del citato zio di Olga, che Renato apprezzava molto.

Mio padre riprese a trascorrere le vacanze estive a Stanjel, finché l’ultimo soggiorno gli fu fatale. Non aveva resistito all’invito di amici di andare in alta montagna a gustare un brasato di capriolo con polenta e tanto vino terrano. Si sarà certamente divertito, ma anche affaticato, faceva caldo e certo ha sudato, così si è preso la polmonite. Povero papà, ultranovantenne si è forse scordato che durante la Seconda Guerra mondiale aveva perso un polmone e che doveva stare attento a non strapazzare troppo quello rimasto intatto. Fatto sta che fu ricoverato in ospedale a Trieste per le prime cure e poi “rimpatriato” a Milano, dove si è spento all’età di novantaquattro anni.

Se papà ha avuto il suo “miracolo” con Laura, io l’ho avuto in razione doppia, grazie alla fraterna, bellissima amicizia con Cloti, e grazie all’incredibile, amatissima Olga che è una creatura meravigliosa, rara e generosissima, tanto da avermi salvato la vita due volte: prima donandomi il suo amore e poi, non contenta, offrendomi anche un suo rene, senza batter ciglio. Una esperienza emozionante, unica, stupefacente, che finora mi ha regalato quindici anni in più di vita.

Riproduzione riservata © Il Piccolo