Domenico Lovisato, l’istriano garibaldino tra scienza e politica nelle terre australi

TRIESTE. Garibaldino, irredentista, patriota, matematico, geologo, paleontologo, paletnologo, l’istriano Domenico Lovisato (1842-1916) è una di quelle figure così complesse e sfaccettate da riflettere come in uno specchio il groviglio storico di queste terre a cavallo tra XIX e XX secolo. E a far riflettere sugli intrecci e i legami tra scienza e politica, tra le esigenze della ricerca e quelle dei governi, tra aspirazioni esplorative e necessità economiche in linea con i cambi di bandiera. La figura di Lovisato, cui a Trieste è dedicata la scuola di via Svevo, si presta a molteplici letture e interpretazioni: per gli istriani è un padre esemplare della loro terra, per gli italiani un patriota, per gli scienziati un eclettico brillante, per gli storici uno degli affezionati Mille di Garibaldi. Di figure così ce n’erano a bizzeffe in quell’epoca turbolenta che finirà per infrangersi nei massacri della Grande guerra e naufragare con gli Imperi centrali, ma certo quella di Lovisato è una delle personalità più rappresentative e interesanti, vuoi per il suo percorso politico-barricadero, ma soprattutto per la sua produzione scientifica e, non ultimo, per il suo carattere impossibile, sempre contro tutto e tutti pur di difendere la sua minacciata identità.

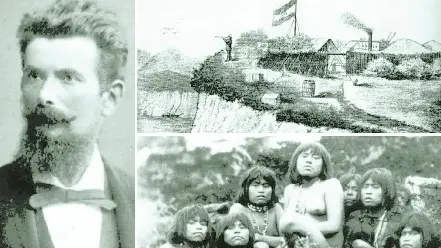

Ne dipinge adesso un ritratto a tutto tondo Enrico Mazzoli nel ricco volume “Un istriano nella Terra del Fuoco. Domenico Lovisato e la spedizione australe argentina 1881-1882” (pagg.206, s.i.p.), pubblicato dall’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata (Irci) assieme alla Libreria Editrice Internazionale “Italo Svevo”, libro in cui Mazzoli mette a fuoco un episodio particolare della complicata esistenza di Lovisato, e cioè la sua partecipazione alla spedizione in terra australe del 1881-1882. È, se vogliamo, un episodio minore, sia per la biografia del patriota istriano sia nell’ambito della storia delle esplorazioni in genere. Tuttavia, per come si svolse la spedizione, per i suoi risvolti politici e istituzionali, ma anche culturali e scientifici, la vicenda rispecchia perfettamente la temperie di quegli anni. “Anche per il riflesso internazionale - nota nella presentazione del volume il presidente dell’Irci Franco Degrassi - che la vicenda e la storia singolare della spedizione australe del 1881-1882 ha suscitato”. Mazzoli, che ormai si è ritagliato un posto tutto suo nel novero della storiografia esplorativa, dedicando fra l’altro vari lavori e volumi a un altro grande esploratore polare legato a Trieste, Carl Weyprecht, per redigere questo saggio ha attinto a piene mani dalla corrispondenza e dagli scrupolosi diari di Lovisato, oggi conservati ai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste.

Sono pagine assai vivaci e ricche di dettagli, che svelano non solo il carattere di Lovisato ma anche particolari importanti su come si svolgeva l’attività esplorativa in quel tempo. Le cose andarono male da subito. La spedizione australe, ideata da Giacomo Bove, “eroe italiano dell’Artico”, ufficiale di Marina del neonato Regno d’Italia, uno dei protagonisti della corsa internazionale alla scoperta del mitico “Passaggio a Nord-Est”, nelle intenzioni doveva portare il tricolore sabaudo a sventolare nelle incognite terre artiche in modo che il giovane Regno facesse la sua bella figura con le altre potenze marittime nord europee. Si può capire la felicità del patriota Lovisato quando venne convocato per entrare in partita in veste di geologo e comandante in seconda della spedizione. Peccato che con rapido cambio di prospettiva il governo italiano lasciò presto perdere le gelide terre australi per concentrarsi piuttosto sulla ricca Africa, ormai in pieno boom colonialista. Nel frattempo, però, si era fatta avanti l’Argentina, altro giovane Stato nazionale (indipendente dal 1816), un’Argentina particolarmente “attenta -nota Mazzoli - ai suoi mari meridionali e alle eventuali nuove terre da scoprire per le quali - in questo in concorrenza con il Cile - era pronta a rivendicarne la sovranità”.

Così l’Istituto Geografico Argentino giurò di “prestare il massimo appoggio morale e materiale all’iniziativa di Bove”, il quale, pur di non perdere l’occasione di partire, si gettò nelle braccia degli argentini. Continuando però, casa sua, a spacciare la spedizione come tutta italiana, per non perdere anche i buoni uffici della sua Patria. Lovisato, che era stato lasciato all’oscuro di tutte queste manovre politico-diplomatiche, salì a bordo del transatlantico “Nord America” tutto contento, e quando scoprì di essere di fatto alle dipendenza non della sua amata Italia, ma dell’Argentina, andò su tutte le furie. Troppo tardi però, per tornare indietro. I dissapori fra i componenti della Commissione italiana della spedizione iniziarono già durante il viaggio verso le Americhe, e andarono peggiorando nel corso delle successive esplorazioni. Pieno di acredine, Lovisato annotò sul diario: “Passino presto questi mesi ed una volta tornato in Italia, nessun Bove nè vacca mi leva dal mio paese, se non ho stabile garanzia”. La spedizione vera e propria partì con la nave “Cabo de Hornos” da Buenos Aires il 18 dicembre 1881, con Lovisato imbufalito perché lo avevano relegato in una delle cabine peggiori. I disagi della navigazione inasprirono i già surriscaldati animi, e in breve fra gli italiani fu un tutto contro tutti.

Nonostante ciò, nelle settimane e nei mesi successivi non mancarono i risultati, fra cui la scalata di alcune montagne inviolate dell’Isola degli Stati, una delle quali fu battezzata da Lovisato “Cima Trieste”. Il viaggio andò avanti fra contatti con i nativi - i fuegini -, raccolte naturalistiche, e compiti non facili assegnati agli italiani dagli argentini, come l’individuazione esatta del confine fra Argentina e Cile in base al trattato del 1881 nella Terra del Fuoco. Un naufragio sulle coste dalla baia di Hammacoia, con la perdita del bastimento e gli esploratori inchiodati a terra per settimane, non rese più piacevole l’avventura. A farla breve, quando nel novembre del 1882 la spedizione rientrò in Italia, Lovisato schizzò via senza salutare e si precipitò a Trieste, per gettarsi a capofitto nella lotta politica subito dopo l’esecuzione di Guglielmo Oberdan. Alla fine la polizia austroungarica lo liquidò con un foglio di via, mentre lui litigava con la Società Geografica Italiana, scriveva articoli al vetriolo contro l’Austria-Ungheria sulle pagine della Nuova Sardegna provocando tumulti che lo mandarono a processo, e insomma continuando a farsi intorno terra bruciata, anche dopo essere tornato nella Sassari dove aveva svolto la gran parte della sua carriera accademica.

Domenico Lovisato morì nel 1916, a nove mesi dall’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria-Ungheria, dopo aver inutilmente chiesto, alla veneranda età di 73 anni, di essere arruolato nell’esercito italiano, e senza vedere, per un soffio, realizzato il suo grande sogno dell’Istria e Trieste italiane. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo