La passeggiata in Italia del poeta vagabondo che a Trieste scoprì le sardelle e il vino

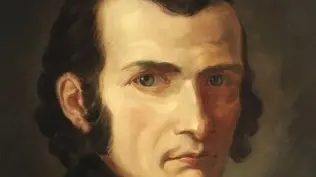

Una “passeggiata a piedi”, andata e ritorno, da Lipsia nel cuore della Germania, fino a Siracusa e all’estrema punta meridionale della Sicilia... e se oggi può apparire un’impresa insolita, pensiamo cosa possa esser stata nel 1801 quando l’intraprese Johann Gottfried Seume (1763-1810), figlio di agricoltori, soldato di ventura, poeta, filologo, precettore, vagabondo e autore di libri di viaggio. Johann Gottfried Seume fu un personaggio singolare, un vero spirito libero e indipendente, e in “Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802” ha raccontato la “passeggiata” che, sulla via dell’andata, lo portò anche a Trieste. Seume affrontò il suo leggendario viaggio all’età di 38 anni. Partì da Grimm, in Sassonia, il 6 dicembre 1801 e via Praga e Vienna, con sicuro ritmo da marciatore, raggiunse Trieste il 23 gennaio 1802. Della città mercantile, che Napoleone aveva da poco restituito agli austriaci, Seume offre un prezioso cammeo, descrivendone le novità urbanistiche e i fasti del nuovo teatro dell’opera. A sorprendere Seume, come tanti altri viaggiatori dopo di lui, è la visione di Trieste dall’alto, arrivando da Lubiana, dell’anfiteatro della città che si specchia nel golfo. Prende alloggio alla Locanda Grande, proprio quella dov’era stato ucciso Winkelmann e annota che forse gli hanno assegnato la stessa stanza dove 33 anni prima era stato commesso l’omicidio, ma da cui si aveva almeno una bella vista sul porto.

A Trieste Seume s’incontra con un vecchio amico, il filologo Abraham Penzel, che il caso aveva esiliato proprio lì. Cercano la tomba di Winkelmann, ma non la trovano. Trieste lo affascina per un breve soggiorno, ma non la sceglierebbe per risiederci stabilmente. La città vive sull’acqua, ma via terra è come tagliata fuori dal resto del mondo. Le pendici delle colline che la circondano sono state terrazzate e i triestini sono orgogliosi del vino che producono, scrive Seume. Ammira il nuovo Palazzo Carciotti, il migliore della città. Annota che l’anima dei triestini è prettamente commerciale e che temono una nuova guerra che avrebbe riflessi negativi sui loro affari, ovvero sulla vendita delle loro “sardelle e pezze di stoffa turche”. La cosa migliore di Trieste è per Seume l’appena inaugurato Teatro Grande, dove assiste alla rappresentazione di “Teodoro Re di Corsica” di Paisiello, ma si lamenta che tutti i palchi sono di proprietà dei mercanti triestini, mentre dalla platea, all’epoca riservata al popolo, arrivava una sgradevole puzza di baccalà. Almeno i cantanti avevano cantato bene, anzi meglio di quelli ascoltati a Vienna. A Trieste Seume ha il primo impatto con le abitudini dei rumorosi teatri italiani: durante lo spettacolo il pubblico parla e schiamazza per azzittirsi solo quando arrivava qualche aria nota. La tappa successiva a Trieste sarebbe stata la Serenissima, e Seume scrive: “la gente mi ripeteva che era da matto voler andare da Trieste a Venezia attraverso le montagne e mi dicevano che avrei rischiato di lasciarvi la pelle; ma io non mi lasciai convincere e mi diressi ancora una volta verso le montagne, non però per la stessa strada carrozzabile”. Seguendo a piedi la costa adriatica raggiunse gli Stati Pontifici fino ad Ancona. Scavalcati gli Appennini arrivò a Roma e a Napoli prese il postale per Palermo. Il 1° aprile sbarcò in Sicilia, ne percorse il periplo a piedi o a dorso di mulo passando per Agrigento, Siracusa, e Messina. Aveva realizzato il suo sogno. A fine aprile s’imbarcò di nuovo per Napoli e seguendo prima l’Appia e poi la Cassia raggiunse Firenze. A giugno 1802 arrivò a Milano. Attraversato il St. Gottardo – passando per Basilea giunse a Parigi e poi, via Strasburgo e Weimar, nell’agosto del 1802 fece ritorno a Lipsia. Durante quei nove mesi Seume aveva coperto l’intera distanza di seimila chilometri a piedi, facendo una media di circa trenta chilometri di marcia al giorno. A volte aveva dormito su comodi letti, più spesso sulla paglia o sul nudo pavimento, aveva passato tante frontiere, presentato tanti visti, passaporti, lettere di accompagnamento e presentazione. Seume viaggiava a piedi, “senza la prigione della carrozza”, libero, il suo bagaglio era composto da uno zaino di pelle di foca carico di classici greci e latini, un cambio di biancheria, un bastone nodoso e l’abito che indossava, lo stesso per tutti i nove mesi del viaggio. Gli scarponi li fece risuolare tre volte, la prima volta a Lubiana, dove si fece anche lavare le camicie. Per lui quello verso Siracusa fu un viaggio alla ricerca di se stesso, ma anche un ennesimo atto di ribellione. Da adolescente era rimasto orfano e un mecenate gli aveva pagato gli studi di teologia a Lipsia da dove era fuggito per finire nell’esercito inglese che lo aveva mandato in Nuova Scozia. Dopo aver disertato, era tornato a Lipsia e s’era laureato in diritto, filosofia, filologia e storia, era diventato precettore e aveva iniziato a pubblicare, poi s’era arruolato con le truppe dello Zar, ma le simpatie per la Polonia gli costarono dieci mesi di carcere. Lasciato l’esercito russo senza pensione, aveva iniziato a lavorare per l’editore Göschen per il quale aveva curato le opere complete di Klopstock. Da qui la nuova fuga a fine 1801. Dopo il successo di “Spaziergang nach Syrakus” viaggiò ancora e scrisse “Mein Sommer im Jahr 1805”. Ridotto in povertà, nell’estate del 1810 s’era fatto prestare dei soldi per una cura termale a Teplice, e lì morì il 13 giugno. Tre giorni dopo arrivò notizia che i russi gli avevano assegnato la pensione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo