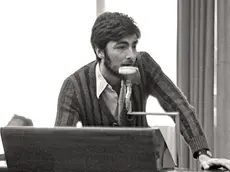

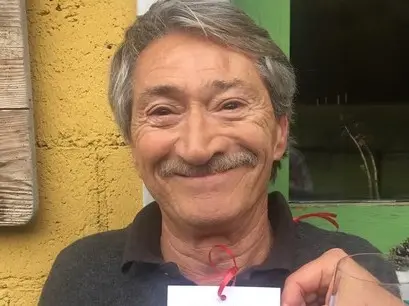

Mauro Gialuz «La nostra Università non era più elitaria»

TRIESTE «Il mio è stato un ‘68 da ribelle povero: provenivo da una famiglia di modeste condizioni e negli anni del liceo, che ebbi la fortuna di frequentare mentre la maggior parte dei miei amici veniva mandata a lavorare, avevo sviluppato un sentimento di rabbia, voglia di ribellione, odio per i ricchi di soldi e di libri, e una gran passione per il cinema. Che però venne stroncata sul nascere: non c’erano i soldi per mandarmi a Roma a seguire un corso di regia, allora scelsi di iscrivermi a Giurisprudenza, che portai avanti soprattutto per rispetto dei miei genitori che mi mantenevano». Racconta così Mauro Gialuz, sindacalista per una vita e oggi presidente dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, il suo approccio al movimento studentesco triestino. Che lo vide protagonista soprattutto nella sua seconda parte, quando nel 1970 fu occupata la sede nuova dell’Università.

Che clima si respirava a Trieste nel ’68?

«In quegli anni a Trieste dominava la destra: le scuole erano in mano ai fascisti, così come le manifestazioni per le strade, e anche l’Università nuova era egemonizzata. Ma Trieste era anche una città profondamente laica, dove già ai primi del ‘900 le donne potevano sedersi al tavolino di un bar a fumare una sigaretta. Perciò sulla scia del ‘68 nacquero esperienze cittadine particolari: c'era la Baberia, un appartamento dove vivevano sei-sette ragazze, la Gatteria e la Torretta di Cavana, dove vivevano gruppi di ragazzi. Erano esperienze che si ricollegavano alla necessità di liberarsi dell’autorità familiare, in linea con i principi portati avanti dal movimento».

Come ricorda l’occupazione di lettere di quell’anno?

«Quella di lettere fu un’occupazione d’importazione, decisa da una minoranza di studenti, che portava a Trieste i motivi conduttori del movimento studentesco di Milano, Pisa, Parigi: l’antiautoritarismo, la critica al capitalismo e al consumismo, la controinformazione... Nel ’68 io ero su posizioni di sinistra extraparlamentare e vedevo il partito comunista come una struttura che strumentalizzava l’occupazione, senza tenere conto davvero delle esigenze dei giovani. Ma anche se partecipai da militante all’occupazione di lettere, di cui ricordo i tanti seminari di carattere economico e politico, alcuni dei suoi leader mi ricordavano troppo quei ricchi e colti borghesi che odiavo. Di lì a poco maturai la convinzione della necessità di avere alle spalle una struttura organizzata: senza un’organizzazione qualsiasi battaglia è persa in partenza. Perciò mi iscrissi al Partito Comunista Italiano».

Cosa cambiò con l’occupazione dell’Università nuova, nel ’70?

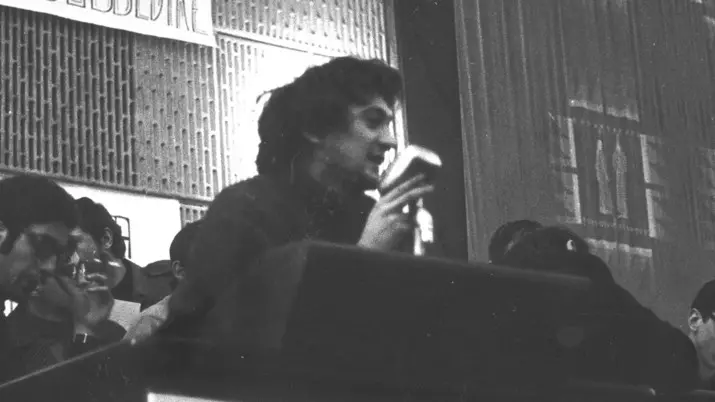

«Nel ’69 fu approvata la legge Codignola, che aprì l’accesso alle diverse facoltà universitarie anche ai diplomati degli istituti tecnici: così cambiò completamente la composizione della base studentesca, che prima era rappresentata in grandissima parte da figli di professionisti. Nel 1969-1970 cominciarono a iscriversi all’Università di Trieste i friulani, che prima non s’erano mai visti, e gli studenti triestini di lingua slovena, oltre a una numerosa comunità di greci scappati dalla dittatura dei colonnelli. L’occupazione in università nuova, che ne coinvolse una buona parte, scattò il 25 febbraio del 1970, partendo dalle facoltà di Economia, Ingegneria e Medicina. Fu quindi per sua natura un’occupazione che coinvolse un numero consistente di studenti: alle assemblee c’erano 800-1000 persone. La piattaforma su cui si basò parlava di diritto allo studio, casa dello studente, gratuità del trasporto pubblico per i fuori sede, borse di studio da ampliare, oltre alle tematiche generali del movimento studentesco di quegli anni».

Com’era composto politicamente il movimento studentesco?

«C’era tutta la sinistra extraparlamentare, i maoisti, i leninisti, gli anarchici, una componente cattolico progressista e i comunisti, che in altre università alle assemblee non potevano neppure parlare. Nel ’70-’71 a Trieste tutti potevano far parte del movimento. Io ero iscritto al Pci, ma tenni vari interventi in assemblea sia nel ’68 sia nel ’70: eravamo in una dozzina a parlare, sempre gli stessi, solo un paio le donne. A quei tempi stava crescendo il movimento femminista, ma in Università la leadership era ancora per la gran maggioranza maschile».

Cosa accadde poi?

«Le assemblee in aula magna divennero pratica quotidiana, così come le riunioni del Consiglio interfacoltà, presieduto dal presidente dell'Assemblea degli studenti, Aldo Colleoni. Dopo un confronto infruttuoso con il rettore Origone il 26 febbraio vennero occupati il rettorato e l'aula magna, mentre nelle facoltà le attività didattiche furono sospese. Il rettore parlò di un suo falso rapimento e in un clima incandescente gli studenti aprirono le loro assemblee a cittadini, lavoratori e studenti medi provenienti dalle scuole superiori della città, alcune delle quali, come il liceo Galilei, erano occupate».

Poi però si aprì un dialogo?

«Dopo undici giorni di occupazione il rettore e il Senato accademico accettarono un confronto con gli studenti sui temi della protesta: avvenne nell’aula magna in presenza di un'assemblea di circa 1500 studenti, presieduta da Aldo Colleoni. Furono chiesti piani di studio differenziati, la possibilità di visionare i verbali di edilizia universitaria, più trasparenza e inclusione degli studenti su temi importanti della politica universitaria. Rettore e Senato accademico acconsentirono alle richieste, anche se poi non tutte vennero realmente messe in pratica. Ci fu anche un incontro con l’assessore regionale all’istruzione. L’occupazione terminò dopo tre settimane, con la promessa comunque di portare avanti il discorso nei Comitati di Lotta delle singole facoltà».

Ci furono rapporti con il movimento operaio?

«I rapporti furono sporadici: vi erano gruppi di studenti che facevano volantinaggio davanti alla fabbriche e dentro circolavano slogan come “la salute non si monetizza” e “salario, dignità, diritti”. Ma il movimento operaio nel ’68, così come tutta la città, risentiva della fine della grande stagione della cantieristica a Trieste. A nulla erano valse le lotte, gli scioperi e le rivolte popolari del 1966, che a seguito dell’annuncio di chiusura del Cantiere S.Marco e della Fabbrica Macchine videro scendere in piazza, l’8 ottobre, una marea di operai in tuta blu. La manifestazione fu repressa con violenza dalla polizia e per la chiusura del cantiere non ci fu nulla da fare. Il primo sciopero generale per contrastare l’ulteriore de-industrializzazione della città fu organizzato dopo che io divenni segretario della Cgil, nel 1979. Era il 14 febbraio, lo stesso giorno della grande battaglia dei fuochisti del Lloyd nel 1902».

Cosa determinò la riuscita del movimento studentesco di quegli anni?

«Uno dei messaggi che può valere ancora oggi è legato al concetto di collettività, al “Noi”: ci vedevamo in assemblea e in osteria e facevamo baruffa guardandoci negli occhi. Poi si è tornati indietro ed è prevalsa la cultura dell’io, la competizione sfrenata, la raccomandazione per il singolo, il calpestare gli altri per emergere. È una cultura che indebolisce tutti. Ma mi rendo conto che le condizioni sono cambiate: oggi con una laurea si finisce a lavorare in un call center e la comunicazione con gli altri si gioca sempre più sul digitale, in assenza di uno spazio fisico. Per molta parte della politica attuale prevale la battaglia per l’affermazione dei diritti civili, che è però assolutamente insufficiente se prima non ci si adopera per trovare soluzione ai problemi quotidiani dei giovani: avere e mantenere un posto di lavoro, fondamentale per la dignità dell’individuo, e poter mettere su casa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo