Nel tempo sospeso di Zeko Ivo Andrić ritrova la forza contro l’inerzia della paura

TRIESTE. “Il pericolo maggiore non è nelle cose che ci minacciano nella realtà, ma nella paura che è in noi”, riflette il protagonista di “La vita di Isidor Katanić” un lungo racconto, finora inedito in Italia, tradotto da Alice Parmeggiani, del premio Nobel Ivo Andrić, pubblicato in questi giorni dall’editore friulano Bottega Errante Edizioni (pagg. 184, euro 17). Di cosa mai abbiamo paura? si chiede Isidor, soprannominato Zeko, che vuol dire coniglietto. “Delle infezioni - si risponde -, delle nuove malattie, delle invenzioni letali di cui leggiamo sui giornali, delle misure di polizia, perfino di quelle che non ci riguardano, i nostri pensieri notturni hanno radici nei nostri nervi scossi e nella ragione dormiente”.

Parole che suonano quanto mai vicine in questi giorni in cui un’emergenza sanitaria, difficilmente comprensibile, sembra aver attaccato il mondo intero. Zeko ha questi cupi pensieri mentre la sua Belgrado è sotto i bombardamenti tedeschi e una parte del paese è in mano agli ustascia nemici. Nell’estate del 1941 Andrić, come il suo protagonista, è a Belgrado, nell’appartamento di via Prizrenska. Il 6 aprile Hitler aveva iniziato i bombardamenti sulla città senza nemmeno preoccuparsi di fare una dichiarazione di guerra alla Serbia.

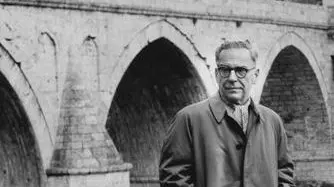

Tutto il personale diplomatico del Regno di Jugoslavia che si trovava a Berlino era stato rimandato a casa, solo ad Andrić, ambasciatore della Jugoslavia in Germania, era stata offerta la possibilità di riparare in Svizzera. Aveva rifiutato. Quando erano arrivati alla stazione di Belgrado, i quattordici diplomatici avevano trovato ad aspettarli la polizia che li aveva rispediti in Germania perché fossero processati per alto tradimento. La misura venne risparmiata ad Andrić, che si chiuse in casa, dove vivrà in un autoisolamento fino alla liberazione: sollevato dalla distanza dal genere umano ma anche tormentato dall’incapacità di agire.

In un’uguale situazione di sospensione sembra vivere Zeko, anonimo e insignificante calligrafo, che dopo aver abbandonato i talenti artistici dell’infanzia, ha avuto la disgrazia di innamorarsi di Margita e di sposarla. Margita detta Kobra. Bassa di statura, attorno ai novanta chili, con una di quelle acconciature “della donna della Vojvodina che neppure a Natale sembra in ordine”, aggressiva e piena di energia. Quando torna dalla guerra Zeko si trova anche un figlio, nato circostanze belliche poco chiare e soprannominato Tigre, bellimbusto viziato e fannullone. In famiglia Zeko trascorre la vita più infelice, e come un personaggio di Gogol, si trascina nell’inerzia accettando ogni cosa.

In una Belgrado tra le due guerre che ribolle di vita e di ricchezza, Zeko pensa al suicidio, pensiero non raro ai tempi nella classe colta e benestante. Tuttavia un giorno, mentre passeggia dietro ai suoi pensieri, si trova per caso sulle rive della Sava, tra baracche e pontili, e una vita sconosciuta che brulica sulla sponda del fiume.

In breve tempo Zeko diventa parte di un mondo di ex marinai forse comunisti, filosofi della vita, costruttori di barche, istriani e macedoni: tutte persone che languono a bordo fiume e hanno un conto in sospeso con la vita.

Sulla riva della Sava, Zeko trova un motivo per tirare avanti, ma sarà un’altra luce a illuminarlo e a scuoterlo: il ritorno a Belgrado della cognata Marija con il marito e i quattro figli che diventano per lui una famiglia alternativa. È tra i “bambini” della famiglia, diventati ragazzi, che Zeko viene a contatto con le idee della resistenza: lentamente, ma in modo risoluto, cresce in lui la consapevolezza dell’importanza di resistere al male e, in quelle circostanze eccezionali, si trasforma nell’uomo d’azione che Andrić non è mai riuscito a essere.

Attraverso lo sguardo di Zeko, il suo inviato nel mondo, Andrić osserva la realtà che ribolle sotto lo scontro tra collaborazionisti e resistenza: uno scontro che dà fiato alle divisioni etniche e ideologiche e che semina nel Regno di Jugoslavia i germi di quel conflitto che esploderà nelle guerre balcaniche degli anni Novanta. La radice è già tutta nella scena a Terazije, in piena occupazione nazista: in un’immobile aria estiva, al centro della pizza, Zeko vede i corpi degli impiccati, e altrettanto chiaramente vede nella stessa piazza il caffè, con la birra e i panini e i clienti seduti ai tavoli.

Se questo non è certo il migliore racconto di Andrić – lui stesso lo aveva escluso dalla raccolta di opere scelte perché lo avvertiva minato da un eccesso di realismo socialista – “La vita di Isodor Katanić” conserva però alcune delle descrizioni più vivide della complessa situazione di Belgrado e ci mostra da una prospettiva laterale le contraddizioni e le inerzie sociali, le angosce che saranno alla base dei pessimi rapporti etnici e politici postbellici e del collasso della Jugoslavia.

Contraddizioni che d’altra parte vivono nell’animo di Andrić, nato in Bosnia, battezzato in una chiesa cattolica, cresciuto a Sarajevo e Višengrad, incarcerato a Spalato, scelse il serbo come lingua della sua scrittura. E le sue parole: “Sono rimasto tenacemente e indissolubilmente legato al mio paese d’origine, la Bosnia, ma il luogo della mia vita e del mio lavoro è stato Belgrado” suonano come l’ultima eco di un’identità che non sarebbe mai più stata così molteplice e unita.

Riproduzione riservata © Il Piccolo