Rezzolla: «La gravità, attrazione irresistibile Cosmo e stelle ci spiegano come siamo fatti»

l’intervista

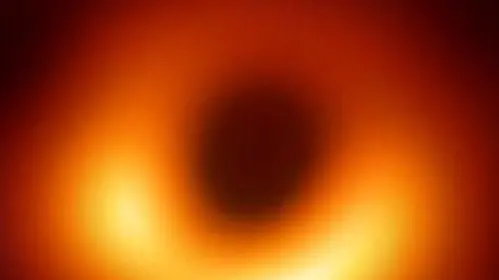

Era il 10 aprile del 2019 quando si diffuse la notizia che per la prima volta al mondo era stato fotografato un buco nero, il Messier 87, al centro della galassia Virgo A, distante circa 55 milioni di anni luce. Il progetto Event Horizon Telescope era finanziato dal 2014 e le ricerche coordinate da Luciano Rezzolla, l’astrofisico che ha avuto un ruolo di primo piano nella realizzazione dell’immagine storica.

Rezzolla, direttore dell’Istituto di Fisica Teorica alla Goethe University di Francoforte, per molti anni è stato docente di Astrofisica alla Sissa, ha vissuto molto a Trieste finché l’ha lasciata per la Germania, nel 2006. Da pochi giorni in libreria il suo “L’irresistibile attrazione della gravità. Viaggio alla scoperta dei buchi neri” (Rizzoli, pag. 308, euro 18), un libro irresistibile per chi, appunto, voglia scoprire i misteri del cosmo, quelli preclusi ai più, ma che Rezzolla sa restituirci con uno stile divulgativo “semplice”, ma non sempre facile perché appunto, l’autore non banalizza la complessità della disciplina. Fin dall’inizio c’è una formula che pare fondamentale per la comprensione del tema, ossia che la gravità è la manifestazione dello spaziotempo: «Cosa ci fa capire che esiste la gravità? L’esempio classico è la caduta della mela dall’albero – dice Rezzolla – la nostra istintiva spiegazione è che la causa sia la gravità. Al contrario dobbiamo pensare che la mela cade verso la Terra perché la Terra crea una concavità nella curvatura dello spaziotempo e la mela cerca di seguire questo incavo. Per chiarire meglio, se mettiamo al centro di un lenzuolo una palla da bowling e vicino anche una piccola biglia, quello che vedremo è la biglia che si avvicina alla palla da bowling. Quello che sta facendo è seguire la concavità sul lenzuolo, creata dalla palla da bowling. Ecco quindi il movimento della biglia è del tutto simile a quello della mela che cade dall’albero, segue una traiettoria. Ciò che ci dice Einstein è che la caduta della mela è dovuta alla curvatura dello spaziotempo e lo spaziotempo è un tessuto flessibile che può essere curvato se c’è della materia».

In che modo quindi è possibile fotografare l’immagine di un buco nero?

«Il buco nero attrae della materia che quando cade si riscalda ed emette luce. Gran parte della luce non giunge a noi perché viene assorbita prima. Alcune lunghezze d’onda però, in particolare quelle del Radio, possono raggiungerci. Ciò che è possibile fare dunque è una mappa radio delle emissione della materia vicina al buco nero, così come una cartina metereologica produce una mappa di temperatura o pressione. Da un buco nero ci si aspetta una mappa molto speciale, esattamente come quella che abbiamo osservato».

Quando è nata la sua passione per l’astrofisica?

«È una passione che ho fin da ragazzino, più o meno fin dalle scuole medie. In realtà all’inizio non era la fisica a interessarmi. Quando ero a Trieste volevo studiare Architettura navale, poi mi sono detto che forse sarebbe stato noioso fare dei progetti di pescherecci, che era ciò che allora facevano».

Lei è nato a Milano, ma ha vissuto molto a Bari e a Trieste…

«Sì infatti, ho vissuto molto a Bari perché i miei genitori sono pugliesi. Poi ho deciso di studiare Astrofisica, a Bari non c’era, quindi ho scelto Trieste perché era il posto ideale, sul mare come Bari e quindi perfetta. Mi sono laureato in Fisica a Trieste, ho fatto il dottorato, sono andato negli Stati Uniti e poi sono tornato a Trieste, insegnavo alla Sissa, dopo di che l’ho lasciata per trasferirmi in Germania».

Come ricorda la sua esperienza triestina?

«Se dovessi tornare in Italia tornerei a Trieste. Trieste mi ha rubato il cuore. Gran parte dei miei amici sono in quella città, dove sono stato benissimo».

Oltre alla gravità e ai buchi neri, lei comunica l’importanza, per la fisica moderna, delle stelle di neutroni…

«Sono importanti perché sono “estreme”, sia dal punto di vista gravitazionale, di densità che di calore, quindi ci insegnano che cosa accade quando la materia viene compressa in spazi molto piccoli. Studiare le stelle di neutroni ci consente di capire come siamo fatti noi. Dal punto di vista nucleare sono fenomeni molto interessanti perché noi non riusciremmo a riprodurre quelle condizioni in laboratorio. Il macrocosmo, in qualche misura, ci insegna il microcosmo».

Quando effettivamente ha capito di aver fotografato un buco nero, qual è stata la sua prima reazione?

«Di incredulità e di gioia in un primo momento. Una fortissima emozione, seguita poi anche da uno stato di preoccupazione. Il punto è che dovevamo tradurre in parole anni di ricerca e dimostrare alla comunità scientifica la validità del nostro risultato. Per fornire in maniera comprensiva tutte la informazioni necessarie abbiamo impiegato quasi un anno e il risultato è stato una serie di articoli scientifici pubblicati in un volume a parte. Un grande lavoro di sintesi ed un enorme sforzo intellettuale di squadra che però ha dato vita a dei risultati epocali». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo