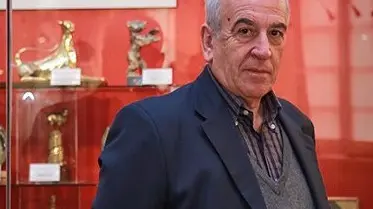

Sergio Toffetti: «Così la memoria del cinema è memoria di vita»

GORIZIA. Il Premio all’Opera d’autore dell’Amidei 2019 a Margarethe von Trotta, quello alla Cultura cinematografica a Sergio Toffetti. Il restauratore e presidente del Museo nazionale del cinema di Torino sarà al Kinemax oggi, alle 18, per incontrare il pubblico in un appuntamento condotto da Paolo Mereghetti e Simone Venturini. Alle 21.15, al Parco Coronini Cronberg (in caso di maltempo al Kinemax) riceverà il riconoscimento della kermesse goriziana. Quindi, sullo schermo il pubblico potrà conoscere “Sinfonia gradese”, documentario di diciotto minuti degli anni Cinquanta con regia di Lucio Rocco, Silvano Mottola e Biagio Marin, anche voce narrante, ritrovato nel ’90 in maniera rocambolesca a Vienna. La serata si concluderà con la proiezione di “Roma città aperta” di Roberto Rossellini, nella versione restaurata proprio da Toffetti.

Toffetti, da studioso, quali sono state le difficoltà della lavorazione di “Roma città aperta”?

«Il problema più grande consisteva nel trovare la pellicola. Proprio così: in Italia nessuno la produceva più. Venne quindi mandato Carlo Di Palma, che poi sarebbe diventato il direttore della fotografia di Antonioni, Woody Allen e di tanti altri, a cercare di comprare di contrabbando rulli di pellicola dalle armate alleate. Così, ogni trecento metri il tipo di pellicola era differente e ciò la dice lunga sulle condizioni di estrema difficoltà in cui il film è stato girato. Peraltro, sulle avventurose riprese del lungometraggio è stato scritto un romanzo: “Celluloide”, di Ugo Pirro, da cui Lizzani ha tratto un film».

Riguardo il restauro, invece, quali sono state le difficoltà maggiori?

«Il restauro è stato fatto se ben ricordo nel 2008, quando ero conservatore alla Cineteca Nazionale, partendo dal negativo originale. Il problema più grande si legava proprio alle differenti pellicole utilizzate: ne abbiamo trovate ben sei. E ciò ha reso il lavoro particolarmente complesso, perché ogni pellicola ha una propria risposta fotografica che quindi andava sistemata».

In qualità di restauratore, quanti film ha salvato?

«Ho coordinato per un po’ le politiche di restauro della Cineteca nazionale e in quel periodo ho salvato centinaia di film, che vanno dai grandi classici fino ai lavori più piccoli e curiosi, come i film d’avanguardia. Sempre partendo dal negativo originale, ho restaurato tutta l’opera di Paolo Gioli, grande artista visivo, pittore, ma anche cineasta tra i più importanti di oggi. Poi, ho recuperato film come “La fiamma che non si spegne” di Cottafavi. Insomma, andavo da Antonioni a “Matrimonio all’italiana” di De Sica fino alle opere dei grandi artigiani del nostro cinema. La mia attività di restauratore è orientata soprattutto al cinema italiano sonoro, specie del Dopoguerra; quella del Museo del cinema, invece, si concentra soprattutto sul muto».

Non tutti conoscono il Museo nazionale del cinema di Torino, di cui lei è presidente. Come ce lo racconta brevemente?

«Ha sede nella Mole antonelliana. È stato ideato da Maria Adriana Prolo, che già alla fine degli anni Trenta si era trovata a occuparsi del cinema muto torinese quando, in città, si girava “Cabiria” e c’erano grandi registi come Ambrosio e Pastrone, che lei conosceva. Aveva capito che il cinema non cominciava necessariamente con l’invenzione dei fratelli Lumière, ma poteva andare molto più indietro nel tempo: alle macchine che servivano per gli spettacoli ottici. Così, ha raccolto lanterne magiche e “mondi nuovi”. Il museo, quindi, presenta una collezione degli strumenti che nel corso dei secoli, a partire dal 1500, sono stati realizzati per far vedere o creare le immagini sia fisse sia in movimento. Inoltre, il Museo dispone di una collezione di 535 mila manifesti, di fotografie e di film, con una particolare attenzione per quelli del muto. Lo scorso anno ha venduto quasi 700 mila biglietti. Sì, è uno dei più visitati».

Cosa rappresenta la memoria del cinema?

«Tutto il cinema è sempre nostro contemporaneo. Infatti, nella stessa serata, possiamo vedere con lo stesso piacere “La La Land” e “Cantando sotto la pioggia”, “La grande bellezza” e “La dolce vita”. Anche per questo è importante preservare la memoria del cinema, che in fondo è memoria della nostra vita Oggi la memoria coincide con la possibilità di trasmettere la cultura».

Riproduzione riservata © Il Piccolo