Vita, amori e segreti della famiglia Slataper negli appunti del nipote

TRIESTE "Ed ecco un giorno di dicembre del 1911 a Firenze, mentre pranzavo, entrare nella “Trattoria degli Studenti” in via dei Servi, Giani Stuparich, con un giovane uomo forte, dai grandi baffi biondi, spioventi lungo le labbra e una capigliatura più bionda ancora e così ariosa che pareva dovesse volar via, e gli cingeva la testa come un’aureola di luce. Giani disse solo: ecco Scipio. E tale era la mia sorpresa che non seppi neanche articolare il mio nome. Allora Scipio sbottò in una fresca risata, che fu tutta una festa di luce”. Il ricordo di Biagio Marin del suo primo incontro con Scipio Slataper fotografa con grandissima efficacia la personalità dell’autore de “Il mio Carso”, protagonista, e non poteva essere diversamente, di “Appunti per una storia di famiglia” di Aurelio Slataper (Edizioni centro Studi Scipio Slataper, 150 pagine, 15 euro).

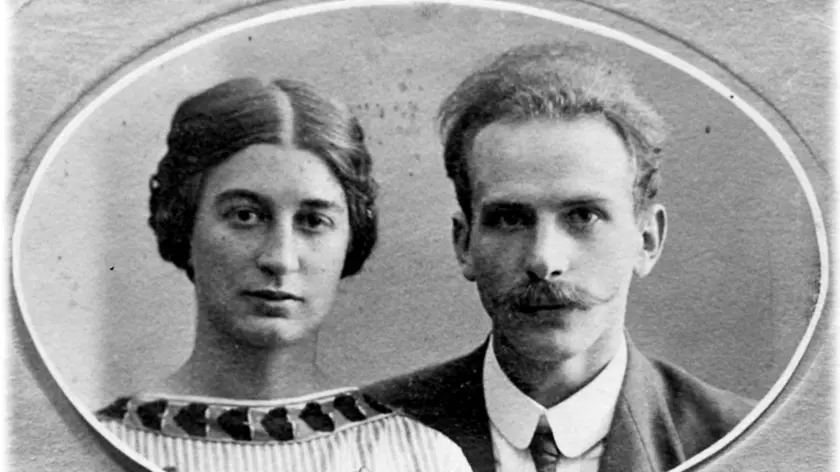

Scipio non sarebbe diventato il personaggio che conosciamo se non fosse nato da quella famiglia che il nipote Aurelio ci fa conoscere. Una grande famiglia, con un sacco di figli che si spargono per “l’impero senza confini” e per il mondo, tanto che c’è a tutt’oggi un vivace ramo americano. Per non perdersi viene utilissimo l’albero genealogico nelle pagine finali. Il primo nato a Trieste nel 1792 è Giacomo Filippo, commerciante di candele, sposato con Maria Lozzi, il cui medaglione impreziosisce la copertina del libro, e padre di sette figli. A trasferirsi nell’emporio asburgico è stato suo padre Filippo, economo nella chiesa dei Gesuiti, padre di quattordici figli. Da dove arriva il “gesuita” nato a Gorizia? Il cognome, stando al filologo e glottologo sloveno Pavle Merku, si trova nella zona di Tolmino. Da un’ulteriore ricerca, condotta da Aurelio, potrebbe trattarsi di dalmati dell’entroterra di Sebenico, assoldati dai proprietari terrieri dell’Alto Isontino per sedare una rivolta contadina e poi rimasti lì a vivere. Smentite quindi le origini boeme attribuite da altri studiosi. Gli affari vanno bene, tanto che la famiglia può acquistare la bella villa di via Bazzoni 15 circondata da un elegante giardino con una splendida vista.

Amatissima da Scipio, che la ricorderà con nostalgia nel suo libro, dopo che il padre Luigi Slataper junior (il senior era il figlio di Giacomo Filippo che di figli ne ebbe dieci) fu costretto a cederla e a liquidare la ditta per questioni ereditarie. Gli Slataper, avevano raggiunto una rilevante posizione sociale, erano imparentati con importanti famiglie come i de’ Sandrinelli, tanto che Scipio deve il suo nome allo zio della madre, Scipione de’ Sandrinelli. Accomunati dall’adesione al partito liberal nazionale, avevano dimenticato le radici slovene nell’ascesa sociale. Ma non le dimenticherà Scipio. Lasciamo stare la marea di parenti per concentrarci su Scipio e su suo figlio. Viste le difficoltà familiari, l’autore de “Il mio Carso” deve procurarsi una borsa di studio, la ottiene dalla Fondazione Ester Kohen Fano, con l’obbligo però di utilizzarla in Italia. E Scipio va a Firenze, dove si afferma nell’ambiente della “Voce”, che, per un periodo, dirige.

Sono anni di studio intenso, di lavoro per vari giornali, di scrittura. Escono le “Lettere triestine” dove Scipio elenca con urticante ironia e chirurgica precisione le contraddizioni della borghesia triestina “bottegaia” senza ideali; è vicino alle posizioni di Vivante, di forte impronta socialista. Le “Lettere” gli costano la borsa di studio e quindi deve darsi da fare ancor di più. E’ vulcanico e polemizza con gli ultras irredentisti come Ruggero Timeus e Attilio Tamaro. E ci sono anche gli amori, le tre amiche, Anna Pulitzer Finali, Elody Oblath e Luisa Carniel. La prima è il suo grande, ostacolato (anche a causa delle “Lettere”) e tragico amore: Anna si suiciderà, gettando Scipio in “una malinconia senza soccorsi”, come scrive Stuparich. La seconda lo amerà senza farglielo sapere e la terza, Luisa Carniel, Gigetta, diventerà sua moglie e madre di Scipio junior. Scipio senior reagisce al dolore per la tragica fine di Anna e si rifugia sul Carso a scrivere il suo libro. Si laurea con una tesi su Ibsen, si sposa e va a vivere ad Amburgo, come lettore di italiano al Kolonialinstitut. Il mondo tedesco gli suggerisce riflessioni sulla politica continentale, tanto che si propone di fondare a Trieste una rivista col nome di Europa.

Nelle sue riflessioni emerge la sua diversità dall’irredentismo dei Timeus e dei Tamaro: “Io non sono dunque irredentista. Ma se voi siete sul serio irredentisti dovete volere con me, per noi, una vita più dura, più eroica, più disinteressata”. Parole che preludono alla scelta che lo porterà ad arruolarsi nell’esercito italiano, anche perché disgustato da quanto accaduto in Galizia, dove il 97mo con tanti suoi concittadini è stato mandato al massacro. Lo seguirà il fratello Guido, mentre il maggiore Gastone vestirà la divisa asburgica. Anche gli Slataper saranno divisi dalla Grande guerra. Scipio morirà il 3 dicembre 1915 sul Calvario, a 27 anni, senza conoscere il figlio, sul quale peserà l’iconografia eroica perpetuata dalla zia Nerina sul padre, patriota fino all’estremo sacrificio. Come gli peserà la distanza dalla madre, che porterà il lutto per il marito e vivrà, nel vero senso della parola, nell’azienda di famiglia, la Smolars. Scipio junior non sceglierà la letteratura ma la scienza, prima l’ingegneria poi la fisica, collaborerà con i “ragazzi di via Panisperna”, tra i quali ricordo Enrico Segrè, Ettore Majorana ed Enrico Fermi.

Allo scoppio del secondo conflitto mondiale anche Scipio junior sente il dovere di arruolarsi, è ufficiale degli alpini e anche lui muore nel ’43 senza conoscere il figlio Aurelio, che in questo libro libera la figura del nonno dall’iconografia patriottarda per sottolineare l’idealista, il visionario che tanto aveva intuito sul futuro d’Europa e di Trieste, e racconta con tenerezza il padre sconosciuto, anche lui eroico in una scelta che l’avrebbe ucciso. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo