Attraverso il mito di Ulisse dall’archeologia a Bill Viola gli artisti svelano se stessi

il percorso

Dall’archeologia all’arte contemporanea, dalla nave più antica del mondo al video “The Encounter” di Bill Viola: una mostra ambiziosa, spettacolare, con 250 pezzi provenienti da tutto il mondo per raccontare il mito di Ulisse.

Ai Musei San Domenico di Forlì il viaggio dell’eroe omerico diviene un viaggio nell’arte di tutti i tempi, rivelando come una storia dal valore universale possa esprimere sentimenti, situazioni sempre attuali, con cui l’uomo, l’artista si può sempre confrontare e riconoscere.

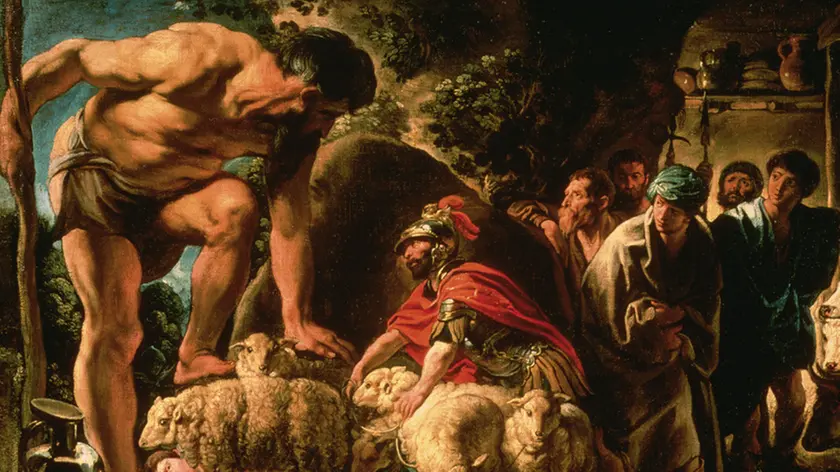

“Ulisse l’arte e il mito” curata da Gianfranco Brunelli, Francesco Leone, Fernando Mazzocca, Fabrizio Paolucci e Paola Refice prende il suo avvio nei meravigliosi, ampi spazi della chiesa di San Giacomo: qui si dispiega il relitto di una nave greca, forse achea, del VI secolo a.C., recuperata a 800 m dalla costa di Gela; trasportava anfore di olio e di vino e lingotti di oricalco (la lega metallica citata anche da Platone). Tutt’attorno stanno le divinità, a cominciare dall’intero “Concilio degli dei” rappresentato nel dipinto di Rubens del Castello di Praga, per proseguire con le statue in marmo di epoca romana che ritraggono Hera, Demetra, Atena, Ares, fino allo Zeus di Capo Artemisio (nella copia in gesso proveniente da Ginevra) posto davanti al Cavallo di Mimmo Paladino.

Ad accogliere Afrodite Callipigia dal Museo archeologico di Napoli, c’è uno spazio specificatamente dedicato cui si giunge dopo aver attraversato un’incredibile galleria di ceramiche dalla diversa foggia, rilievi etruschi in alabastro, un balsamario in argilla a forma di sirena, a narrare gli episodi più significativi del poema omerico: la contesa tra Aiace e Ulisse per le armi di Achille, l’accecamento del Ciclope, la fuga dalla grotta del Ciclope, Ulisse e le sirene, il riconoscimento di Ulisse e Penelope. E a proposito di sirene a quella ateniese in marmo pentelico datata al 320 a.C. dall’aspetto di una donna-uccello fa eco la sirena longobarda proveniente da Cividale che invece si presenta con due code di pesce e capelli sciolti, a simboleggiare la lussuria. Sono le prime di una serie che prosegue poi nella pittura, specie tra Ottocento e Novecento, dove queste creature misteriose insieme alla figura della maga Circe diventano il simbolo del fascino femminile, attraente e pericoloso al tempo stesso. A suggerirlo i dipinti di Hilton, Beauvais, Waterhouse, Klinger, Sartorio, oltre alle illustrazioni di Klimt sulla rivista “Ver Sacrum”.

L’Ulisse di Dante, nella dialettica tra virtù e conoscenza nella misura del limite, viene proposto dalla lettura della Divina Commedia di Vittorio Gassman e dalle miniature dei testi del XIV e XV secolo, prestati da diverse biblioteche italiane. Dello stesso periodo alcuni cassoni nuziali esaltano la figura di Penelope, fedele sposa di Ulisse.

Dopo la sezione dedicata al Laocoonte, dove si ripercorre la storia dello scoprimento del capolavoro ellenistico nel 1506 e del suo effetto sugli artisti del Rinascimento, al piano superiore la mostra presenta una ricca quadreria dal Rinascimento al Barocco, al Neoclassicismo, al Romanticismo, al Simbolismo.

E si fa sempre più evidente l’idea di come il mito abbia sì influenzato l’arte ma anche di come l’arte abbia trasformato il mito, come gli artisti abbiano fatto proprio il mito per raccontarlo secondo il loro punto di vista, o meglio, per raccontarsi. Ciò pare ancor più vero nel Novecento dove l’Ulisse contemporaneo, come il Leopold Bloom dell’Ulysses di Joyce, pare vagare senza meta tra le muse inquietanti di De Chirico e Carrà, e il tormentato Laocoonte di Meštrović. Quando poi, alla fine del percorso, la forte espressività dell’Ulisse di Martini incontra quella dell’antico volto dell’Ulisse di Sperlonga, appare chiaro che tutta l’arte è contemporanea, se ha per tema l’uomo e la sua avventura su questa terra.

La mostra rimarrà aperta fino al 21 giugno. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo