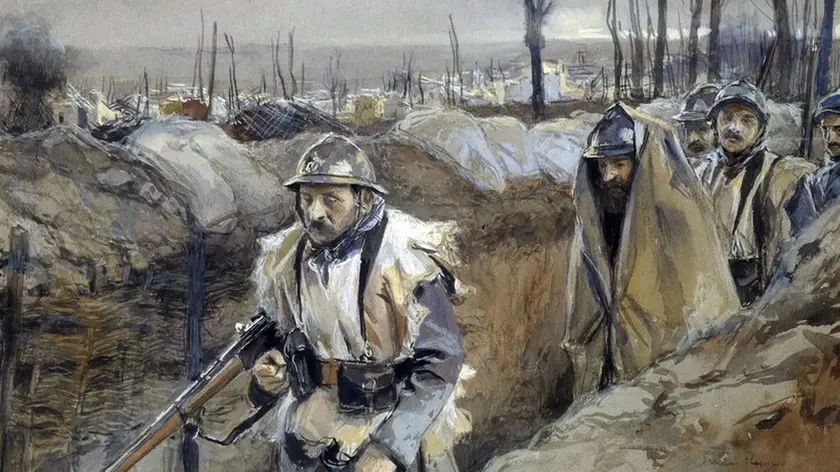

E dal fronte tornavano tanti miseri automi sconvolti dalle trincee

di BRUNA BIANCHI

Nel corso del primo conflitto tecnologico furono mobilitati 65 milioni di uomini; quasi nove milioni ebbero la vita stroncata; ogni palmo di terra costò un'ecatombe. La battaglia della Somme, che si svolse dal primo luglio al 23 novembre 1916, è emblematica di una conduzione della guerra che si svolse sul fronte occidentale: il bombardamento dei grossi calibri protratto per giorni, il tormento del fragore in condizione di immobilità assoluta, l'avanzata sotto il fuoco delle mitragliatrici avversarie. Nonostante le pesantissime perdite, giorno dopo giorno, ai soldati si ordinò di uscire dalle trincee per essere decimati.

Uomini strappati alle loro occupazioni, agli affetti famigliari, alle prospettive della vita, furono improvvisamente scagliati in un mondo di violenza e orrore, spinti a dimenticare la propria vita passata, a negare i valori nei quali erano cresciuti, ad essere pronti a morire e a uccidere.

Il disorientamento, la tensione continua, la brutalità della disciplina militare, le lacerazioni nella propria vita e nella propria coscienza, le sofferenze fisiche, ebbero conseguenze profonde sulla psiche dei combattenti che a migliaia in ogni paese furono ricoverati nei manicomi.

Se nei primi anni di guerra prevalsero le forme confusionali leggere, nel 1917 e nel 1918 prevalsero le forme gravi caratterizzate da amnesia completa e disorientamento assoluto. I soldati presentavano caratteristiche così spiccate che se ne faceva la diagnosi al solo vederli sbarcare dalla autoambulanza. Camminavano automaticamente, come trasognati, erano docilissimi, si facevano condurre in corsia senza mostrare di avvedersi di quanto accadeva. Essi sono descritti nelle cartelle cliniche come "miseri automi", dalla fisionomia inespressiva, fatua e puerile, che si muovono come se giocassero a mosca cieca, camminano con le mani a penzoloni, piangono in silenzio.

La sensazione di aver smarrito se stessi, di aver perduto la possibilità di vivere e reagire è espressa con una limpidezza che induce i medici a desistere dal tentare di vincere una ostinazione tanto cupa.

L'impenetrabilità dei soldati è segno di una costernazione assoluta, di un distacco dalla vita profondo e disperato che solo raramente si traduce in parole.

In molti casi tutta l'emotività, la memoria, la personalità sono immobilizzate a un evento di guerra. Nulla sembra poter scuotere i soldati dal loro sogno, dal rivivere costantemente l'evento traumatico.

Tali forme di allucinazione avevano generalmente una breve durata, ma persistenti si dimostravano i disturbi della memoria, l'incapacità di concentrazione, la depressione, il ritorno improvviso o il ricorrere ossessivo dei ricordi. Talvolta nelle movenze e nella voce permaneva una specie di infantilismo ed i medici erano indotti a riconoscere nel dolore e nella sofferenza incancellabile dell'esperienza di guerra la vera e unica ragione del prolungamento dei decorsi.

L'automatismo, presente nel delirio, si manifestava anche nella fuga. Erano diserzioni inconsapevoli, automatiche, un vagare senza meta, nel tentativo di sottrarsi al frastuono, agli spettacoli di morte. Chi viene ritrovato smarrito nella neve, chi ai margini della ferrovia, infangati, ancora con la baionetta in canna. Nei resoconti che gli psichiatri inviavano regolarmente ai Corpi d'armata sulla loro attività è evidente il disagio di tanti medici impegnati nel servizio psichiatrico di guerra di fronte al proprio ruolo, la sfiducia nella terapia, e nelle loro dichiarazioni si affaccia la consapevolezza che il carico delle sofferenze di un conflitto tanto sanguinoso non avrebbe avuto termine con la cessazione delle ostilità.

Se per le nevrosi di guerra si può parlare di "fuga nella malattia", per oltre 100mila uomini la fuga, ovvero l'abbandono temporaneo o definitivo dell'esercito fu un gesto di ribellione e di rifiuto consapevole. La diserzione fu il reato più diffuso durante il conflitto. L'aumento progressivo del reato è ben esemplificato dal numero delle condanne: da 10.272 nel primo anno di guerra si passò a 27.817 nel secondo e a 55.034 nel terzo.

Per arginare il dilagare del reato si inasprirono le pene e si estese progressivamente la possibilità di comminare la pena di morte e furono anche previste ritorsioni nei confronti dei famigliari, quali la confisca dei beni e la privazione del sussidio per effetto della sola denuncia.

Quali furono le ragioni che provocarono la rottura del principio di autorità e condussero migliaia di soldati ad incorrere in una giustizia sempre più severa? Lo studio di un campione composto di 1300 soldati giudicati da vari tribunali ci permette di ricostruire motivazioni, modalità ed esiti della diserzione.

In maggioranza i soldati si allontanarono per ragioni familiari, le loro assenze furono brevi, seguite da spontaneo rientro. Soprattutto tra i soldati settentrionali prevalsero le fughe brevissime (da 1 a 3 giorni), motivate dal desiderio di riabbracciare i congiunti prima di partire per il fronte, salutare i fratelli in licenza, o semplicemente immergersi per poche ore nell'atmosfera domestica.

Sarebbe tuttavia sbagliato considerare queste diserzioni alla stregua di semplici "scappate". Anche quando ebbe breve durata, la diserzione non fu un episodio di scarso rilievo all'interno dell'esperienza di guerra, al contrario. La decisione di disertare avveniva sempre sotto la spinta di una intensa emotività. I soldati vivevano continuamente nell'angoscia di non rivedere più i propri cari, angoscia che si acuiva al momento di lasciare il deposito per il fronte.

Neppure nel rientro spontaneo si deve sempre vedere un segno di accettazione dei propri doveri nonostante tutto. Ciò è particolarmente vero per i soldati meridionali; le loro dichiarazioni infatti rivelano che essi in maggioranza si costituirono perché sopraffatti dal senso di impotenza: non poter raggiungere il paese, non riuscire a nascondersi, non aver più la forza di vivere in condizioni di latitanza o per il timore delle pene.

A essere colpiti dalle condanne più severe furono i contadini, che rappresentano il gruppo più numeroso del campione e i soldati con responsabilità familiari. Allo sgomento nel vedere le terre in completo abbandono, moglie e figli ridotti alla fame e affranti dai lutti e dalla fatica, subentrava il risentimento nei confronti dello Stato che non provvedeva alle famiglie, si faceva strada la consapevolezza che con l'aumento dei doveri e delle sofferenze diminuivano i margini di libertà individuale e i diritti fondamentali.

Se nel 1915 e nel 1916 prevalsero i brevi allontanamenti seguiti dai rientri spontanei, a partire dalla primavera 1917 la tendenza si invertì; si protrasse il periodo di assenza e diminuì il numero di coloro che rientrarono spontaneamente.

Nonostante il diffuso aiuto della popolazione, la sopravvivenza durante la latitanza era sempre estremamente difficile; molti quindi sceglievano di vivere alla macchia, organizzati in bande armate per affrontare i carabinieri. Non c'è prefetto che nel 1917 e nel 1918 non segnali scontri a fuoco tra disertori e carabinieri.

Verso la fine del conflitto manifestazioni aperte di rabbia e di ribellione, esplicito desiderio di vendetta erano un chiaro preludio delle lotte del dopoguerra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo