Malabotta, notaio poeta che trovava nell’arte il senso della bellezza

Fino al 20 agosto il Museo Revoltella di Trieste espone pezzi della sua collezione: Nathan, Bolaffio, Carmelich

Una stanza al quinto piano del Museo Revoltella rende omaggio, fino al 20 agosto, al ricordo di un poliedrico e raffinato collezionista, Manlio Malabotta (Trieste 1907 - 1975), di professione notaio ma nell’animo grande cultore dell’arte, di cui era conoscitore profondo dalle felici intuizioni. Che sgorgavano con facilità nella sua mente, dal momento che fu anche poeta molto sensibile al dialetto e legato alla terra adriatica, essendo di padre di Lussin Piccolo e di madre figlia di armatori delle Bocche di Cattaro. E pure fotografo dalle qualità eccezionali, scrittore arguto e critico militante dal 1929 al ’35, con collaborazioni a “Il Popolo di Trieste”, a “Il Selvaggio”, la rivista diretta da Mino Maccari, sulla quale dissertava anche di architettura, e a “Emporium, rivista illustrata d’arte e di coltura del 1930”.

Fin dai tempi del Liceo Dante di Trieste, aveva intessuto relazioni colte e significative con degli artisti giuliani che apprezzava, quali Arturo Nathan, Leonor Fini, Vittorio Bolaffio, Adolfo Levier, Luigi Spazzapan, Marcello Mascherini, da alcuni dei quali acquistò diverse opere; ma anche, poi, con l'editore Vanni Scheiwiller, con Leo Longanesi, Bobi Bazlen, con lo scrittore-gallerista Carolus Cergoly, Umberto Saba e Giovanni Comisso.

Nella saletta sono raccolte con garbo e chiarezza, a cura di Susanna Gregorat, 21 opere dal 1907 agli anni ’30 - donate al Museo dalla moglie Franca Fenga Malabotta - molto rappresentative di quel periodo che potremmo definire dell’internazionalità di Trieste. Di una città ancora immersa, con il ruolo di unico porto dell’Impero austroungarico e secondo d’Europa, nella compagine asburgica e, poco dopo, negli anni 20 e ’30, ancora memore della propria centralità europea, e divenuta quindi collettore di energie ed espressioni culturali di grande spessore e avanguardia.

La città scelta da James Joyce per vivere, dove nasce l’«Ulisse», in cui Bazlen fa conoscere i testi in lingua originale degli autori dell’Est europeo; dove nascono Leo Castelli, Gillo Dorfles e Nathan e si forma Leonor Fini; dove vivono e operano Svevo e Saba. Si crea così un milieu artistico-culturale sospeso tra le atmosfere mitteleuropee, affinate nelle Accademie di Belle Arti di Monaco e di Vienna, la cultura italiana mediata da Venezia e l’avanguardia francese, che si profila attraverso la Russia e il Centro Europa.

Tutto questo è racchiuso nella stanza del Revoltella, per volontà appunto della moglie del collezionista, che ha sempre accuratamente coltivato con riservatezza amorevole il ricordo del marito e divulgato e aperto il più possibile al pubblico la conoscenza del tesoro artistico da lui raccolto negli anni. Che racchiudeva moltissimi De Pisis, che purtroppo anni fa Trieste si è lasciata scappare, ma anche delle vere e proprie collezioni di Arturo Martini e di Giorgio Morandi, accanto a diverse opere di altri eminenti artisti italiani.

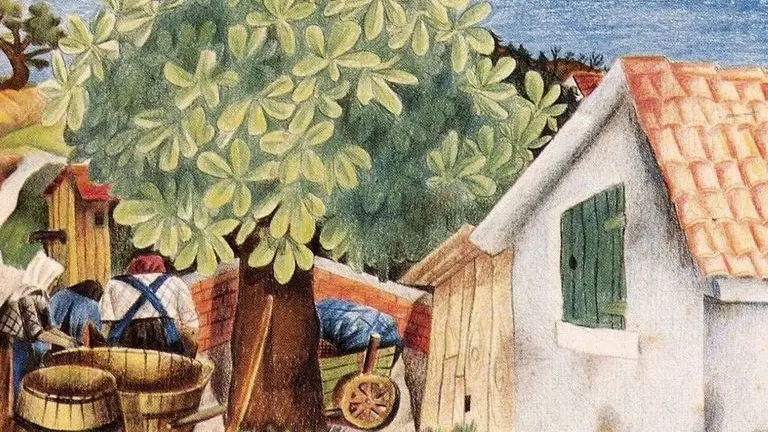

Di grande fascino in mostra è la parete dedica a Giorgio Carmelich, promessa dell’arte triestina, spentosi a soli 22 anni, uno degli artisti più originali e innovatori della sua generazione. Una quindicina di pezzi della seconda metà degli anni ’20 testimoniano il suo talento: un olio offre una personale interpretazione del lessico cubista, tra alcune matite colorate di grande poetica bellezza, emergono la luminosissima “Strada nel bosco” e il “Carnevale a Praga”, in cui, grazie a magistrali sfumature, la festa nordica è resa attraverso una contenuta e magica atmosfera in controluce, in cui palpita, surreale, la neve. Ma c’è anche una novità: le foto in bianco e nero sospese tra futurismo e surrealismo, in linea con il clima artistico-culturale del momento.

Altra chicca è la raffinata “Cinesina”, dipinto a olio di grande qualità del ‘13 di Vittorio Bolaffio, che lo stesso collezionista ebbe modo a suo tempo di recensire, commuovendo l’artista. E la magnifica, autobiografica “Solitudine” di Nathan, del ’30, che sintetizza con grande efficacia l’universo di silenzio e luce dell’artista. Il quadro “più antico” della collezione è la “Donna buranese”, dipinta nel 1907 da Arturo Fittke e ammantato, nonostante la luce lagunare, del consueto velo malinconico.

Il collezionista è poi presente in due notevolissimi ritratti, quello espressionista di Adolfo Levier e l’altro, più delicato, di Mario Lannes. Ambedue incisivi, in cui traspare il temperamento di Malabotta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche

Video