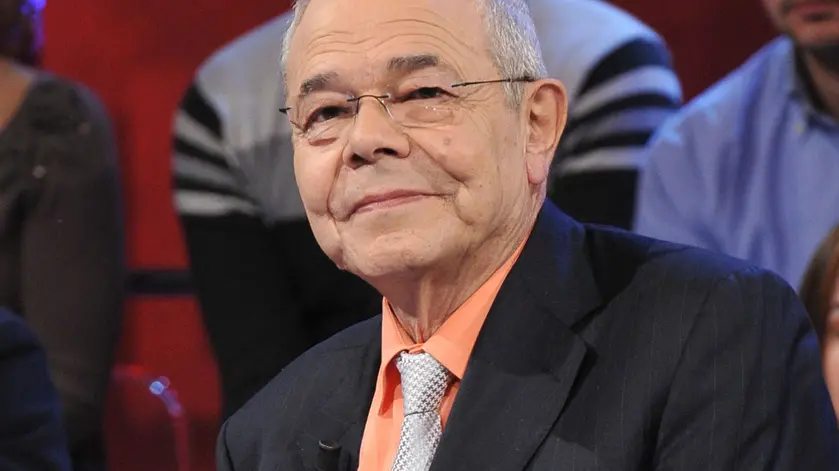

Mario Luzzatto Fegiz «La prima chitarra a Trieste per amore»

Esce oggi, nel giorno del settantesimo compleanno, l’autobiografia del giornalista e critico musicale triestino Mario Luzzatto Fegiz. Per gentile concessione dell’casa editrice Hoepli pubblichiamo parte del capitolo dedicato a Trieste che apre il libro “Troppe zeta nel cognome”.

di MARIO LUZZATTO FEGIZ

Trieste è il luogo in cui presi per la prima volta in mano una chitarra. Era scordata. I chitarristi passano metà della vita ad accordare la chitarra e l’altra metà a suonarla scordata. Avevo undici anni, ignoravo il solfeggio e quei pallini bianchi e neri in mezzo a cinque righe orizzontali. La situazione non è cambiata negli ultimi sessant’anni, ma sono in buona compagnia: Pavarotti, Paul McCartney, Lucio Battisti, Vangelis, Santana sono tutti autodidatti e non sanno leggere le note su uno spartito. Ma hanno ricevuto un dono, un talento: hanno orecchio. È un po’ come accade fra noi giornalisti: ci sono quelli che hanno studiato e quelli che invece scrivono di getto.

Io non ho terminato gli esami in Giurisprudenza e non so leggere il pentagramma. Da oltre quarant’anni mi occupo di musica scrivendo “a orecchio”. Non che la chitarra mi affascinasse più di tanto ma notavo che con quello strumento il mio amico e compagno di scuola Andro Cecovini riusciva a rimorchiare le ragazze pur non essendo un adone (anche Billy Joel ha iniziato a suonare il pianoforte per lo stesso motivo). Succedeva soprattutto durante le gite scolastiche. E così decisi di studiare i primi accordi, come passare da uno all’altro, i giri armonici di Sol e di Do. Imparai a suonare La ballata del Miché di Fabrizio De André. Ma soprattutto la scala discendente dell’introduzione di Passion Flower dei Fraternity Brothers. Occorrevano dita agili, oltre che uno spirito di sacrificio e sopportazione del dolore per via dei calli che si formavano via via sui polpastrelli della mano a causa della pressione sulle corde dello strumento.

Cecovini mi sfotteva in dialetto triestino: “Ti non te sarà mai bon de sonar una roba cussì”. Una settimana dopo sapevo eseguire il brano alla perfezione. Ma intanto a scuola la situazione non era altrettanto brillante e cominciavano i primi guai. Prima media: rimandato in Geografia. Seconda media: rimandato in Matematica. Terza media: rimandato in Geografia e Matematica. E anche in Inglese. Al Ginnasio andò anche peggio: i primi due anni rimandato in Latino e Greco. La catastrofe era dietro l’angolo e in Prima Liceo fui direttamente bocciato a giugno. Ma finalmente avrei trascorso un’intera estate senza studiare per gli esami di riparazione.

Frequentavo la Sezione B del Liceo Ginnasio Dante Alighieri, vicino al monumento dedicato all’eroe risorgimentale Guglielmo Oberdan, che era un punto di ritrovo per le uscite extrascolastiche. A pochi passi la mitica birreria Forst, teatro delle prime sbronze. Il mio mondo finiva lì. A breve la mia vita sarebbe cambiata bruscamente. Era il 1962 e il mio rendimento scolastico era pessimo. A metà anno era in programma una gita scolastica a Parigi. I miei genitori erano riluttanti: i voti suggerivano di restare a casa a studiare. Ma all’epoca non sapevo farlo, l’ho imparato soltanto molti anni dopo. Ricordo ancora la pagella della Terza Media, che si chiudeva col seguente giudizio: “L’alunno Mario Luzzatto Fegiz deve acquisire metodo e diligenza”. Alla fine furono proprio gli insegnanti a convincere i miei genitori a farmi partecipare alla gita.

Prima di salire su uno dei due pullman in partenza per Parigi mi accorsi di avere febbre e mal di gola, ma nascosi tutto per non perdere il mio appuntamento col branco. E con le ragazze: Giovanna. Marisa, Mara, Flavia, Nicoletta. Il viaggio fu un inferno. La prima sosta notturna era prevista a Domodossola, che era coperta di neve. Nessuno degli studenti aveva portato l’abbigliamento adatto e in molti non riuscirono a chiudere occhio. Stessa cosa durante la prima notte a Parigi, ma per ben altri motivi. Eravamo alloggiati in un albergo sul Boulevard Poissonnière di Montmartre e noi ragazzi cazzeggiavamo con goliardia a fare gli scemi con gavettoni, dentifricio e schiuma da barba, giocando a rimpiattino nei corridoi per non farci beccare dalla professoressa di Francese. Lei tentava goffamente di sorvegliare la situazione e redarguiva le giovani alunne, che erano in pieno sviluppo ormonale e avevano messo gli occhi sugli studenti dell’ultimo anno. “Ragazze, non fate tanto le spiritose che Parigi è una città di avventurieri e con quelle vestaglie… siete tutte un invito”.

A me sembravano delle bambolette, qualcuna pure brufolosa, vestite di stracci. Un invito, Prof? Sì, ma ad andarsene a dormire. Così mi infilai sotto le coperte pensando a mia madre: chissà se godeva anche lei della stessa libertà quando d’inverno la rinchiudevano nel collegio di monache di Numana, ad Ancona, esattamente al lato apposto dell’Adriatico rispetto all’isola di Lussinpiccolo (che all’epoca era italiana, oggi croata), dove era venuta alla luce nel 1913.

Già, mia mamma... Iva Tarabocchia. Era una donna bella e intelligente, ricca e generosa. E mi adorava. Io ero l’ultimo di quattro figli. Il preferito. Un feeling cominciato alle 20 di domenica 12 gennaio 1947. Alle prime doglie si recò a piedi accompagnata da mio padre alla Clinica Sanatorio Triestino di via Rossetti, distante cento metri da casa. Due ore dopo, alle 22, mi diede al mondo. Pesavo più di quattro chili. Un parto senza particolari problemi né dolori. Un atterraggio perfetto.

Dodici anni prima era nata mia sorella Marina, dieci Alice e sette mio fratello Francesco, detto Franco, un bellissimo ragazzo, purtroppo morto all’età di trent’anni. Durante la guerra era stato colto da una tremenda meningite e a Lussinpiccolo, dove la mia famiglia era sfollata, non c’erano né medici né medicine, soltanto stracci umidi. Quando scomparvero le febbri a 40°, Franco non camminava più, non riusciva a stare in equilibrio, non controllava le funzioni, non coordinava i movimenti. Il sistema nervoso centrale era gravemente danneggiato. Parlava con difficoltà ma capiva tutto. Ho condiviso la stanza con Franco fino all’età di dieci anni. Io andavo alle feste e lui no. Uno strazio che non ho mai superato. Fu la croce dei miei genitori, che vollero però curarlo in casa piuttosto che parcheggiarlo in una clinica.

La mamma “pasticciava” molto bene fra i tasti del pianoforte. A differenza di quasi tutte le madri del mondo, per addormentarmi lei non mi cantava ninne nanne, me le suonava. Così ho imparato le prime canzoni, molte delle quali in tedesco. Trieste era stata lo sbocco al mare dell’impero austroungarico e il tedesco era diventata la seconda lingua.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo