Se la fragilità si illumina: così l’eredità di Basaglia rivive nelle foto-simbolo

Berengo Gardin, Depardon e Scianna raccontano, con arte diversa, l’eredità di Basaglia negli spazi del Museo di Santa Chiara a Gorizia

Il viaggio della memoria prende avvio negli spazi del Museo di Santa Chiara sabato 29 novembre. Dove gli occhi non arrivavano è una soglia. Un portale da varcare. Dentro questo titolo abita un invito a superare la linea di ciò che è stato visto, detto, creduto. Curata da Marco Minuz e promossa dal Comune di Gorizia con il contributo del ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia, l’esposizione riapre le pagine di una storia che appartiene al Paese intero, ma che a Gorizia ha avuto il suo epicentro: la rivoluzione umana, culturale e politica guidata da Franco Basaglia.

La città, negli anni Sessanta, divenne un laboratorio internazionale di trasformazione della salute mentale. Non un luogo marginale, ma un avamposto: qui si decise che i malati non dovessero più essere rinchiusi, dimenticati, neutralizzati; qui l’idea di manicomo mostrò la sua inadeguatezza morale. Gorizia è stata uno spartiacque: prima e dopo non sono più stati la stessa cosa. E questa mostra vuole restituire proprio quel momento, quell’aria che cambiava, quella tensione a vedere la persona dove fino ad allora si era vista solo la malattia.

Tre giganti

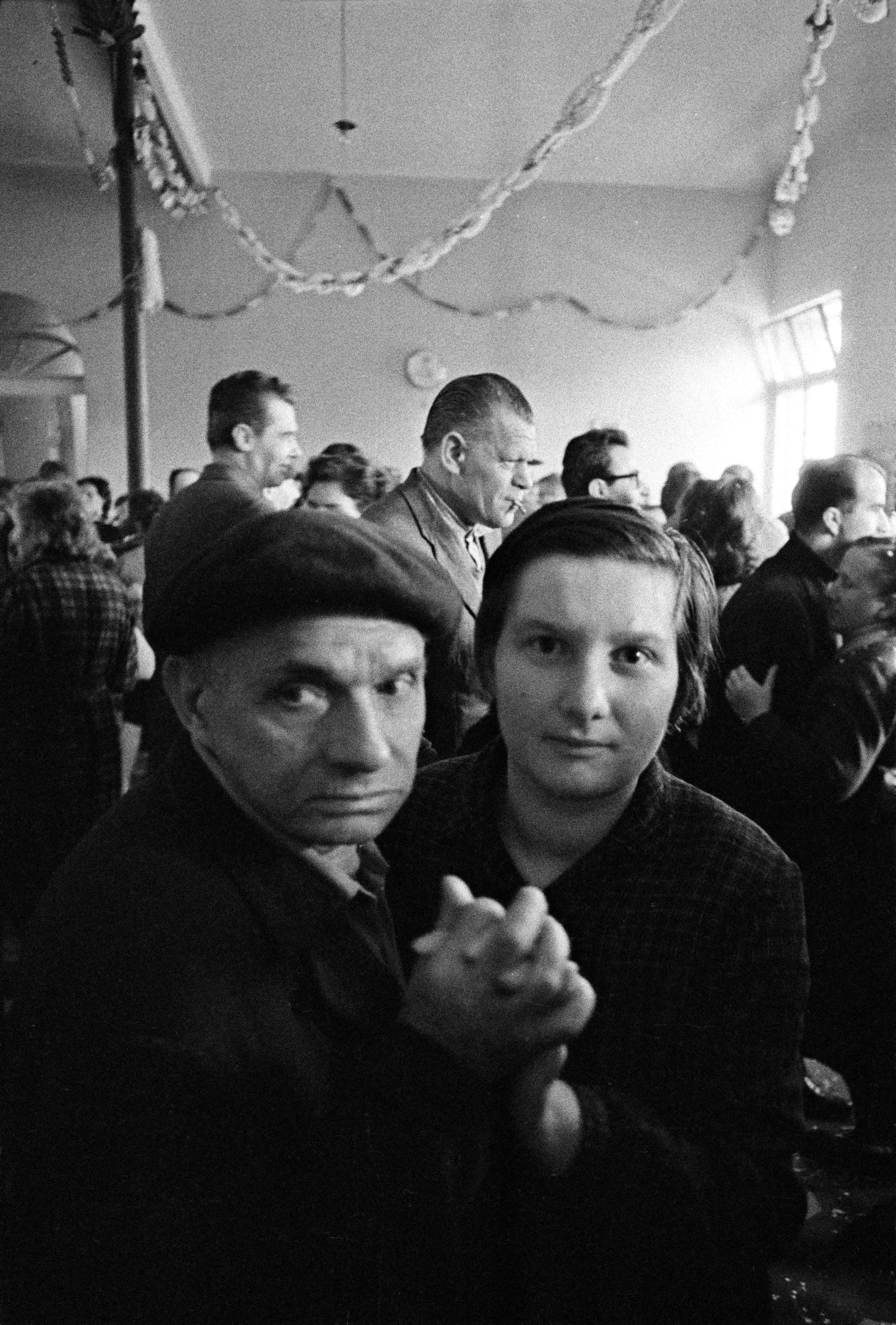

A raccontare questa stagione sono tre sguardi diversissimi e complementari. Tre fotografi che hanno attraversato quelle stanze: Gianni Berengo Gardin, Raymond Depardon e Ferdinando Scianna. Non spettatori, ma testimoni. Le loro immagini sono autonome e diverse, per il ritmo, per la luce, per la narrazione silenziosa. Ma insieme, compongono un mosaico: la storia di come si possa restituire umanità anche quando il mondo sembra averla rimossa.

La scossa di Berengo Gardin

Le fotografie di Berengo Gardin — realizzate con Carla Cerati e confluite poi nel volume Morire di classe — furono una scossa tellurica per la coscienza nazionale. Il suo ricordo di Gorizia conserva ancora oggi la precisione di un istante fondativo: «Quando sono andato a Gorizia, a visitare l’ospedale psichiatrico, ero molto giovane. Ho visto gli uomini e le donne lì dentro, ma li ho visti come persone, non come malati. Le camicie di contenzione, le mura alte, tutto ciò che sembrava un carcere, improvvisamente assumeva una dimensione diversa, perché ho percepito la corrente di umanità che attraversava quel luogo. Ho capito che quelle immagini dovevano mostrare la dignità, anche in situazioni estreme».

Le foto mostrarono ciò che era sotto gli occhi di tutti, eppure nessuno vedeva davvero. Così, Berengo Gardin ricorda: «Quel libro, Morire di classe, è stato un documento importante. Ma il valore non era solo nelle fotografie, era nelle idee che le accompagnavano, nel messaggio che Basaglia voleva trasmettere: che questi uomini non erano colpevoli, che non erano delinquenti, ma persone ammalate, degne di rispetto e comprensione».

Depardon e la cadenza del quotidiano

Se il suo sguardo restituisce la ferita aperta, quello di Raymond Depardon si concentra sul battito lento della quotidianità. Depardon documenta l’ospedale di San Clemente con una discrezione assoluta: non urla, non denuncia a colpi di immagine, ma rivela attraverso l’attesa, il silenzio, la sospensione. I suoi corridoi sembrano trattenere il respiro; i suoi volti, colti nel momento in cui non succede nulla, raccontano più delle scene drammatiche. È un modo di vedere che non schiaccia il soggetto ma lo accompagna: depone lo sguardo accanto alle persone, non sopra di loro.

La sua presenza nella mostra è essenziale perché introduce un terzo tempo del racconto, quello intermedio: non prima dello scatto, non dopo la sua ricezione pubblica, ma durante. Depardon porta il visitatore dentro la zona grigia dell’istituzione, dove la vita continua a scorrere in una dimensione che è quasi fuori dal mondo. Nel dialogo tra i tre fotografi, la sua voce visiva è quella che misura il ritmo di ciò che cambia lentamente.

E poi c’è Scianna, che porta con sé un’umanità ampia, inquieta, in cui lo sguardo non è mai separato dalla parola. Le sue memorie del primo incontro con l’istituzione psichiatrica non cercano di apparire sagge, anzi: partono dall’ammissione, quasi dalla confessione, del non sapere. «In quel periodo se ne parlava molto, ma bisogna tenere presente una cosa: quello che accadde nel 1968 fu davvero significativo. Io, tra l’altro, ero arrivato dalla Sicilia a Milano solo due anni prima e avevo appena iniziato a lavorare come reporter… Ma il punto è che il mio non era solo quel piccolo bagaglio di conoscenza; ne avevo un altro, ben più ingombrante: un'ignoranza assolutamente monumentale, degna di un'Enciclopedia britannica. Semplificando - conclude il grande fotografo di Bagheria – non sapevo nulla di nulla».

Il suo ingresso nel manicomio è sorprendente per la semplicità: «La prima cosa che mi colpì fu che quel luogo, che mi aspettavo fosse infernale, aveva sì l’aria di un ospedale, c’erano malati mentali, ma non è che ce l’avessero scritto in faccia… Non facevano atti particolarmente bizzarri, né venivano trattati in modo umanamente riprovevole».

E poi quella fotografia nel cortile, quella donna sdraiata sulla panchina come intrappolata nella materia stessa del luogo: «Per esempio, una fotografia che ho molto utilizzato è quella scattata nel cortile del manicomio; si tratta di una donna molto grassa, sdraiata su una panchina… Ho fatto quella fotografia proprio perché mi colpì formalmente questa connessione tra la terra e il vestito che indossava quella donna, che era lì, e che — in virtù della sua malattia — sembrava quasi diventata una cosa, una materia non diversa dal brecciolino».

La sua riflessione sull’etica è un cardine della mostra: «L’etica è l’etica. Non credo che ci sia un’etica specifica del fotogiornalismo… Se un uomo sa da che parte sta il bene e da che parte sta il male, allora sa anche che guardare una persona malata con violenza, con disprezzo, è vergognoso».

Attraversare i limiti

Attorno a queste tre voci prende forma un percorso ampio e immersivo: ottanta fotografie, tre videointerviste e anche un film, Il Volo di Silvano Agosti, che racconta la metafora più potente della rivoluzione basagliana: l’idea che i pazienti potessero “volare”, vale a dire tornare a essere soggetti della propria vita.

La mostra è un invito: guardare bene, guardare meglio, guardare anch senza gli occhi; attraversare i limiti della percezione comune, riconoscere l’umanità negli spazi che la storia ha tentato di eclissare. Entrare nelle sale di Santa Chiara significa esporsi, lasciarsi interrogare, capire che queste immagini, lungi dal raccontare solo ciò che fu, interrogano ciò che siamo.

Le informazioni

Dove gli occhi non arrivavano è in mostra al museo di Santa Chiara, corso Verdi 18, Gorizia, dal 29 novembre 2025 al 3 maggio 2026.

Orari: tutti i giorni 10–18. 25 dicembre: chiuso. Biglietti: 8€; ridotto (fino a 18 anni o studenti universitari, over 65) 5€; studenti 6–18 anni 4€. Gratuito con FVG Card. Costo visite: 5€ oltre al biglietto d’ingresso. Prenotazioni: cultura@promoturismo.fvg.it.

Lingue: servizio in italiano; inglese su richiesta anticipata. Organizzazione: Comune di Gorizia, a cura di SUAZES – Impresa culturale e creativa, in collaborazione con PromoTurismoFVG.

Riproduzione riservata © Il Piccolo