C’è un custode che gira bendato come una mummia e sa fare il moonwalk

«Ok, buona la prima».

«And now lunch break», proclama austero il regista americano Francis Ser Toppola lisciandosi la folta barba bianca.

«Meno mal ciò, ‘ndemo magnar che me buliga la panza. Sempre se el fenomeno qua se alza», borbotta Caio Fulmine, uno degli operatori della Fvg Film Missiòt, assoldato dalla produzione hollywoodiana. Si gira un film misterioso all’Orto Lapidario: nulla si sa sulla trama e neppure il genere. Il cast è di certo stellare.

Per esempio c’è l’attore Harvey Kitevol. Che ora giace a terra, immobile, tra l’erbetta verde del giardino del Capitano, dopo un’interpretazione magistrale della scena in cui viene ucciso. Ligio al metodo Stanislavskij, se ne sta lì inerte, sembra quasi non respirare.

E infatti non respira.

Tutti attorno pensano a uno scherzo. Lo chiamano, lo scuotono, poi urlano, si disperano. Ma non c’è più niente da fare. La sorte di Kitevol è quella di Brandon Lee ne “Il Corvo”: dalla morte simulata, alla morte vera, in un macabro snuff movie involontario. Morire a Trieste, come Winckelmann, e a pochi metri dal suo cenotafio: che destino beffardo.

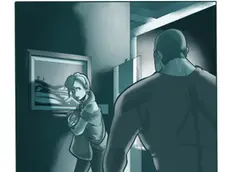

«Il finto proiettile di scena è stato sostituito con uno vero»: non è difficile scoprire la dinamica dell’accaduto per l’ispettrice Tara O’Connolly. Una ragazza sveglia, di sangue irlandese, ma cresciuta negli States e finita a vivere nel capoluogo giuliano solo da qualche settimana.

Un errore umano? Tara spreme Caio Fulmine e il resto della troupe per capire chi ha commesso una leggerezza così fatale. È scaltra, Tara. Capisce subito che qualcosa di molto grosso si cela dietro a quello che, ne è certa - glielo dice il suo sesto senso - non è un incidente ma un omicidio.

«You don’t fool me Caio Thunder» gli dice mentre lo interroga.

«Cossa? Te disi che xe ful? Xe pien?»: Caio, con i suoi baffi a manubrio alla Eugene Hütz dei Gogol Bordello e i tatuaggi in bella vista, non parla una parola al di fuori del dialetto, figurarsi l’inglese.

«You idiot» mormora Tara.

«Ciò pel de carota, ara che te go sentì sa? No stemo ofender eh».

Non è una scheggia, Caio, ma di certo non ha la stoffa del killer. Sembra un bullo di periferia, una boba de borgo, tutto fumo e niente arrosto.

«You’re wasting my time…» si scoccia la O’Connolly.

«E cossa c’entra el muay thai?»: non si capisce se è scemo davvero o se la prende in giro.

«La chiave deve essere altrove», pensa Tara.

«Think Think Think», si intima, come in una canzone di Aretha Franklin.

Quel che è certo è che da quasi dieci anni l’Orto Lapidario è al centro di assurde leggende metropolitane. Per l’esattezza, dall’autunno 2010, quando al museo compare il nuovo custode.

Un personaggio davvero strano. Si chiama Mikkel, è sordomuto (o si finge tale) e si esprime solo con il linguaggio dei segni. È stato vittima di un gravissimo incidente da cui è uscito completamente ustionato, sono seguiti tanti interventi di chirurgia plastica e gira praticamente fasciato come una mummia, qualcuno giura di averlo visto dormire nel sarcofago del museo di storia naturale, «perché in fondo era abituato a dormire nella camera iperbarica», oppure indossa mascherine, cappucci, cappelli. Qualcun altro sostiene che i suoi connotati siano stati distrutti da vitiligine, lupus e interventi estetici di sbiancamento della pelle.

Ma soprattutto, Miliza Pestapevere, un’abitante di San Giusto, con una finestra appena oltre il muraglione del giardino del Capitano, che da tempo lo spia, racconta con dovizia di particolari di averlo visto ballare – dopo l’orario di chiusura del museo – con uno stile da togliere il fiato, rimanendo sospeso sulle punte e eseguendo un perfetto moonwalk. Sì, perché la leggenda metropolitana questo sostiene: Michael Jackson non è morto quel 25 giugno a Los Angeles. No. Semplicemente ha deciso di inscenare la sua fine per poter essere libero e ripartire da zero, da sconosciuto. Non ne può più delle pressioni, delle false e infamanti accuse di pedofilia (negate perfino dall’Fbi dopo anni di indagini) e soprattutto non ha nessuna intenzione di essere usato come una macchina da soldi e costretto a salire di nuovo sul palco per quelle 50 date a Londra del tour d’addio “This is it”. Questo è. Potrebbe nascondersi nella classica isola deserta, ma quello che desidera veramente è avere un assaggio di ciò che non ha mai avuto: una vita normale, con un lavoro qualunque. Sceglie un posto dove nessuno lo verrà a cercare: Trieste.

la città di Pilat

È venuto a conoscenza della città per caso quando un certo Albano (di cui ignorava l’esistenza) lo accusò di aver plagiato una sua canzone. Quella volta, dopo essersi fatto una grassa risata, essendo di natura curiosa, era andato alla scoperta dei cantanti italiani e si era imbattuto in “Alla fine della strada” del triestino Lorenzo Pilat in arte Pilade (che, ripresa da Tom Jones con il titolo di “Love me tonight”, aveva vinto un Grammy), da lì aveva ascoltato anche la sua “Trieste piena de mar”, aveva googlato “Trieste” e gli era rimasta impressa.

Questo narra la leggenda. E per quanto possa sembrare assurda, si propaga in tutto il mondo. Fino agli Stati Uniti. Fino alle orecchie del regista Ser Toppola che, in combutta con Kitevol, decide di realizzare un esclusivo documentario che sveli la vera identità del custode Mikkel. Devono muoversi con la massima cautela, e allora imbastiscono un finto film d’azione, che permetta loro di agire indisturbati nel museo, senza insospettire l’enigmatico custode.

Dopo giorni di riprese e appostamenti, Kitevol, in una telefonata con la moglie, assicurava di avere in mano delle prove schiaccianti che confermassero l’identità di Mikkel, senza anticiparle nulla.

Erano poche ore prima che il mondo intero piangesse la dipartita del grande attore.

Tara O’Connolly aveva iniziato la sua carriera nel New York Police Department. Seguendo le orme del padre, il leggendario Capitano Patrick O’Connolly, Tara aveva prestato servizio nel famigerato 41° Distretto, detto “Fort Apache”. In una delle zone con il più alto tasso di criminalità della Grande Mela: South Bronx. La ragazza si era fatta le ossa, ma dopo appena qualche anno, ne aveva avuto abbastanza. Desiderava una vita migliore. Scappare lontano. Ricominciare da capo. Dimenticare tutto quel caos, quella violenza. Per fortuna, l’occasione non tardò ad arrivare. Era una seconda chance. A new life.

Quando tutto sembrava perduto. La vita le sorrise. Fu un’agenzia internazionale, con base in Slovenia, ad assumerla come detective privato. Tara lasciò la polizia, lasciò New York. Si trasferì a Trieste, la città del suo grande amore: James Joyce. Non poteva crederci. Era un sogno. Tara, infatti, era ossessionata dallo scrittore irlandese. Aveva letto e riletto tutto di lui. Nella famiglia O’Connolly giravano strane storie su Joyce, addirittura che fosse stato l’amante della bisnonna di Tara. Una donna intelligente, con i capelli rossi e la pelle bianca. Poco si sapeva di lei, del suo passato. Maureen emigrò in America per fuggire alle persecuzioni naziste in Europa, entrò a Ellis Island, con pochi oggetti personali. Uno di questi era un quaderno scritto in una lingua bizzarra, incomprensibile. Piena di “xe”, “ciò”, “mona”, “daghe”, “ah no po’ ciò”, “mia mare cossa?”, “ailo”, “boba”… Un quaderno misterioso da cui non si staccò per tutta la vita. Sul letto di morte lo consegnò alla figlia Molly, che a sua volta, prima di passare a miglior vita, lo donò a Tara.

Quel quaderno era firmato “Giacomin”, sulla prima pagina c’era una citazione di Johann Joachim Winckelmann: «The only way for us to become great, or even inimitable if possible, is to imitate the Greeks/ L’unico modo che abbiamo per diventare grandi, o addirittura inimitabili se possibile, è imitare i Greci». Sotto c’era scritto e sottolineato più volte: “Sua mare grega!”. Tara sapeva che quello era il titolo provvisorio che Joyce aveva dato al suo capolavoro “Ulisse” proprio negli anni vissuti a Trieste. Il cerchio si chiudeva.

Ora tutto sembrava tornare: il quaderno scritto da James “Giacomin” Joyce era pieno di profezie alla Nostradamus, scritte in dialetto, probabilmente nate per scherzo dopo le serate di bagordi con Svevo. Apparentemente assurde, indecifrabili per l’epoca. Tipo: «Un giorno el sindaco de Trieste ciaperà pel bavero un de color», «Un assesor ghe buterà via le coverte a un barbon», «Cristo se reincarnerà in una baba, sarà capitan de una nave, salverà i povereti e vegnerà crocifissa», «L’Unione vinzerà lo scudetto», «El novo Mozart nero diventa bianco, fingi de morir e va a far el custode de un museo triestin».

«Grazie signora Pestapevere. Con lei ho finito. Devo interrogare subito il custode Mikkel!», esclama Tara, diventando ancor più pallida, soffermandosi mentalmente sull’ultima profezia de Giacomin.

«Volentieri. Purtroppo non si è presentato oggi. È la prima volta che succede» le risponde Manlio Perforante, il giardiniere.

Ah no Poe!

Cala il silenzio. Il buio avvolge l’Orto Lapidario e i suoi misteri. Fumo, porte scricchiolanti e corvi gracchianti. Potrebbe essere un racconto di Edgar Allan Poe!

Ah no Poe ciò!

E, inveze, xe un “giallo mona” dei Russos! Quindi, meteve comodi coi popcorn e vedemo fin dove pol rivar sti do! Se un giorno da questo giallo verrà realizzato un film, consigliamo al regista, in questo preciso momento della narrazione, di usare l’inno americano, “The Star Spangled Banner”, nella versione stravolta di Jimi Hendrix dal vivo a Woodstock nel 1969.

Bon, ‘ndemo vanti.

«Meglio riprendere le indagini domani mattina con la luce e la mente riposata» pensò Tara O’Connolly. Quando la Polizia locale l’aveva chiamata come consulente al caso Kitevol, Tara stava giocando a calcio nel campetto sintetico di Chiarbola. La ragazza amava il soccer - così lo definiscono negli Stati Uniti - quasi quanto James Joyce. Nel suo ufficio da detective aveva appeso al muro una foto del mitico Nereo Rocco e della capitana della nazionale americana femminile Megan Anna Rapinoe.

Tara era diventata subito tifosa della Triestina ed era convinta che prima o poi si sarebbe realizzata la profezia de Giacomin: «L’Unione vinzerà lo scudetto». Il calcio per lei era pura poesia. Come l’Olanda di Johan Cruijff, il piede sinistro di Maradona, le finte del brasiliano Ronaldo, le rovesciate di Pelé, la grinta di Gabriele Oriali, l’intelligenza tattica di Luka Modrić, l’eleganza di Gianni Rivera, gli eccessi di George Best e la pazzia di Gianfranco Zigoni. Il calcio era una metafora della vita. Life is beautiful, ma spesso è anche molto crudele. Il calcio era staccare dal mondo e correre dietro a un pallone. Sognare a occhi aperti. Stremata dalla stanchezza e dopo qualche Guinness di troppo, Tara si addormenta abbracciata al quaderno di Giacomin nel suo monolocale di via Baiamonti. Ha il sonno agitato. Qualche incubo. Le compare in sogno lo scrittore Italo Svevo, che le parla in un inglese maccheronico come Diego Manna nei suoi “Monon Behavior”: «Caio Fulmine does the mona for not paying the dazio. He is a liar. He hated Kitevol. Don’t drink Irish beer, bevi vin. Solve the case and no sta far la gnampola!».

Tara si svegliò di soprassalto, esclamando: «What the hell does gnampola mean?».

Stava albeggiando. Si vestì velocemente e si fiondò nuovamente sul luogo del delitto.

Tara gira tra le lapidi del museo. Vicino alla tettoia, dove i “panduri” coi loro volti di pietra sembrano fissarla beffardi, nota delle zolle di terra fresca, smosse da poco. Scava come una forsennata. Come un cane che ha individuato l’osso. Ha fiuto, Tara. Trova un guanto bianco, da operaio, ma che con un po’ di fantasia può far pensare a quello glitterato di “Billy Jean” e un biglietto. “Sorry. I love you from the bottom of my heart. Caio is guilty. I’m not a killer. I’m the King of Pop. Mik”.

Povero Michael, neanche questa volta trova pace. Ma non poteva restare: aveva visto benissimo, quella maledetta mattina, quell’inetto di Caio Fulmine manomettere la pistola di scena. «Te me ga trattà come un sempio, Kitevol, con quell’anda spocchiosa da attoron de Hollywood. Te pensi no go capì che ste tramando qualcossa contro el custode? Ma te sistemo mi» (probabilmente voleva solo spaventarlo, far esplodere un botto). Dopo il fattaccio, l’avrebbero interrogato, torchiato, Mik avrebbe dovuto confessare ciò che aveva visto, la O’Connolly sarebbe andata a fondo e la sua copertura sarebbe saltata. È un po’ triste, il Re del Pop, che in fondo a Trieste si era ambientato e nessuno gli prestava troppa attenzione. Ora è costretto a ricominciare tutto da capo, in un posto dove nessuno, stavolta ne è certo, lo verrà a cercare. «Ok. Let’s go to Sicciole», dice al tassista. Canticchia «So Harvey are you ok? Are you ok Harvey? Harvey are you ok? Are you ok Harvey? You’ve been hit by a smooth criminal». E quel sorriso inconfondibile, anche sul volto ormai trasfigurato, fa correre un brivido lungo la schiena dell’autista del taxi. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo